코로나시기, 한강공원 방문빈도 변화에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 접근성 효과를 중심으로

Abstract

During the COVID-19 period, people sought better places that allowed them to engage in physical activity and alleviate stress without face-to-face contact, highlighting the importance of public parks. Consequently, there has been increased attention on policies aimed at boosting the supply of parks in anticipation of future pandemics. However, few studies have examined whether improved park accessibility actually led to more visitors during the pandemic. In this study, we investigate the effect of good accessibility to Hangang Park on visitor numbers before and after COVID-19, using data from the 2020 Satisfaction Survey of Hangang Parks. We measured the accessibility of Hangang Park (average travel time) from 25 administrative districts in Seoul by four modes of transportation: car, public transit, bicycle, and walking. We used an ordered probit model with fixed-effects variables to analyze how accessibility affects changes in park visit frequency during the pandemic. The results show that the frequency of visits to Hangang Park decreases as the average travel time increases. However, the number of visitors increases when they choose to walk or bicycle. We also found that while accessibility to Hangang Park is important, proximity to the park is even more crucial for increasing visitor numbers. This is because most people prefer to walk or bike to nearby Hangang Park during the pandemic. This study suggests that making parks more easily accessible and closer to people is more crucial than simply increasing the number of parks to prepare for future unexpected urban crises.

Keywords:

COVID-19, Hangang Park, Accessibility, Proximity키워드:

코로나19, 한강공원, 접근성, 인접성Ⅰ. 서 론

코로나시기 감염에 대한 두려움과 사회적 거리두기 정책의 여파로 외부활동이 자제되었기에 인구밀도가 높은 도시에 사는 도시민들은 고립된 생활을 이어갔다. 공원은 코로나시기 감염에 대한 불안감을 다소 누그려뜨려 주는 공간 중 하나였고, 도시민들은 안전하면서도 개방성 높은 도시공원을 찾고자 하는 욕구가 커졌다(Lopez et al., 2021; Zhao et al., 2023). 일반적으로 도시공원은 개방된 야외공간으로 안전하고 쾌적하며, 도시민들이 일상생활에서 쉽게 접근하여 쉴 수 있는 장소로 여겨진다. 실제로, 코로나19 기간 동안 사람들은 공원을 이전보다 더 자주, 더 오래 이용하는 패턴을 보였고(Ugolini et al., 2021; 권오규 외, 2023), 개인의 휴식공간으로 이용하는 경향을 보였다(김승 외, 2022). 즉, 도시민들은 건물 안에서만 보내는 코로나 기간의 답답함을 개방성이 높은 공원을 통해 해소하고자 하는 욕구가 커져갔고, 공원의 필요성은 날로 높아져 갔다. 많은 학자들은 공원의 필요성을 지속적으로 제안하였으며(Lu et al., 2021; 안주연·김형규, 2022), 향후 또 다른 코로나와 같은 상황에 대비하기 위해서 도시공원의 공급을 늘려 회복탄력성이 높은 도시를 구현해야 함을 강조하였다(박인권 외, 2021).

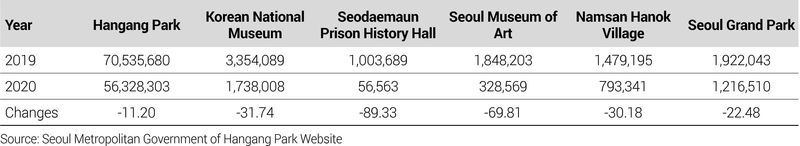

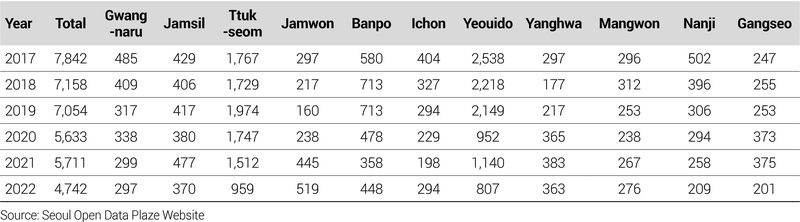

도시공원의 중요성이 높아지면서 한강공원에 대한 수요와 관심도 높아졌다. 도시공원이 부족한 서울의 경우, 한강공원은 도시의 중심을 관통하고 있기에 많은 사람들이 쉽게 방문할 수 있는 여건을 갖추고 있으며, 상대적으로 많은 도시민들이 방문할 수 있는 공간 중 하나이다. 특히 한강공원은 선형공원으로 서울시민들에게 대체적으로 접근성이 높아 팬데믹 상황에서 많은 사람들이 이용할 수 있는 공간 중 하나였다(김재철·박근현, 2013). <표 1>을 참고해 보면 실제로 코로나19 기간에는 서울시의 주요 관광지점의 방문자 수가 크게 감소하였지만, 다른 주요 지점의 방문객 수가 큰 폭으로 하락한 것에 비해 한강공원은 적은 감소 폭을 보이고 있어 한강공원은 코로나19 기간에 사람들이 많이 방문하는 주요 지점이라는 것을 확인할 수 있다. 또한 수치상으로 보면 코로나19가 한창이던 지난 2개년(2020~2021년) 간 연평균 5,670만여 명이 방문했으며, 공원 1개소당 일평균 14,000여 명이 방문한 것으로 나타났다. 즉, 서울시의 여타 주요관광 지점과 비교해 볼 때 상대적으로 많은 사람들이 이용하였음을 확인해 볼 수 있다. <표 2>와 같이 11개 한강공원의 방문자 수 변화를 살펴보면, 코로나 발생 이후, 그간 이용객이 많던 잠실, 뚝섬, 반포, 여의도는 방문자 수가 감소한 반면, 이용객이 많지 않았던 광나루, 잠원, 양화, 강서는 증가한 것을 알 수 있다. 즉, 접근성이 좋다고 언급되던 공원들과 그렇지 않은 공원 간 상이한 이용경향을 보였는데, 이는 코로나19로 인해 사람들의 공원 이용에 변화가 생겼음을 유추해 볼 수 있는 대목이다.

Changes in visitors of major tourism sites in seoul between before and after COVID-19(unit: number of case, %)

Changes in visitors of major tourism sites in seoul between before and after COVID-19(unit: number of ten thounsand of case)

종합해보면, 코로나19에도 불구하고 사람들은 여전히 한강공원을 방문하는 경향을 보였으나 공원이용 패턴에는 다소 변화가 발생했다. 사람들은 코로나19 기간에 주거지 근처의 야외공간을 선호하는 경향을 보였는데(박인권 외, 2021) 이러한 경향이 한강공원 근처 거주자에게만 나타나는지, 또는 한강공원과 거리가 먼 사람들에게도 나타난다면 공원 방문에 영향을 주는 요인이 무엇이었는지도 함께 검토해 볼 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 서울시 한강공원을 대상으로 코로나19 시기 공원 접근성이 방문 빈도 변화에 미친 영향을 실증적으로 분석하고자 한다. 특히, 코로나19가 발생한 직후인 2020년의 상황에 초점을 맞추어 실제로 코로나19가 발생하기 전과 발생한 직후의 한강공원 방문 빈도 증감에 영향을 주었던 요인들을 파악하고, 접근성의 영향력을 검증하고자 한다. 이를 위해 본 연구는 ‘2020 한강공원 이용 시민 만족도 조사’를 활용하며, 코로나19 이전과 이후의 한강공원 방문 패턴 변화에 영향을 미친 요인을 실증적으로 탐색하고자 한다. 특히 서울시 전체적으로 볼 때, 접근성이 뛰어난 공원과 그렇지 않은 공원 사이에 방문 증감에 차이가 있는지, 이러한 차이의 원인은 무엇인지에 대하여 실증적으로 분석하고자 한다. 본 연구의 결과를 통해서 도시공원의 역할과 필요성에 대한 시사점을 논의하고자 하며, 향후 또다시 발생할 수 있는 팬데믹에 대비한 도시계획 분야의 정책적 시사점을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 논의 및 선행연구

1. 도시공원과 팬데믹과의 관계

코로나19가 발생한 이후, 전 세계적으로 외출 활동이 통제되고 고립된 생활이 지속되다 보니, 사람들은 개방감이 좋은 공원을 찾고자 하는 욕구가 커졌다. 따라서 코로나19 기간 공원에 대한 수요가 급격히 증가했고, 특히 밀도가 높은 도시에 사는 사람들에게는 도시 내에서 쉽게 방문할 수 있는 도시공원의 필요성이 다각도로 제기되었다. 이와 관련해서 전 세계적으로 수많은 학자들은 코로나 기간의 도시공원 이용의 패턴에 대한 연구를 진행하였고, 다양한 연구결과들을 제시해 왔다. 많은 연구들이 다소 차이는 있지만 동일한 결과들을 발표해 왔는데, 예를 들어, 코로나 기간에는 사회적 거리두기 정책으로 인해 사람들의 외출이 감소하였음에도 불구하고, 공원 이용자 수는 크게 줄지 않았다는 사실이었다. 이러한 결과는 미국의 뉴욕(Zhao et al., 2021), 이탈리아(Ugolini et al., 2021), 호주(Berdejo-Espinola et al., 2021), 중국(Yu et al., 2023), 브라질(Marques et al., 2021) 등 다양한 국가와 도시에서 나타났다.

전 세계의 여러 학자들은 팬데믹 기간에 사람들은 감염에 대한 불안감으로 스트레스가 증가하고, 외부와의 단절로 인해 우울감이 상승했음을 지적해 왔다. 일반적으로 도시공원은 인간에게 다양한 혜택을 직·간접적으로 제공한다. 공해물질을 정화하는 작용(Cohen et al., 2014), 홍수나 가뭄에 대한 피해를 최소화하는 역할(Duong et al., 2018), 극심한 기온 상승작용에 대한 완화효과(Hao et al., 2023) 등 인간의 삶을 보다 윤택하게 하는 데 매우 큰 역할을 한다. 뿐만 아니라, 도시민들의 행복증진(Kim and Jin, 2018), 우울감 해소(Rautio et al., 2018), 스트레스 해소(Wang et al., 2016; Grahn and Stigsdotter, 2010) 등 지치고 피곤한 도시의 삶 가운데서도 정신건강을 증진하는 데도 기여할 수 있다. 따라서 도시공원은 코로나19와 같은 예상치 못한 팬데믹에 대비하기 위한 시설일 뿐만 아니라, 일상적인 시기에도 도시민들에게 큰 혜택을 제공할 수 있다는 주장이 제기되어 왔다. 이처럼 코로나19를 겪으면서 전 세계적으로 공원에 대한 관심이 커져갔으며, 국내에서도 도시공원에 대한 관심이 커지고 있다.

2. 코로나19와 한강공원

서울시에는 많은 공원들이 존재하지만, 사람들이 많이 찾는 대표적인 공원은 한강공원이라고 할 수 있다. 특히, 코로나 기간에 개방성이 높은 한강공원이 상대적으로 많이 이용되었기에 코로나19와의 관계를 연구하기에 앞서 한강공원에 대한 연구들을 검토해 볼 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 한강공원에 대한 연구를 우선적으로 검토하였다. 한강공원에 대한 연구는 다양한 측면에서 진행되어 왔는데 크게 공원 이용 성향, 이용자 주관성, 관리 및 정책, 경제적 가치의 4가지로 구분할 수 있다.

첫째, 한강공원 이용 성향에 관한 연구는 한강공원 이용자 특성을 중심으로 살펴보는 연구가 주를 이루었다. 예를 들어, 한강공원은 이용자의 특성에 영향을 받아 생활권 공원으로 역할이 증대되었고(송지연·박진아, 2013) 자전거 이용자들로 인해 이용권역이 달라지고 있었다(박정선·양승우, 2016). 또한 최근에는 텍스트 마이닝 기법을 활용하여 공원의 이용 양상이 분석되었는데, SNS상의 텍스트와 이미지를 중심으로 분석한 우경숙·서주환(2022)의 연구에 따르면 한강공원은 코로나19를 거치며 보다 적극적으로 이용되었고 특히 감성적 경험을 추구하는 경향으로 변화됨을 보고하고 있다(김신성, 2023). 아쉬운 점은 코로나19를 겪으며 한강공원의 중요성이 크게 대두되었음에도 이 기간을 대상으로 한 한강공원 연구는 우경숙·서주환(2022)이 전부라는 점이다. 팬데믹 가운데 공원을 주제로 한 연구로 확장해 살펴보더라도 이용 성향에 대해 경의선 숲길(김승 외, 2022; 안주연·김형규, 2022)이나 송파구 일대 공원(박인권 외, 2021)을 중심으로, 포스트코로나에 대비하자는 입장에서 서울시 일부 도시공원(서울숲, 북서울꿈의숲, 어린이대공원)(김주미 외, 2022)을 대상으로 한 연구가 소수 진행되고 있어 추후 이 분야의 연구가 활발히 이루어져야 할 것으로 보인다.

둘째, 이용자 주관성에 대한 연구는 한강공원의 이용도·만족도·중요도를 중심으로 진행되었다. 한강공원은 질적 서비스가 높을수록 먼 지역에서도 방문하는 경향을 보이고(이서효 외, 2021) 집단에 따라 공원시설의 이용도와 만족도가 다르며(김성욱·정태열, 2013; 김순기·이재호, 2019), 회복환경지각이 장소애착심과 여가만족도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(강영애 외, 2013; 윤지인·김지혜, 2020).

셋째, 한강공원을 정책적 대상지로 보고 서울시 정책에 따른 한강 및 한강공원의 공간적·전략적 변화를 분석하기도 하였다. 조윤승·박수지(2021)는 정책 주체에 따라 한강공원이 변화된다는 관점에서 접근하였다. 서울시의 산업화·도시화와 함께 한강공원이 골격을 갖추었고 이후 자연성 회복 정책과 함께 시민여가를 강조하는 공간으로 변화하였는데 이로써 조성 주체와 이용자 관계 또한 일방적 계획 제시에서 상호 협업의 균형적 관계로 전환되었음을 분석하였다. 조한솔(2019)은 여의도한강공원이 1970년대 둔치 체육공원으로 계획되었으나 여가공간으로 실현되지는 못했고 이후 슬럼화와 법규 및 공간 재정비를 거쳐 2000년대에야 비로소 대규모 여가활동 장소로 재정비되었음을 구조화 이론을 중심으로 제시하였다. 조세환 외(2011)는 서울시 한강르네상스 정책이 투영된 한강의 정책적 우선순위를 검토해 통합 디자인 계획을 통한 테마화, 도시공간구조 재편 정책의 선도적 추진, 타 정책과의 정합성 확보의 필요를 제언했다.

넷째, 한강공원 또는 한강공원과 인근 지역의 경제적 가치를 중심으로 분석한 연구들도 있었다. 이들은 공원의 여가적 이용을 화폐가치로 분석하였는데 한강공원에서의 반려견 놀이터의 설치(이예하 외, 2021)와 2016년 서울시가 발표한 한강협력계획 중 복합문화시설의 건립(김창희 외, 2020)을 가정하고 그 가치를 추정·제시하였다. 또한 한강공원을 주거생활에 영향을 미치는 간접적인 여가 이용 요소로 보고 한강공원과 인근 아파트 가격과의 관계에 대한 연구도 다수 진행되어 왔는데, 공통적인 결론은 한강공원의 입지가 아파트 가격에 영향을 주며 거리가 가까울수록 가격이 상승한다는 점이었다(최내영·양성돈, 2002; 양성돈·최내영, 2003).

3. 한강공원과 접근성의 논의

한강공원과 관련한 중요한 이슈 중 하나는 접근성에 관한 것으로 서울시의 많은 사람들이 쉽게 접근해서 이용할 수 있는 공간인가가 한강공원의 중요한 정책적인 방향 중 하나로 여겨져 왔다. 여기서 말하는 접근성이란 서비스시설에 얼마나 도달하기 쉬운가를 의미한다(이금숙, 1995; 김황배·김시곤, 2006; 박준환 외, 2008; Lei and Church, 2010; Farber et al., 2016; Kujala et al., 2018; 양현재 외, 2018). 일반적으로 사람들은 공간 이동 시 가장 경제적인 방법을 선택하는 경향을 보이는데(이금숙, 1995), 이와같이 사람들의 이동방식을 개념화해서 접근성을 측정하고자 하는 노력이 이어져 왔다.

공원 접근성을 중심으로 한 선행연구에서는 도보 접근을 기준으로 하거나(허미선·진양교, 1996; 김미현 외, 2015; 김철민, 2022) 공원을 생활권 공간으로 분류하였으며(이진우·윤갑식, 2018; 이경주, 2020; 김철민, 2022) 이용자 밀도를 고려하는 등(류남훈 외, 2013; 이진우·윤갑식, 2018; 이경주, 2020; 이경주 외, 2020; 김철민, 2022) 다양한 방법이 시도되었다. 특히 공원 접근성 분석에 누적기회 기반 방법론(김철민, 2022)과 GIS 네트워크 모듈을 활용(허미선·진양교, 1996; 이진우·윤갑식, 2018)하는 경향을 보였다.

직접적으로 한강공원의 접근성을 분석한 연구도 있었는데 이서효 외(2021)는 전역적 Moran’ I 통계량으로 출발지와 도착지 간 공간적 자기상관성을 확인했으며, LISA 분석으로 핫스팟과 콜드스팟을 분석해 제시하였다. 분석에 이용한 공원 이용 만족도가 조경 및 경관, 이용 편리성, 접근성, 시설 관리상태, 안전성의 5가지로 구성되어 있다고는 하지만, 그 결론이 질적 서비스가 높으면 이용자 영향권이 강하다는 다소 일반적 내용의 확인이었으며 분석대상 또한 일부 공원(공원이용만족도 상위·하위 각 3개 공원)에 그치고 있어 종합적 시각에서 공원 전반을 설명함에는 다소 한계를 보였다. 걷고싶은도시만들기시민연대(2000)에서 진행한 연구 또한 한강공원의 접근성 개선의 필요성을 전달하고 있으나 개별 통행자의 이용경향보다는 진출입 시설 및 보행환경 등 공원 이용환경에 집중하고 있어 공원이용자 특성을 반영한 체계적 연구가 필요하다는 한계점을 가진다.

코로나19 기간 중에 공원을 이용하는 사람들의 이용패턴이 달라졌다는 연구결과가 여러 사례를 통해서 제시되고 있다. 예를 들어, 코로나19 이전에는 사람들이 보통 멀리 있는 공원에도 자주 방문했던 경향을 보였던 반면, 코로나19 이후에는 접근성 좋은 공원에 대한 방문 빈도가 높아졌다는 결과가 나타나고 있다(Zhao et al., 2023). 즉, 공원을 방문한 사람들의 이동거리가 코로나19 발생 전에 비해 짧아지는 경향이 나타났는데, 그 이유는 감염에 대한 불확실한 상황으로 인해 자신이 잘 알고 있는 거주지역 인근에 위치한 공원으로의 방문을 더 선호하고, 멀리 떨어진 공원은 방문을 꺼리는 성향이 높아졌기 때문이다(Yu et al., 2023). 서울을 대표하는 한강공원에 대한 선호도 이와 같이 나타나는지에 대한 실증적인 연구결과가 존재하지 않기 때문에 다양한 연구를 통해서 향후 발생할 수 있는 팬데믹을 대비하기 위한 정책적인 시사점들을 논의할 필요성이 있다.

4. 선행연구의 한계 및 연구의 차별성

선행연구를 종합해보면, 도시공원은 코로나19 시기에 도시민들의 삶의 만족감을 높이는 데 중요한 역할을 해왔고, 도시민들의 공원 이용패턴은 코로나19 전과 비교해서 많은 차이를 보여 왔다고 할 수 있다. 하지만, 서울을 대표하는 한강공원의 이용패턴이 코로나19 기간에 어떻게 달라졌는지에 대한 연구는 미미하다. 몇몇 연구들을 통해서만 코로나19 시기 한강공원의 이용패턴은 접근성에 영향을 받는다라는 연구 결과가 보고 되고 있을 뿐이다(우경숙·서주환, 2022). 코로나 이전 시기로까지 확대하더라도 대부분 접근성이 좋아야 한다 또는 고려되어야 한다와 같이 중요성에 대해서 강조하고 있고, 세부적으로 물리적 접근성의 확충(김순기·이재호, 2019) 또는 물리적 환경개선(이서효 외, 2019)만을 제안하고 있을 뿐이다. 공원 접근성의 성격이나 실체에 대한 추가 분석이 필요한 부분이다.

또한 한강공원을 대상으로 한 대부분의 연구가 뚝섬, 여의도, 잠실, 반포 등 일부 공원만을 비교·분석하고 있어 공원 전체에 대한 병렬적 분석은 다소 부족하다. 11개 공원을 동일한 기준에서 종합적으로 분석한 연구들은 정책적 관점(조세환 외, 2011)이나 공원의 중요도 항목 분석(윤지인·김지혜, 2020) 또는 미실현(가정) 내용에 대한 분석(김창희 외, 2020; 이예하 외, 2021)을 제시하고 있는데 공간적·지리적 특성을 반영하지 않아 다소 현실적이지 못하다고 판단된다.

‘한강공원 이용시민 만족도조사’라는 서울시 차원의 공식 설문조사가 있으나 이를 활용한 연구가 부족한 것도 선행연구의 한계이다. 이는 기초 데이터 및 기본 현황 자료 구득의 어려움과 11개 공원이 한강의 남쪽(광나루, 잠실, 잠원, 반포, 여의도, 양화, 강서)과 북쪽(뚝섬, 이촌, 망원, 난지)에서 각각 하나로 연결되어 있어 공원의 영역을 명확히 구분하기 다소 난해하기 때문일 것으로 추정된다. 실제로 한강공원은 공원별 관리를 위해 구역은 지정되어 있으나 일반적으로 알려진 구 또는 동 단위의 구분은 아니기 때문이다.

이에 본 연구에서는 서울시 11개 한강공원 전체를 대상으로 서울시 미래한강본부의 ‘한강공원 이용시민 만족도 조사’를 활용하며 그간 다수 연구에서 중요하다고만 언급되었던 접근성, 인접성 등 지리적 특성을 중심으로 세부 내용을 분석·제시하고자 한다. 특히, 팬데믹 상황에서 공원의 필요성과 접근성의 중요함이 지속적으로 언급되는 가운데 코로나19 시기를 대상으로 하는 한강공원의 접근성 분석은 포스트코로나를 준비하는 도시계획의 공간 정책 측면에서 시사점을 제시할 것으로 여겨진다.

Ⅲ. 연구방법 및 자료

1. 연구 자료

본 연구는 ‘2020 한강공원 이용시민 만족도 조사’ 결과를 활용하여 분석을 진행하고자 한다. 이 조사는 서울시 미래한강본부에서 매년 11월에 수행하는 면접 조사로, 연 2회 이상 이용하는 만 15세 이상 서울시민 1,000명을 대상으로 한다. 1,000명에 대하여 각 공원별 50%는 우선 동일 할당으로 지정하고 나머지 50%는 이용객 수에 비례해 표본을 추출하는 방식이다. 본 연구에서 2020년 만족도 조사를 이용한 이유는 한강공원 이용과 관련해 코로나 발생 이전인 2019년과의 비교가 가능한 유일한 조사이기 때문이다.

특히, 코로나19가 우리나라에 본격 확산된 것은 2020년 초반으로, 이 2020년 조사에는 ‘전년도 대비 올해 ○○한강공원에 방문하신 빈도는 전반적으로 어느 정도 증가 혹은 감소하였습니까?’라는 질문을 포함하고 있어, 코로나19의 발생 이전(2019년)과 코로나19가 발생한 조사연도(2020년) 간 이용자들의 방문 빈도 증감을 직접적으로 확인해 볼 수 있다. 본 연구와 같이 코로나19 등 사건(event) 발생에 따른 영향력을 확인하기 위해서는 동일한 표본을 대상으로 사건 전-후의 변화된 양상을 추적해 비교·제시해야 하지만 본 연구의 연구자료는 매년의 한강공원 이용객을 대상으로 하기 때문에 동일한 표본의 반복된 응답을 알 수 없다는 한계가 발생한다. 하지만 본 연구에서 분석하고자 하는 종속변수는 ‘전년도 대비 올해의 방문 빈도’로, 응답자 개인이 본인의 경험에 비추어 전년도(코로나 이전, 2019년) 대비 올해(코로나 이후, 2020년)의 방문 빈도를 기입하도록 함으로 이 항목 만큼은 패널자료와 동일하게 응답자의 경험 변화를 추적할 수 있다. 즉, 2020년 한 해의 한강공원 방문객들을 대상으로 한 단년도 설문조사임에도 코로나 이전-이후의 방문 빈도 변화를 패널자료와 같이 확인할 수 있다. 이와 함께 설문조사에서 조사된 이용자의 O-D정보(출발지: 거주지역, 도착지: 방문한 한강공원)를 활용해 이용자의 방문증감과 한강공원 간 접근성 간의 관계를 파악할 수 있다. 또한, 이용특성(방문요일, 방문 시간대, 동행자 여부, 방문 시 교통수단, 만족도), 인구통계학적 특성(성별, 연령대, 직업, 최종학력, 소득 등)의 설문 항목을 통해 방문한 사람들의 특성을 파악할 수 있으며, 어떠한 특성들이 한강공원 이용자의 방문증감에 영향을 주는 요인이었는지를 확인할 수 있다.

이용자와 한강공원 간 접근성 분석을 위한 표준 지표의 도출을 위해 네이버 길찾기 서비스를 이용하였다. 인터넷 포털서비스의 길찾기 시스템을 이용하는 것은 실제 교통상황과 여건을 반영하기 때문에 기존 GIS 프로그램을 이용한 분석보다 더 현실적이라는 것이 다수 연구자의 공통된 의견이다(배윤경·임륭혁, 2016; 하재현·이수기, 2017; 최재헌 외, 2018; 김일수 외, 2019; 하재서·신동빈, 2022).

2. 분석모형

본 연구의 목표는 코로나 발생 이전(2019년)과 이후(2020년) 한강공원을 직접적으로 방문한 사람들의 방문 증감이 공원 접근성에 따라 달라지는가를 실증적으로 검증하는 것이다. 이를 위해 종속변수로 ‘전년 대비 한강공원 방문 빈도의 증감 정도’를 묻는 항목을 채택하였다. 이 질문은 5점 척도(① 매우 증가, ② 약간 증가, ③ 전년도와 비슷, ④ 약간 감소, ⑤ 매우 감소)로 응답하도록 설계되어 있으나 해석의 오류를 방지하기 위해 분석단계에서 점수를 역변환(reverse coding)하는 작업을 거쳤으며, 또한 ⑨ 전년도 미이용은 본 연구의 항목 값에서 제외하였다.

종속변수가 선택형 변수이고 독립적이며 범주 간 순서형 의미를 지닐 경우 순서형(Ordered)의 프라빗 모형(Probit Model)이나 로지스틱 모형(Logistic Model)을 이용하는데 이 두 모형은 오차항의 가정이 정규 분포인지 로지스틱 분포인지에 따라 달라진다. 본 연구에서는 종속변수가 순서형 명목변수이고 오차항의 확률 분포가 표준정규분포이며 등분산을 가정하고 있으므로 순서형 프라빗 모형을 채택하였다. 해당 모형은 식 (1)과 같이 표현된다.

| (1) |

yi는 종속변수로 한강공원의 전년 대비 방문 빈도 증감을 의미하며 5점 척도 응답에 따라 1~5의 값으로 구분된다. 일반적으로 순서형 모형에서는 상수항 α=0을 가정해 μ를 추정하기 때문에 상수항의 추정치는 따로 주어지지 않는다(민인식·최필선, 2015). 한강공원 방문 빈도 증감에 영향을 주는 요인은 설명 가능한 Xi와 설명 불가능한 오차항 ϵi으로 표현되며 순서형 프라빗 모형에서는 이 오차항 ϵi의 정규성, 등분산성, 독립성을 가정한다. μ는 종속변수의 응답값인 5점 척도의 선택에 대한 임계값(cutoff point)을 의미하는데 μ와 β는 추정 가능하며 이를 통해 각 대안을 선택함으로 얻게 되는 확률효용(random utility)을 산출해 낼 수 있다. 식 (2)는 종속변수로 응답한 5점 척도(1~5)에 따른 선택확률효용의 추정식이다.

| (2) |

프라빗 모형은 최대우도법(MLE)을 이용한다. 이때 추정되는 우도비 검정(Log Likelihood ratio test)을 통해 모형 적합성을, 카이제곱(χ2) 분포를 통해 통계적 유의성을 판정하게 된다(이희연·노승철, 2012). 실제로 이와 같은 과정을 거쳐서 사용하게 될 실증모형식은 다음 식 (3)과 같다.

| (3) |

Ajk는 j지역과 k한강공원간의 접근성을 의미하며, Xijk는 j지역에서 한강공원 k를 방문한 i의 사회경제적인 특성, Tijk는 j지역에서 한강공원 k를 방문한 i의 교통수단, Zijk는 j지역에서 한강공원 k를 방문한 i의 이용특성(요일, 시간, 동행자 여부), θj는 출발지역 고정효과, θk는 한강공원 고정효과 ϵijk는 오차항을 의미한다.

3. 접근성 변수

접근성을 측정하는 지표는 학자들마다 다양하게 제시되고 있다. Makri and Folkesson(1999)은 거리측정법, 누적기회모형, 중력모형, 효용기반모형의 4가지로, Talen(2003)은 컨테이너모형, 커버리지모형, 최소거리모형, 이동비용모형, 중력모형의 5가지로 나누고 있다. 이들의 분류방식은 계산 방식에 따라 크게 3가지로 재분류해 볼 수 있는데, 첫째는 도착점을 중심으로 일정 범위 내 대상지가 얼마나 포함되는가를 산정하는 방법으로 컨테이너모형, 커버리지모형, 거리측정법이 대표적이다. 두 번째는 출발점과 도착지 간 관계를 고려한 방법으로 기점과 종점의 물리적·시간적 거리를 기준으로 하는 단순거리모형, 누적기회모형이 있다. 마지막으로 출발점과 도착지에 해당하는 세분화된 단위 공간을 기준으로 공간 내 포함되는 서비스 제공지(대상지), 서비스 수혜자(인구수) 등에 가중치를 주는 방법이 있으며, 중력모형, 효용기반 측정법이 이에 포함된다.

여러 가지 모형 중에서도 단순거리모형은 가장 현실적(홍현미라, 2008)이며 간단하게 접근성을 산출(장동익 외, 2015) 할 수 있는 방법 중 하나이다. 한강공원은 사람들의 주거환경이 자리잡기 이전부터 위치하고 있었으며, 공원이라는 서비스시설의 사후입지가 사람들의 접근성에 미치는 영향을 측정하는 목적이 아니기 때문에 첫 번째 방법은 제외하였다. 또한 한강공원의 접근성을 산출하기 위해 중력모형을 사용한다면, 공원 가까이 위치한 사람이 더 많이 이용하게 됨을 필연적으로 전제하는 오류와 한강공원 내 유명 시설물(예. 반포한강공원 무지개분수)로 인한 번들효과에 영향을 받게 되기 때문에 세 번째 방법 또한 배제하였다.

따라서 본 연구는 단순거리모형을 통해 분석한 접근성 변수를 활용하고자 하며, 서울 대도시권 대중교통체계의 통합 시간거리 접근성 산출 알고리즘을 제시한 박종수·이금숙(2017)의 연구 결과를 참고하였다. 박종수·이금숙(2017)은 서울 대도시권의 대중교통 체계를 하나의 통합 교통망으로 표현해 각 노드의 접근성을 계산했으며 이때 시간거리 접근성을 모형으로 제시하였다. 이를 통해, 통합 교통망의 평균 접근도와 평균 이동시간은 서울시내 버스 및 지하철의 교통망 값보다 더 좋은 접근성과 빠른 이동시간을 보인다는 결론을 도출하였다. 박종수·이금숙(2017)이 노드 간 평균 이동 시간을 통해 접근성의 해석을 보완한 것과 같이 본 연구에서도 보다 직관적으로 공원에 접근하는 방법을 채택해 분석하였다. 일반적으로 단순거리 접근성 추정방법은 식 (4)와 같다.

| (4) |

| (5) |

박종수·이금숙(2017)은 식 (4)에서 이동수단별 시간거리의 역수 값이 커짐에 따라 접근성이 좋아지는 것은 알 수 있으나 그 정도를 알 수는 없다고 지적하였으며, 이를 직관적으로 이해하기 위해 식 (5)와 같이 노드 i에서 j로의 평균 이동 시간(Ti)과 최단 비용 거리(Cij)를 사용한 모형을 제시하였다. 이 식은 노드 간 최단 비용거리(Cij) 값이 무한대가 아닌 모든 값을 더해 총 노드 수로 나눈 값(Ti)을 통해 전체 노드들의 평균 이동 시간을 Tmean으로 설정한다. 이때 노드 간 최단 비용거리(Cij)가 무한대라면 노드 간 연결경로가 없는 tij=0이 되어 계산되지 않으며, Tmean은 전체 노드의 개수(n)로 나눠준 평균 이동시간을 의미하므로 서로 다른 이동수단 간 직관적 비교가 가능하다. 본 연구에서의 식 (5)를 활용하여 각 구와 한강공원 간의 접근성 지수를 산출하였다.

본 연구의 주요한 독립변수는 접근성과 인접성으로 각각 표준 접근성과 표준 인접성을 도출해 변수로 사용하였다. 연구의 표본으로 수집된 1천 명 개개인의 출발지(거주지역)와 도착지(이용 한강공원), 이용 교통수단을 연결해 이들의 OD로 접근성과 인접성 변수를 만들게 되면 이 데이터 내에서만 유효한 변수를 도출하게 되어 모형의 정확도를 높이는 것이 아닌 오히려 특수한 경우의 수로 전체를 갈음하는 오류를 발생시킨다. 또한 이 경우 누락된 경우의 수가 발생해 표본이 전체 모집단을 대변한다고 보기 어려워진다. 이에 본 연구에서는 가장 일반적인 표준 변수를 도출해 데이터 분석에 적용하고자 한다.

접근성 도출에 이용된 교통수단은 대중교통, 자동차, 자전거, 도보 등 총 4가지 수단으로 네이버 길찾기 서비스에서 제공하는 4가지 수단을 그대로 반영하였다. 사람들이 목적지를 방문할 때 이용할 수 있는 수단은 4가지 외에도 택시, 오토바이, PM(개인이동장치) 등 다양하지만 가장 일반적인 표준 수단으로 검토하기 위해 타 수단으로 갈음 가능하거나 특수한 이동수단은 제외하였다. 또한 사람들의 공원 방문 시 일정 거리 안에서는 도보나 자전거를, 거리가 멀어질수록 대중교통이나 자동차를 많이 이용할 수밖에 없으나 한강공원의 통행수단 분담률에 대한 근거를 찾아볼 수 없어 통행수단별 별도 가중치를 부여하지 않는 균등분포로 가정하고(Rus, 2010) 연구를 진행하였다.

사람들은 실제 이동 시 가장 경제적인 방법을 선택하기 때문에 소요시간를 의미하는 시간거리는 목적지까지의 실제 이동을 나타내는 기준으로 활용 가능하며(김소연·이금숙, 2006; 홍현미라, 2008; 박종수·이금숙, 2015; 박종수·이금숙, 2017; 양현재 외, 2018; 이민혁 외, 2019), 이때 시간거리는 분 단위를 사용하였다(홍현미라, 2008; 배윤경·임륭혁, 2016; 이남휘·최창규, 2019; 이민혁 외, 2019).

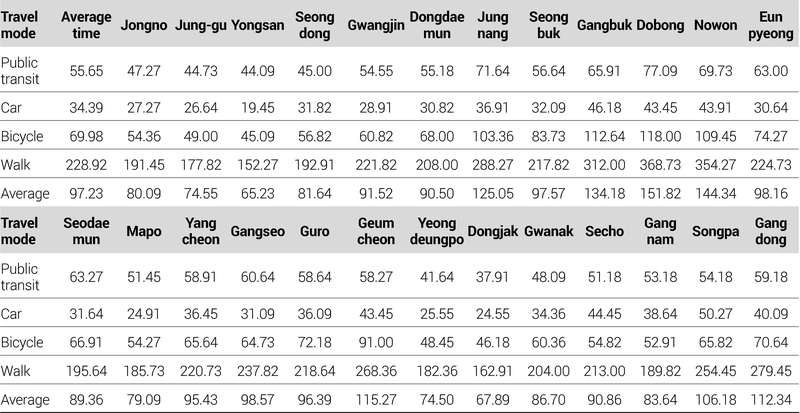

본 연구에서 접근성은 출발지와 도착지 간 이동에 소요되는 정도를 나타내는 평균이동시간으로, 출발지와 도착지 간 평균이동시간이 길다는 것은 접근성이 떨어진다는 의미로 해석된다. 출발지 접근성은 출발지를 기준으로 했을 때 도착지까지 소요되는 평균시간으로, 도착지 접근성은 도착지를 기준으로 했을 때 원점인 출발지까지 도달에 걸리는 평균시간으로 정의된다. 접근성 변수는 공원 이용객의 출발지(거주지역)와 도착지(이용 한강공원) 간 교통수단별 시간거리(분 단위)의 평균으로 산출하였고 출발지 접근성과 도착지 접근성을 각각 변수로 설정하였다. 접근성 도출에 있어 출발지와 도착지의 위치를 특정하는 것은 굉장히 중요한데 제시된 정보가 ‘구’ 또는 ‘공원’과 같이 면적 공간인 경우 어느 곳을 기준으로 했는가에 따라 결괏값이 크게 달라질 수 있기 때문이다. 본 연구에서는 출발점을 특정할 수 없는 경우 자치구 내 대표성을 가진 지점 1개소를 출발지 기준점으로 임의 설정한 선행 연구(한국교통연구원, 2015; 최재헌 외, 2018; 하재서·신동빈, 2022)와 같이 25개 각 자치구에 모두 있으면서 대표성과 공공성을 모두 갖는 지점인 구청을 출발점으로 선택하였다. 자치구 내 대표성과 공공성을 가진 지점을 여러 곳(예. 경찰서, 소방서, 문화재단 등)으로 설정할 경우, 자치구의 상황에 따라 각 지점이 특정 지역에 모여있는 곳도, 일부만 모여있고 일부는 흩어진 곳도, 모든 지점이 떨어져 있는 곳도 있어 개별 지점을 검토하는 것이 오히려 형평성에 맞지 않는 한계를 보인다. 이에 본 연구에서도 대표성과 공공성이 가장 확실한 지점으로 구청 1개소만을 출발지로 선택하였다. 또한 도착점의 경우 사람들이 일반적으로 공원 방문 시 공원명을 도착지로 검색하기 때문에 지도서비스에서 자동 검색되는 지점으로 선정하였다. 즉, 거주지역(구)의 구청을 출발점(O)으로, 지도서비스의 자동 검색되는 한강공원 지점을 도착점(D)으로 설정 후 각 출발점(O)과 도착점(D) 간 소요되는 시간거리를 4개 이동수단별로 각각 산출해 그 평균값을 변수로 이용하였다.

이동에 소요되는 시간 산정의 경우 일반적으로 첨두시와 비첨두시, 평일과 주말의 통행을 구분해 분석하지만 이 연구에서는 이를 고려하지 않았다. 본 연구는 코로나19 시기 사람들의 한강공원에 대한 여가 및 레저 이용을 대상으로 분석하고 있는데, 이러한 목적의 공원이용은 정해진 시간 내 엄격하게 도착해야 하는 출퇴근과 성격이 다르며 이로써 공원이용자는 개인이 편한 시간에 이동하기 때문에 첨두시에 대한 불편함을 감안하거나 스스로 회피할 것이기 때문이다. 또한 평일-주말 구분의 경우 대도시권 내부 통행은 연평균 일통행량(AADT, Annual Average Daily Traffic)에 큰 차이가 없으므로(국토교통부, 2013) ‘서울시’라는 대도시권 안에서의 이동을 분석하고자 하는 본 연구에서는 요일에 따른 편차를 고려하지 않았다. 이러한 배경에서 각 자치구로부터 11개 한강공원에 도착하는 평균 시간거리(이동수단 별 평균값의 평균)의 값을 <표 3>과 같이 도출하였으며 이를 출발지 접근성(출발지 기준 OD)으로 설정하였다. 출발지 접근성은 특정 자치구에서 한강공원까지 접근하는데 걸리는 평균시간거리(출발지 기준 평균소요시간)을 의미하게 된다. 동일한 방법으로 길찾기 서비스에서 자동 검색되는 각 한강공원을 출발점(O), 거주지역(구)의 구청을 도착점(D)으로 설정해 평균 시간거리(4개 이동수단별 시간거리의 평균값의 평균)를 <표 4>와 같이 도출하였고 이를 도착지 접근성(도착지 기준 OD)으로 하였다. 도착지 접근성은 특정 한강공원에서 거주지역(서울시 내)에 접근하는데 걸리는 평균시간거리(도착지 기준 평균도달 시간)를 의미한다.

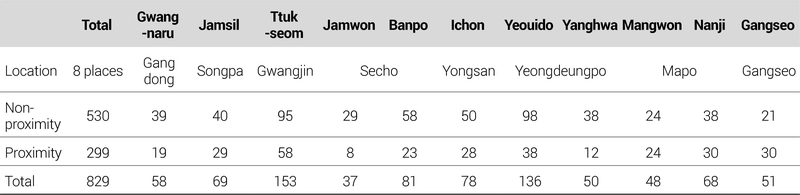

인접성 변수는 거주지역과 이용 한강공원이 인접해 있는지 여부이다. 대중교통이나 자동차 등 여타 이동수단의 경우 물리적 거리가 다소 멀어지더라도 목적에 따라 해당 수단을 통한 이동이 가능하지만 도보의 경우에는 어떤 경우에 이용 가능한지를 확인하기 위해 인접함 즉, 가까움에 대한 기준이 필요하다. 선행연구에서는 서비스 시설을 중심으로 한 일정 거리를 도보가능 거리로 설정해 분석하였다. 예를 들어 허미선·진양교(1996)는 700~800m, 오병록(2014)은 반경 300~400m(도보권, 교통수단 없이 접근가능한 거리), 조혜민·이수기(2016)는 반경 250m, 김성은 외(2023) 는 2km(보행속도 시속 4km, 30분 이내 접근가능 거리), 서울시(2023)는 2km(보행일상권으로 30분 설정)로 제시하였는데, 도보가능 거리에 대한 통일된 기준은 찾아보기 어렵다. 또한 공원으로부터 ○km라는 기준을 설정하더라도 구의 경계선(boarder line) 근처에 거주하는 경우 거주하는 구의 공원을 이용했다고 보기 어렵다는 문제가 발생한다. 결국 사람들은 행정구역이 아닌 물리적 거리가 가까운 공원을 이용하지만 본 연구에서 활용하고 있는 한강공원 이용시민 만족도 조사자료를 통해서는 응답자의 거주지역과 이용 한강공원을 알 수 있을 뿐 응답자의 실제 거주지와 한강공원이 얼마만큼 근접한 지는 알 수 없다는 한계를 가진다. 하지만, 연구자료의 한계에도 불구하고 인접성이라는 중요변수의 검토를 제외할 수는 없기에 본 연구에서는 거주지역의 ‘구’와 이용 한강공원이 위치한 ‘구’가 같으면 인접, 그렇지 않으면 비인접으로 나눠 변수를 구성하였고 그 결과 <표 5>와 같은 결과를 도출하였다. 명시한 바와 같이 자료의 한계로 거주지역과 이용 한강공원이 같다(인접) 하더라도 구의 형태나 면적에 따라 공원 인접성을 체감하지 못할 수도 있고 행정적으로 인접한 구는 아니지만(비인접) 물리적 거리가 가까워 인접하다고 느끼는 경우도 있을 것이다. 하지만 본 연구에서는 표준화된 변수를 통해 일반 상황을 분석해보고자 하므로 예외적 경우는 고려하지 않았다.

4. 통제변수

통제변수로는 방문자의 사회경제적 특성(성별, 연령, 직업, 학력, 소득)과 교통수단, 공원 이용특성(요일, 시간, 동행자여부) 등을 활용하였다. 공원의 이용 특성을 분석한 선행연구에서는 사람들의 공원이용 경향 분석에 인구통계학적 특성(강영애 외, 2013; 송지연·박진아, 2013; 김창희 외, 2020)과 함께 만족도(최정우, 2008; 김성욱·정태열, 2013)가 고려되어 왔다. 또한 접근성을 분석한 연구에서는 필연적으로 출발지와 도착지 간 거리(허미선·진양교, 1996; 김미현 외, 2015; 이진우·윤갑식, 2018)와 이동수단(최재헌 외, 2018; 김철민, 2022)이 중요한데 본 연구에서는 이를 위해 설문조사에 나타난 교통수단, 방문공원, 거주지역 등의 정보를 이용하였다. 특히 교통수단의 경우 본 연구와 같이 코로나19 시기를 범위로 하는 연구에서 중요한 변수로 활용되는 경향을 보였다(김진만 외, 2021; 이상준 외, 2021; 김수민·정헌영, 2022; 채승진·진장익, 2022). 일부 연구에서는 공원 이용특성을 분석하면서 주중-주말 여부를 나타내는 이용 요일과 이용 계절(안주연·김형규, 2022)을, 얼마나 오래 공원을 이용했는지에 대한 이용 시간과 휴식, 운동, 지인만남, 프로그램 참여 등 이용 목적(김주미 외, 2022)을 포함하기도 하였다. 또한 동행자 정보를 함께 제시한 연구도 다수 확인할 수 있었는데, 공원의 선택 또는 방문 빈도 결정에 혼인 여부와 자녀 수(이후석·오민재, 2005; 윤형호 외, 2007) 뿐만 아니라 동행자와의 관계(권은정 외, 2012; 이희성, 2020; 김주미 외, 2022)를 변수로 제시하였다.

각 한강공원은 입지나 환경 여건이 모두 다르며 공원이용 시 이용자의 위치 또한 공원방문에 영향을 주게 된다. 즉, 본인의 현재위치(출발지), 공원이용 여건, 개별 상황 등은 한강공원(목적지) 선택에 영향을 주는 요소이기 때문에 분석 시 적절한 통제가 필요하다. 본 연구에서는 현재위치(출발지)와 한강공원(목적지)은 고정효과로, 공원이용 여건과 개별 상황은 통제변수로 설정하여 분석하였으며 이로써 한강공원의 접근성과 방문 빈도에 초점을 맞추고자 하였다.

Ⅳ. 분석결과

1. 기술통계

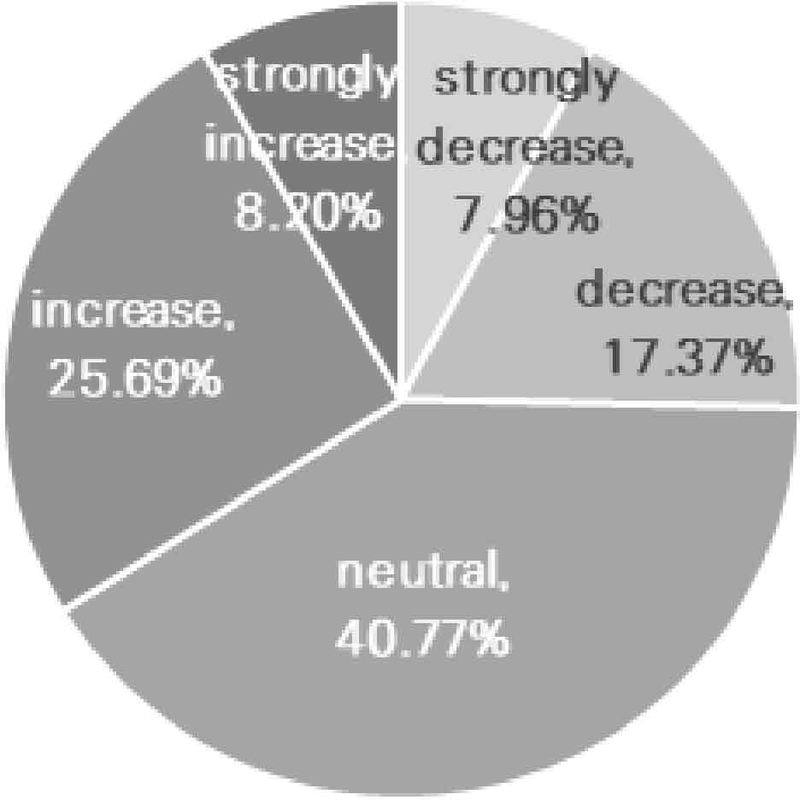

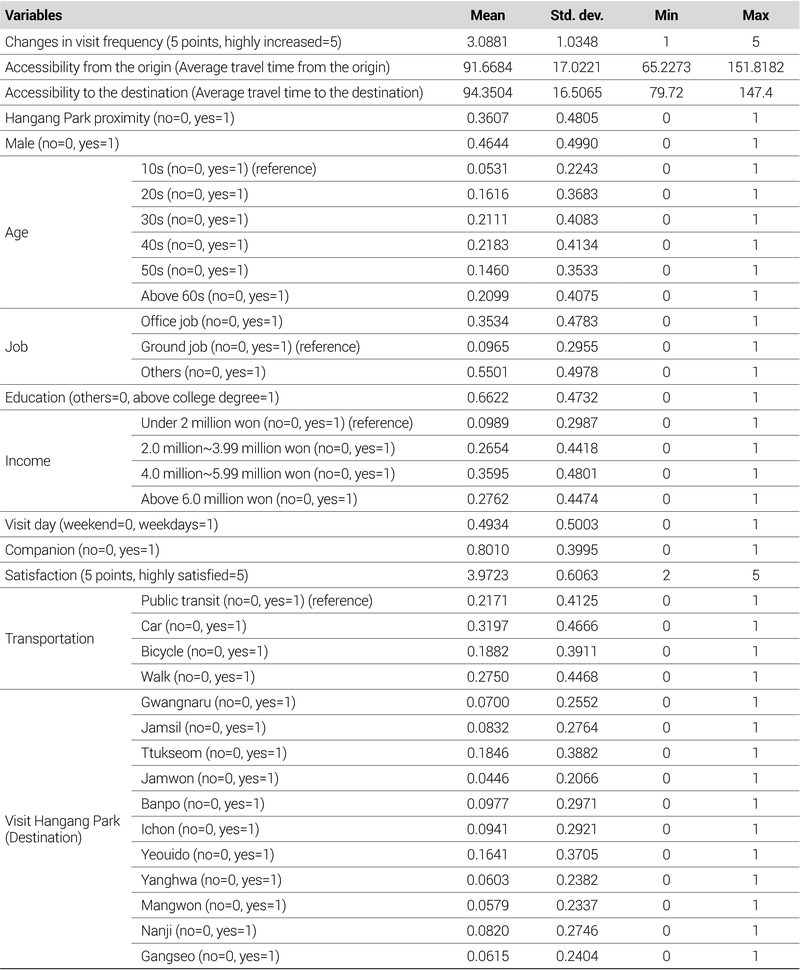

설문에 참여한 서울시민 1,000명 중 829명(전년도 이용경험 없음 응답 및 소득, 학력 무응답자 제외)을 대상으로 실증분석을 진행하였다. 종속변수인 한강공원 방문 빈도 증감의 기술통계를 나타낸 <그림 1>을 보면, 2019년 대비 2020년 방문 빈도가 감소한 사람은 210명(25.33%)으로 한강공원을 방문한 사람의 74.67%는 코로나19 기간임에도 불구하고 최소 이전 연도 이상 방문한 것으로 나타났다. 응답자들의 기술통계 결과인 <표 6>을 살펴보면, 여성 53.56%, 평균 나이 43.93세, 사무직 35.34%, 대졸 이상 66.22%, 최다 소득구간으로 400~599만 원 35.95%, 주말 이용 50.66%, 동반자 없음 19.9%, 이용 약간 만족 66.47%, 최다 이용 교통수단으로 자동차 31.97%, 최다 이용공원 뚝섬 18.46%, 최다 거주지역 마포구 10.01%로 나타났다.

2. 공원 방문에 있어 접근성(평균이동시간)의 영향요인 분석

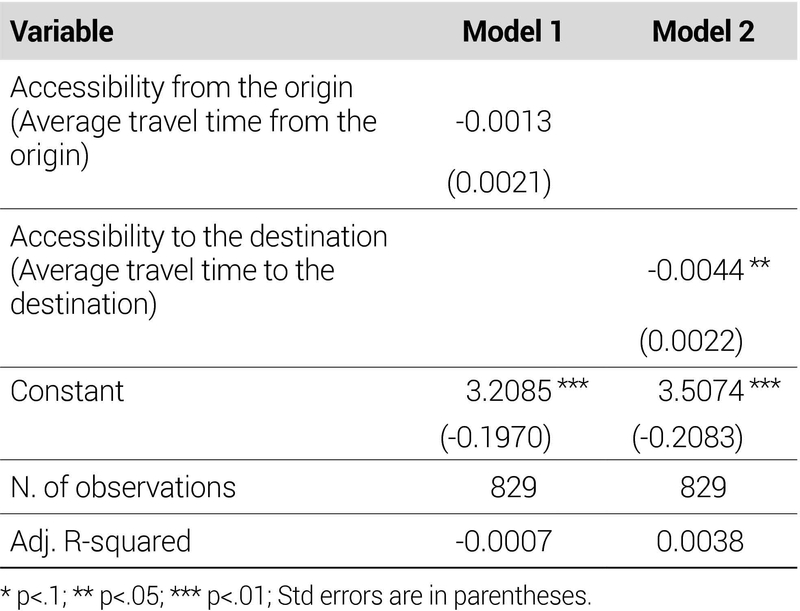

한강공원과의 접근성이 코로나19 전후로 방문자의 방문 빈도 증감에 영향을 주는가를 확인하기 위한 본 연구의 분석과정은 다음과 같다. 우선 방문 빈도에 영향을 주는 적합한 접근성 변수를 채택하기 위해 출발지 접근성(Accessibility from the Origin)과 도착지 접근성(Accessibility to the Destination)을 비교 분석하는 과정을 거쳤다. 그 후, 유의하다고 분석된 도착지 접근성 변수만을 활용해 접근성이 한강공원 방문증감에 미치는 영향에 관한 실증분석을 진행하였다. 또한 앞에서도 언급했듯이, 사람들의 공원 방문 빈도 증감에 영향을 주는 것은 접근성뿐만 아니라 지역적 인접여부(물리적 가까움)도 중요할 것으로 판단해 접근성 분석의 연장선상에서 인접성 변수를 포함해 추가 분석을 진행하였다. 이때, 인접성은 교통수단과 매우 밀접한 관련이 있기 때문에 수단별 하위모형을 구성해서 분석을 진행하였다.

그동안 특정 장소의 방문에 있어 접근성이 중요하다는 결론은 많은 연구에서 언급되었으나 접근성의 성격에 대한 규명은 다소 부족하였다. 접근성을 분석한 대부분의 연구는 출발지와 도착지 간 이동 또는 서비스시설의 효율적 배치에 관심을 가져왔다. 본 연구와 같이 접근성을 출발지와 도착지의 이중초점으로 분석(전용현 외, 2017; Liu et al, 2023)하는 것은 개인차원에서 기동성(출발지 접근성)과 도시차원에서 광역적 접근성(도착지 접근성) 간 비교이다. 정리하자면, 도시계획적 입장에서 도시민들 개개인의 다양한 공원 선택의 존중도, 도시 차원에서 공원 이용의 효용 극대화도 중요한 이슈이며 코로나19라는 특수한 기간의 공원 방문 빈도에 유의하게 영향을 미친 요인을 파악하기 위한 분석 작업이다. 따라서 우선적으로, 출발점과 도착점 간의 연결 정도인 접근성이 장소 방문 빈도에 영향을 주는 것이 출발지로부터의 용이함인지 도착지로부터의 용이함인지를 알아볼 필요가 있다. 즉, 본 연구에서는 시간거리의 개념을 통해 사람들이 공원에 접근하기 좋은 곳에 거주해야 하는지(모형 1), 공원의 위치가 사람들이 접근하기 좋은 곳에 위치해야 하는지(모형 2)에 대하여 우선적으로 분석을 진행하였다.

출발지 기준 평균소요시간과 도착지 기준 평균도달시간을 각각의 설명변수로 하여 한강공원 방문 빈도 증감여부와의 관계를 분석한 결과 <표 7>과 같이 도착지로의 평균도달시간만이 유의미했다. 즉, 한강공원까지의 평균도달시간이 길어지면 공원 방문 빈도는 감소한다는 결과가 도출되었다. 이는 공원 방문에 접근성이 중요하다는 의견에 대하여 세부적으로 출발지와 도착지 간 중요성에 차이가 있음을 나타내는 대목이며 어떤 요인에 의해 이러한 결과가 나타났는지는 추가 분석이 필요한 부분이다.

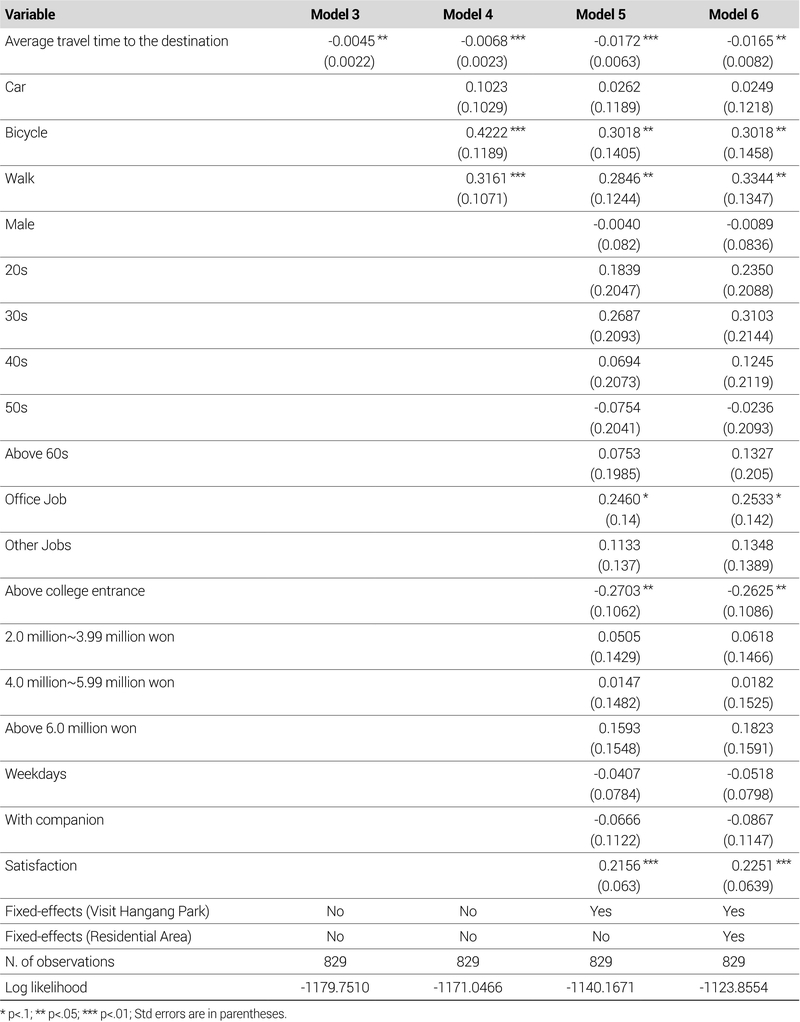

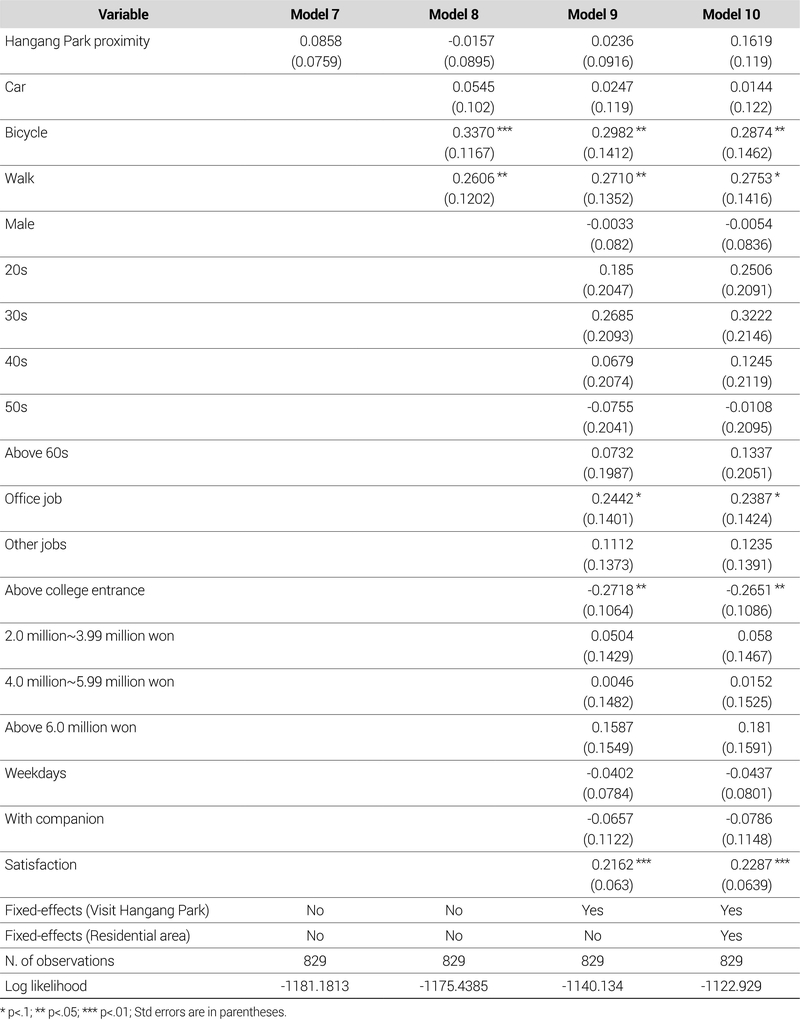

3. 접근성이 공원 방문 빈도 증감에 미치는 영향

도착지기준 접근성지수의 영향력을 면밀히 살펴보기 위해 통제변수와 고정효과변수를 순차적으로 추가하여 분석을 진행하였다. 각 단계별로 로그-우도비 값이 증가함을 통해 모형의 적합성과 변수의 통계적 유효성을 판단하였고 최종적으로 교통수단, 사회경제적 특성, 공원이용 만족도 등 이용특성의 통제변수와 이용한강공원 및 거주지역 변수의 고정효과모형을 적용한 마지막 모형이 가장 적절함을 <표 8>과 같이 확인하였다. 따라서 해석은 모든 변수를 포함하는 모형 6을 기반으로 하고자 한다.

결과를 해석하면, 도착지 접근성 변수는 음(-)의 방향으로 유의하였다. 즉, 도착지로의 도달시간이 증가할수록 방문 빈도는 코로나19 전과 비교해서 코로나19 발생 이후에는 감소하는 것으로 나타났다. 반면 대중교통수단에 비해 자전거나 도보를 이용해서 한강공원을 방문하는 경우, 코로나19 전과 비교해서 방문 빈도가 증가하는 것으로 나타났다. 이는 코로나19 시기에는 대중교통 이용을 자제하며(이상준 외, 2021; 김수민·정헌영, 2022; 신송현·추상호, 2022; 채승진·진장익, 2022), 도보이동을 선호한다는(김승 외, 2022; 권오규 외, 2023) 기존 연구 결과를 재확인할 수 있는 부분이다. 즉, 코로나19 발생 이후, 자동차나 대중교통을 이용하여 한강공원을 방문하는 사람들은 방문 빈도가 감소한 반면, 자전거나 도보를 이용하는 경우에는 방문 빈도가 증가한다고 볼 수 있다. 그 이유는 코로나 시기에 사람들은 이동 중에 대면접촉이 많은 교통수단을 피하고, 대면접촉이 적은 자전거와 보행을 선호했기 때문으로 판단된다.

다른 변수들을 해석하면, 사회경제학적 변수 중에서 코로나19 이전에 비해 사무직일수록 공원 방문 빈도가 증가하는 것으로 나타났는데, 이는 사무직 종사자들은 재택근무 등의 요인으로 여유 시간이 증가하여 공원 방문이 상대적으로 증가한 것으로 추정된다. 반면 대졸 이상 학력에서는 공원 방문 빈도가 감소한 것으로 나타났다. 이는 저학력일수록 감염위험을 더 크게 느낀다는 기존 연구(문정화 외, 2021; 손헌일 외, 2020)와 다소 상반되는 결과로, 본 연구에서는 공원 방문 감소의 원인이 감염위험에 대한 불안감이 아니라 외부활동에 대한 회피경향으로 해석된다. 윤필한 외(2022)는 평소 사회경제적 지위는 신체활동의 중요성을 높이 평가해 의식적으로 활동 참여를 촉진하는 요소였고 그 결과 주로 스포츠 시설 및 피트니스 센터를 이용했을 가능성이 높으나 코로나19 기간 이 시설들의 폐쇄가 신체활동을 감소시켰고 더불어 건강 행동을 추구하는 의사결정으로 인해 외출 자체를 삼가했을 것이라고 분석했다. 본 연구에서도 윤필한 외(2022)의 분석결과와 같이 대졸 이상 학력자들의 평소 신체활동 부족이 코로나19 상황에 더욱 심화되어 나타난 것으로 판단된다. 또한 공원이용 만족도가 높을수록 방문 빈도가 증가하였는데 코로나19라는 특수한 상황에서도 이용만족도는 여전히 방문을 증가시키는 중요한 변수임을 알 수 있다.

공원 방문 빈도 증감에 이용자의 성별, 나이, 소득, 이용 요일, 동행자 여부는 통계적으로 크게 중요한 사항이 아닌 것으로 나타났다. 또한 본 연구의 분석결과에서 통계적으로 유의하진 않았으나 자동차 이용 시 공원 방문 빈도가 증가한 것은 코로나19 기간 대중교통보다 승용차의 선택이 높아진다는 채승진·진장익(2022)의 연구 결과와도 연결된다.

4. 인접성이 공원 방문 빈도 증감에 미치는 영향

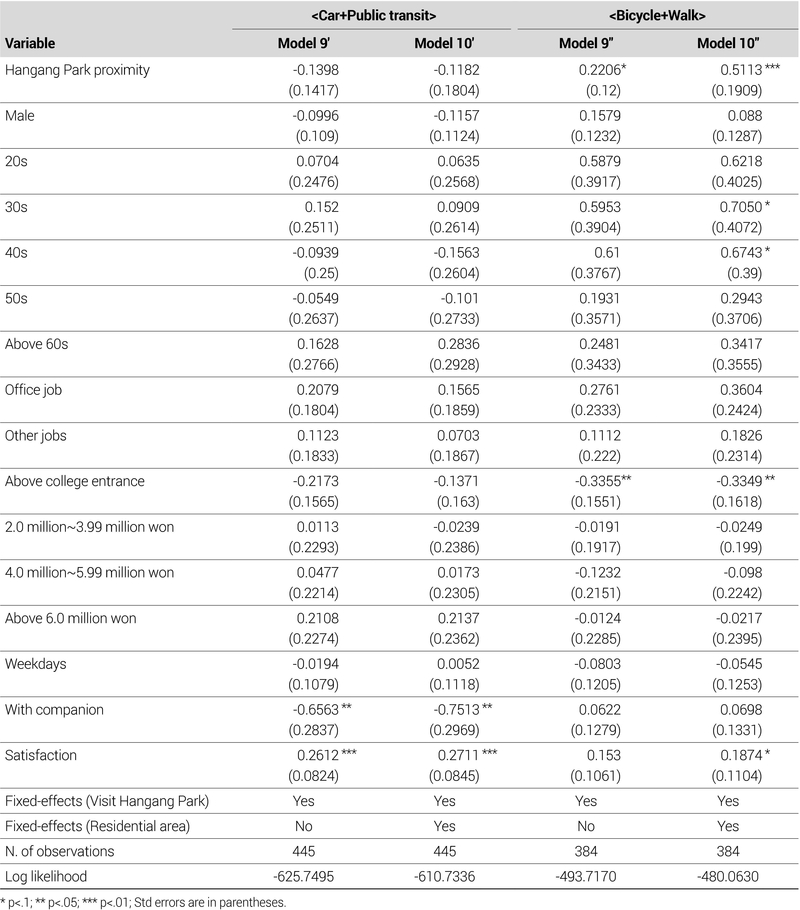

접근성을 논의할 때 또 다른 중요한 점은 출발지와 도착지 간 물리적 근접성이다. 물리적 거리가 가까울수록 접근이 상대적으로 용이하기 때문이다. 이에 출발지와 도착지 간 가까운 정도를 나타내는 인접성을 주요 변수로 하여 한강공원 방문 빈도와의 관계를 추가 분석하였다. 이 연구에서 인접성은 주거지와 닿아있는지 여부로 판단하였으며 거주지역과 도착 공원의 관계를 이항변수(인접=1, 비인접=0)로 변환해 변수를 도출하였다. 분석결과, <표 9>와 같이 통제변수와 고정효과모델을 추가하였음에도 불구하고 공원 인접성 변수는 유효하지 않았으며 몇몇 통제변수에서만 유의미한 결과가 도출되었다.

이와같은 결과는 특정 통제변수에 의해 독립변수가 영향을 받았을 것으로 파악된다. 인접성은 특성상 물리적 거리에 가장 큰 영향을 받을 것으로 추정되며 그 영향력을 표적화하기 위해 교통수단 변수를 재조정하였다. 기존 분석에서 교통수단은 대중교통, 자동차, 자전거, 도보의 4가지로 이는 서울시 내에서 한강공원이라는 O-D 간 표준 접근성을 도출하기 위해 일반적 이동수단을 준거한 데 따른 것이다. 하지만 일반적 상황에서 인접(물리적 거리가 상대적으로 가까운 경우)시 대중교통을, 비인접(물리적 거리가 상대적으로 먼 경우)시 도보를 선택한다는 것이 오히려 부자연스럽다고 여겨진다. 이에 인접시에는 자전거나 도보를, 비인접시에는 대중교통이나 자동차를 이용할 확률이 높다는 가정 아래 이동수단 변수를 그룹화(자동차+대중교통, 자전거+도보)해 재분석하였다.

<표 10>은 이동수단을 재설정해 분석한 결과로 모형 10″과 같이 코로나19 기간 공원 인접성 변수는 자전거+도보 시에만 양(+)의 방향으로 유의했다. 즉, 코로나19 상황에서 자전거와 도보를 이용하는 사람일수록 공원이 인접한 경우 방문 빈도가 증가하였다. 이는 중요한 시사점을 제시하는데, 코로나19 기간에는 대중교통을 회피하는 경향이 강하고, 공원을 선호하는 경향이 강하기 때문에, 이 둘을 모두 충족하는 선택은 인접한 공원을 자전거나 도보를 이용해서 방문한다는 점이다. 즉, 코로나19와 같은 팬데믹 상황에서 사람들은 자신이 살고 있는 지역 인근에 쉽게 접근가능한 도시공원에 대한 방문 빈도가 높아진다는 것을 의미한다. 도시공원은 거점별로도 필요하지만, 근린공원과 같이 거주지 인근지역의 공원도 도시민들에게는 매우 중요한 요소라는 것을 확인할 수 있는 부분이다.

다른 변수들을 함께 살펴보면, 접근성 분석모형에서는 나타나지 않았던 연령대에 따른 방문 빈도 변화가 나타났다. 30대와 40대에서 코로나19 이전보다 방문 빈도가 증가하였는데 이는 거주지 인근에서의 손쉬운 개인여가활동으로 산책, 자전거 등의 신체활동을 선택한 결과이며 이러한 이용행태 변화는 코로나19 전후 특히 수변형공원에서 나타난다고 보고되고 있다(채진해 외, 2020). 또한 이들 중 미성년 자녀를 보육하는 경우 장거리 이동 대신 거주지와 가까운 한강공원 방문을 선택했을 것으로도 추측된다. 코로나19가 아동·청소년에 미친 영향을 분석한 다수의 연구에서 공통적으로 아동·청소년의 운동부족현상(강희주 외, 2021; 김지현, 2022; 정익중 외, 2022)과 특정 체육시설 위주에서 집 근처 또는 집안에서의 간단한 활동 위주로의 신체활동 변화(김은혜, 2020)를 지적하고 있는데, 본 연구에서도 자녀들의 활동 감소를 의식한 부모 연령층(30~40대)이 미성년 자녀와 함께 거주지와 인접한 한강공원을 방문했을 것으로 파악된다. 다만 이 부분은 보육정책 분야의 심도있는 추가 연구가 필요하다고 판단된다. 또한 앞선 접근성 분석모형과 같이 대졸 이상 학력자의 방문 빈도는 감소한 반면 이용 만족도가 높을수록 방문 빈도가 증가한 것으로 분석되었다.

Ⅴ. 결 론

코로나19는 도시민의 삶에 많은 제약을 주었지만, 이러한 경험은 도시계획분야의 새로운 패러다임 논의의 시발점이 되고 있다. 즉, 코로나19 기간 사람들은 일상 가까이에 있는 공원을 더 자주 방문해 스트레스를 해소하였으며, 이는 팬데믹과 같은 상황에서는 도시공원이 매우 중요한 역할을 한다는 사실을 일깨워 주었다고 할 수 있다. 특히 코로나19 시기 마스크 착용 의무화, 사회적 거리두기, 밀집 인원제한 등 정부의 강력한 코로나19 대응 정책에도 한강공원은 도심 속 자연공간이자 시민들의 여가장소였고 마음의 치유공간으로 기능하였다. 하지만 안타깝게도 코로나19 시기의 한강공원의 역할에 대한 연구는 다소 부족하였다. 이에 본 연구에서는 그간 다수 연구자들이 주장한 바와 같이 접근성이 좋은 공원은 사람들의 더 많은 방문을 유도하는지에 대하여 서울시 한강공원을 대상으로 실증분석을 진행하였다. 특히 2020 한강공원 이용시민 만족도 조사자료를 활용해 코로나19 전-후를 기준으로 한강공원의 접근성이 이용자들의 방문 빈도에 얼마만큼의 영향을 주었는지를 순서형 프라빗모형을 활용해 검증하였다.

연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 코로나19 이전(2019년) 대비 코로나19 이후(2020년) 한강공원 방문자 수의 변화를 살펴보면 그간 이용객이 많았던 잠실, 뚝섬, 반포, 여의도는 감소하였고 상대적으로 이용객이 적었던 광나루, 잠원, 양화, 강서는 증가한 경향을 보였다. 이는 정부의 방역 대책과 사람들의 밀집 회피 및 야외공간 선호 심리가 함께 반영되어 다수 사람들이 방문하는 유명한 공원보다는 한적한 공원을 선호하는 등 이용 경향이 변화한 것으로 파악된다. 둘째, 코로나19 시기 사람들의 공원 방문 시 이동시간이 중요했는데 특히 출발지 기준 평균소요시간보다는 도착지 기준 평균도달시간이 더 중요했다. 즉, 도착지의 용이함이 사람들의 공원 방문에 영향을 미치는 요소였다. 셋째, 도착지로의 평균도달시간이 커질수록 한강공원의 방문 빈도가 감소하였으나 도보 및 자전거 이용 시와 공원 이용만족도가 높을 시에는 방문 빈도가 증가하는 것으로 나타나 공원 이용만족도는 코로나19 상황에서도 중요한 항목이었음을 확인하였다. 넷째, 접근성 중에서도 출발지(거주지역)와 도착지(이용 공원)의 인접 여부에 따라 방문 빈도가 달라질 것이라는 가정으로 인접성 변수를 생성해 분석한 결과, 자전거와 도보 이용 시에만 거주지역과 공원이 인접할수록 방문 빈도가 증가하였다.

일반적으로 접근성이 좋으면 사람들이 쉽게 방문할 수 있기 때문에 공원에 대한 이용빈도가 높아진다. 이러한 사실은 수많은 연구들에서도 밝혀져 왔다. 하지만 본 연구에서 관심있게 본 것은 도시 전체를 중심으로 본 광역적인 접근성과 개개인을 중심으로 본 인접성과의 차이이다. 즉, 서울시 전체를 대상으로 광역적인 접근성이 좋은 한강공원에 대한 방문객이 증가한 것인지, 개개인의 거주지에서 쉽게 접근할 수 있는 인접성이 중요한 것인지에 대하여 코로나19 전후를 비교하였다는 데 그 의의가 있다.

연구를 통해서 밝힌 바와 같이, 코로나19 기간에는 광역적인 접근성보다는 인접성이 더욱 중요하다. 이러한 사실은 다음과 같은 중요한 시사점을 제시한다. 첫째, 도시공원 정책에 있어 효율성과 형평성은 상호 보완적 역할을 수행하지만 팬데믹 기간에는 특히 형평성이 중요한 요인이었다. 주요 입지에 위치한 공원은 효율적인 행정 지원 및 운영을 넘어 지역활성화와 관광자원화까지 기대해 볼 수 있는 중요 도시자원이다. 하지만 팬데믹이라는 특수한 상황에서 도시공원은 사람들이 자주 편하게 이용해 감염의 두려움이나 이동 부담 및 회피심리에서 벗어나 정신적·신체적 건강과 안정을 취할 수 있는 회복자원으로의 활용이 요구되어 진다. 하지만 사람들의 쉬운 접근을 위해 양적 확충만을 목적으로 하는 소규모 공원 중심의 배분 정책은 지양되어야 한다. 공원서비스는 공원면적과 비례해 이용자 활동의 양과 질이 확보되고 이로써 이용자 효용이 증대될 수 있다(황병묵 외, 2022). 생활권 내 소규모 녹지공원은 이웃과의 공동체 형성 측면에서 충분히 의미 있는 공간이지만 규모 측면에서 다수 이용자 효용의 확보에는 다소 한계를 보인다. 도시적 맥락을 고려해 생활과 인접한 위치에 적정 규모의 공원이 입지되어야 할 것이다. 둘째, 보행접근성을 고려한 도시공원 서비스의 제공이 필요하다. 황해권·손용훈(2024)에 의하면, 과거 도시계획 과정에서의 공원은 주거·상업·업무지역을 선계획 후 나머지 공간에 배치되었고, 최근 신도시계획에서의 공원은 도시 중앙부 또는 인근 산지와 연계한 근린공원 계획을 중심으로 수행되고 있어 두 경우 모두 사람들의 보행접근성이 떨어져 결국 실질적인 이용률은 저하된다. 본 연구에서 또한 자전거나 도보로 접근가능한 인접 공원만이 유의했던 점을 고려해 볼 때, 팬데믹을 대비한 도시계획 차원의 공원입지 결정 시 공원서비스 소외지역의 발굴 및 서비스권역 확대 위주 정책보다는 실제 공원을 이용하는 주민 삶의 효용 증가에 초점을 맞춘 정책이 필요하다. 즉, 관리 및 공급 측면의 편리성보다 이용 및 수요 측면의 편의성이 더욱 고려되어야 한다.

이처럼 본 연구는 의미 있는 시사점을 도출한 연구임에도 여러 가지 한계점 또한 존재한다. 근본적으로는 자료의 한계로 인해 발생한 문제점들이다. 첫째, 공원 인접성 분석에 있어 실제 거주지와 한강공원 간 시간거리 단위로 변수를 활용하지 못했다. 본 연구에서는 한강공원과 같은 구에 거주한 경우만을 ‘인접’으로 분류하였으나 실제 자치구의 형태상 물리적 거리가 멀어 같은 구 내에서도 도보나 자전거로의 접근이 불가능한 경우도 있을 수 있다. 둘째, 응답자 개별 및 공원별 특성에 대한 정보 부재로 이용자에 따라 공원이용경향이 달라지거나 공원마다 통행수단 분담률을 다르게 설정하지 못한 한계를 보인다. 공원마다 위치, 면적, 형태, 배후 지역의 성격 등 배경이 다르기 때문에 이용경향 또한 상이할 것으로 예상되지만 정보의 부재로 세밀하게 적용되지 못하였다. 또한 이 연구의 준거자료는 한강공원을 방문한 사람이며 서울시민 전체를 대상하지 못하였다. 서울시민 전체의 코로나19 전후 한강공원 방문 비율 변화를 반영하였다면 보다 정교한 연구가 가능했을 것이다. 셋째, 공원이용자의 출발점 설정을 자치구 내 대표성을 갖는 구청이라는 1개 지점으로 설정하였다. 현실적 제약에서 최대한 논리적으로 접근성을 측정하기 위한 노력이었으나 자치구라는 넓은 면적을 특정 지점으로 대표한 것은 다소 아쉬운 부분이며 향후 이러한 한계점을 보완한 후속 연구를 기대해 본다.

본 연구는 코로나19의 영향으로 변모한 2020년의 상황을 2019년과 비교하여 분석하였다. 위와 같은 한계에도 코로나19 발생의 전후를 비교한 본 연구는 향후 팬데믹 상황을 대비한 도시공원 계획에 의미 있는 시사점을 제시했다고 판단된다. 팬데믹을 고려한 공원계획 시 도시 내 양적 공급보다는 이용자의 공간적 분포나 지리적 인접성을 고려한 질적 공급이 이뤄져야 할 것이다.

References

-

강영애·이지윤·이수, 2013. “수변공원에서의 회복환경지각이 여가만족도에 미치는 영향: 한강공원을 중심으로”, 「관광연구」, 28(3): 3537-373.

Kang, Y.A., Lee J.Y., and Li, X., 2013. “Influences of Perceived Restorative Environment toward Leisure Satisfaction in a Waterfront Park: Focused on Hangang Park”, International Journal of Tourism Management and Sciences , 28(3): 353-373. -

강희주·구슬이·윤은영·정익중, 2021. “아동과 부모의 경험을 통해 본 코로나19 이후 아동 일상 변화에 대한 질적 연구”, 「사회과학연구」, 32(4): 95-120.

Kang, H.J., Ku, S., Yun, E.Y., and Chung, I.J., 2021. “Qualitative Study on the Changes of Children’s Daily Life After COVID-19 through Children’s and Parents’ Experiences”, Journal of Social Science, 32(4): 95-120. [ https://doi.org/10.16881/jss.2021.10.32.4.95 ]

-

걷고싶은도시만들기시민연대, 2000. 「한강 시민공원 접근성에 관한 조사연구」, 서울.

Urban Action Network, 2000. Research on access to the Han River Citizens Park, Seoul. -

국토교통부, 2013. 「2013년 「국가교통조사 및 DB구축사업」 여객교통수요분석 개선방안 연구」, 세종: 한국교통연구원.

Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 2013. 2013 Korea Transport Survey and Database Establishment Project - Study on Improving Passenger Transportation Demand Analysis, Sejong: Korea Transport Institute. -

권오규·김용국·최가윤·유예슬, 2023. “포스트 코로나 대응 생활권 공원녹지 개선 요소 도출”, 「한국도시설계학회지」, 24(2): 95-109.

Kwon, O.K., Kim, Y.G., Choi, G.Y., and Yoo, Y.S., 2023. “Derivation of Improvement Elements for Neighborhood Park and Green Space in Response to the Post-COVID-19 Era”, Journal of the Urban Design Institute of Korea Urban Design, 24(2): 95-109. [ https://doi.org/10.38195/judik.2023.02.24.2.95 ]

-

권은정·권유홍·박종구, 2012. “IPA분석을 활용한 국립공원 도보탐방객의 선택속성 비교”, 「관광연구논총」, 24(4): 91-112.

Kwon, E.J., Kwon, Y.H., and Park, J.K., 2012. “A Comparison Study of Walking Tourists’ Selection Attributes at National Park Using the Importance-Performance Analysis”, Journal of Tourism Studies, 24(4): 91-112. -

김미현·안민우·조남욱, 2015. “환경형평성을 고려한 서울시 공원입지 분석: ArcGIS의 중첩분석 및 접근성분석기법의 응용”, 「지방행정연구」, 29(2): 77-105.

Kim, M.H., Ahn, M.W., and Cho, N.W., 2015. “An Access to Park of Socioeconomic Minority in the City of Seoul in Terms of Environmental Equity”, The Korea Local Administration Review, 29(2): 77-105. -

김성욱·정태열, 2013. “한강시민공원 시설이용도 및 만족도에 관한 연구 – 한강시민공원 뚝섬지구를 중심으로”, 「한국조경학회지」, 41(2): 59-68.

Kim, S.U. and Jung, T.Y., 2013. “A Study on Facility and Satisfaction of Han River Citizen’s Park – A Case Study of Ttuksum District”, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 41(2): 59-68. [ https://doi.org/10.9715/KILA.2013.41.2.059 ]

-

김성은·김인희·양재환·남현정·이하식·진화연, 2023. 「서울시 주요 지류하천 수변지역 이용활성화 방안」, 서울: 서울연구원.

Kim, S.E., Kim, E.H., Yang, J.H., Nam, H.J., Lee, H.S., and Jin, H.Y., 2023. Analysis of Urban Riverfront Characteristics and Activation Strategies of Major Tributary Rivers in Seoul City, Seoul: Seoul Institute. -

김소연·이금숙, 2006. “시간거리 접근성 카토그램제작 및 접근성 공간구조 분석”, 「한국경제지리학회지」, 9(2): 149-166.

Kim, S.Y. and Lee, K.S., 2006. “Mapping Time-distance Cartogram and the Accessibility Analysis in Korea”, The Economic Geographical Society of Korea, 9(2): 149-166. -

김수민·정헌영, 2022. “COVID-19에 따른 대중교통수단 변화에 미치는 영향 분석 및 대책에 관한 연구”, 「대한토목학회논문집」, 42(3): 379-389.

Kim, S.M. and Jung, H.Y., 2022. “Influence of COVID-19 on Public Transportation Mode Change and Countermeasures”, Journal of Civil and Environmental Engineering Research, 42(3): 379-389. -

김순기·이재호, 2019. “이용집단에 따른 공원이용 만족도에 영향을 미치는 공원 구성요소에 대한 연구 – 2018년 한강공원 이용시민 만족도조사의 결과 분석을 바탕으로”, 「한국경관학회지」, 11(2): 21-33.

Kim, S.K. and Lee, J.H., 2019. “A Study on the Park Components Affecting the Satisfaction of Park Usage by User Groups – Based on the Analysis of the 2018 Satisfaction Survey of Hangang Park Users”, Journal of the Korea Landscape Council, 11(2): 21-33. [ https://doi.org/10.36466/SSW.21.1.2 ]

-

김승·양수진·손현식·김세용, 2022. “빅데이터를 통해 본 COVID-19 전후 경의선 숲길공원 이용행태 변화에 관한 연구 –블로그 텍스트 마이닝 분석 기법을 활용하여”, 「한국도시설계학회지」, 23(5): 91-103.

Kim, S., Yang, S.J., Son, H.S., and Kim, S.Y., 2022. “Blog Text Mining for the Changes in the Use of Gyeongui Line Forest Park after COVID-19”, Journal of the Urban Design Institute of Korea Urban Design, 23(5): 91-103. [ https://doi.org/10.38195/judik.2022.10.23.5.91 ]

-

김신성, 2023. “블로그 텍스트 분석을 통해 살펴본 도시공원의 경험적 공간 소비 양상 – 뚝섬한강공원을 중심으로”, 「한국조경학회지」, 51(2): 68-80.

Kim, S.S., 2023. “A Study on Experiential Space Consumption Patterns in Urban Parks through Blog Text Analysis - Focusing on Ttukseom Hangang Park”, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 51(2): 68-80. [ https://doi.org/10.9715/KILA.2023.51.2.068 ]

-

김은혜, 2021. “코로나19 이후 청소년의 여가활동 변화”, 「한국체육과학회지」, 30(5): 195-202.

Kim, E.H., 2021. “Changes in leisure activities of adolescents after COVID-19”, The Korean Journal of Sports Science, 30(5): 195-202. [ https://doi.org/10.35159/kjss.2021.10.30.5.195 ]

-

김일수·서동민·하재현·이수기, 2019. “지리가중회귀모형을 활용한 서울시 주택하위시장 도출에 관한 연구 – 실시간 경로안내 API 기반 주요 고용중심지로의 접근성을 중심으로”, 「국토계획」, 54(7): 114-130.

Kim, I.S., Seo, D.M., Ha, J.H., and Lee, S.G., 2019. “A Study on the Housing Sub-Market Classification Using Geographically Weighted Regression Model in Seoul, Korea – Focused on Accessibility to the Major Employment Centers Based on Real-Time Route Guide API”, Journal of Korea Planning Association, 54(7): 114-130. [ https://doi.org/10.17208/jkpa.2019.12.54.7.114 ]

-

김재철·박근현, 2013. “선형공원의 기능성과 접근성에 관한 연구 – 면적 근린공원과의 비교사례연구 중심으로”, 「국토계획」, 48(6): 89-106.

Kim, J.C. and Park, K.H. 2013. “Functionality and Accessibility of Urban Linear Parks – Comparative Case Study with Conventional Neighborhood Parks”, Journal of Korea Planning Association, 48(6): 89-106. -

김주미·송승현·김재현·김수환·김주연·김재현, 2022. “포스트 코로나 시대의 도시회복력 증진을 위한 공원의 역할 – 서울시 도시공원 이용객 인식을 중심으로”, 「문화콘텐츠연구」, 26; 249-272.

Kim, J.M., Song, S.H., Kim, J.H., Kim, S.H., Kim, J.Y., and Kim, J.H., 2022. “The Roles of City Parks for Improving Urban Resilience in the Post-COVID-19 Era – Focusing on the Perception of Seoul City Park Visitors”, The Journal of Culture Contents, 26: 249-272. -

김지현, 2022. “한국아동, 코로나19 전후의 여가시간 사용 및 생활습관의 변화”, 「육아정책 Brief」, 91.

Kim, J.H., 2022. “Changes in leisure time and lifestyle around 19, Korean children, and corona 19”, Children Policy Brief, 91. -

김진만·기동환·이수기, 2021. “COVID-19 확산에 따른 통행 수단 선택 변화 분석: 서울시 사례를 중심으로”, 「국토계획」, 56(3): 113-129.

Kim, J.M., Ki, D.H., and Lee, S.G., 2021. “Analysis of Travel Mode Choice Change by the Spread of COVID-19 : The Case of Seoul, Korea”, Journal of Korea Planning Association, 56(3): 113-129. [ https://doi.org/10.17208/jkpa.2021.06.56.3.113 ]

-

김창희·최지은·권태구·채수복, 2020. “한강공원 복합문화시설에 대한 태도 및 신념이 경제적 가치에 미치는 영향 – 조건부가치측정법 적용사례를 중심으로”, 「서울도시연구」, 21(2); 171-184.

Kim, C.H., Choi, J.E., Kwon, T.G. and Chae, S.B., 2020. “An Empirical Analysis on the Effect of Attitude and Belief on Economic Valuation for Complex Cultural Facilities of Hanriver, Seoul, Korea”, Seoul Studies, 21(2): 171-184. -

김철민, 2022. “이동수단에 따른 도시공원 접근성 분석”, 「한국지역개발학회지」, 34(2): 93-114.

Kim, C.M., 2022. “Analysis of Urban Green Space Accessibility by Transportation Mode”, Journal of The Korean Regional Development Association, 34(2): 93-114. -

김황배·김시곤, 2006. “접근성이론과 GIS 공간분석기법을 활용한 행정기관의 입지선정”, 「대한토목학회논문집D」, 26(3D): 385-391.

Kim, H.B. and Kim, S.G., 2006. “A Site Selection of Public Facility Based on An Accessibility Theory & GIS Spatial Analysis Technologies”, Journal of the Korean Society of Civil Engineers D, 26(3D): 385-391. -

류남훈·반영운·정상규, 2013. “중력모형을 이용한 도시공원 입지적정성 평가 – 청주시 용암1,2동을 대상으로”, 「국토계획」, 48(4): 331-342.

Yoo, N.H., Ban, Y.U., and Jeong, S.K., 2013. “Assessment of the Urban Park Location Suitability Using Gravity Model –Focused on Yongam 1, 2-Dong, Cheongju City”, Journal of Korea Planning Association, 48(4): 331-342. -

문정화·김수진·성기옥, 2021. “코로나19 두려움과 영향요인에 대한 탐색적 연구”, 「사회과학연구」, 32(1): 285-307.

Moon, J.H., Kim, S.J., and Seong, K.O., 2021. “An Exploratory Study on COVID-19 Phobia and Influencing Factors”, Journal of Social Science, 32(1): 285-307. [ https://doi.org/10.16881/jss.2021.01.32.1.285 ]

-

민인식·최필선, 2015. 「고급 패널데이터 분석」, 고양: ㈜지필미디어.

Min, I.S. and Choi, P.S., 2015. Advanced Panel Data Analysis, Goyang: Jiphil Media Co. -

박인권·정이레·오다원·정예림, 2021. “COVID-19 확산에 따른 도시공원 이용자 수의 변화 – 시계열 빅데이터 분석 –”, 「지역연구」, 37(2): 17-33.

Par, I.K., Chung, I.R., Oh, D.W., and Jung, Y.R., 2021. “Changes in the Number of Urban Park Users Due to the Spread of COVID-19: Time Series Big Data Analysis”, Journal of the Korean Regional Science Association, 37(2): 17-33. -

박정선·양승우, 2016. “한강시민공원 자전거 이용자권역 특성 연구”, 「국토계획」, 51(6): 111-126.

Park, J.S. and Yang, S.W., 2016. “The Characteristic of The Bike Service Area in Han River Civil Park”, Journal of Korea Planning Association, 51(6): 111-126. [ https://doi.org/10.17208/jkpa.2016.11.51.6.111 ]

-

박종수·이금숙, 2015. “교통카드 빅데이터 기반의 서울 버스 교통망 시간거리 접근성 산출”, 「한국경제지리학회지」, 18(4): 539-555.

Park, J.S. and Lee, K.S., 2015. “Time-distance Accessibility Computation of Seoul Bus System based on the T-card Transaction Big Databases”, The Economic Geographical Society of Korea, 18(4): 539-555. [ https://doi.org/10.23841/egsk.2015.18.4.539 ]

-

박종수·이금숙, 2017. “서울 대도시권 대중교통체계의 통합 시간거리 접근성 산출 알고리즘 개발”, 「지역연구」, 33(1): 29-41.

Park, J.S. and Lee, K.S., 2017. “Development of Integrated Accessibility Measurement Algorithm for the Seoul Metropolitan Public Transportation System”, Journal of the Korean Regional Science Association, 33(1): 29-41. -

박준환·김순관·조종석·허민욱, 2008. “대중교통 OD 구축을 위한 대중교통카드 데이터의 오류와 결측 분석 및 보정에 관한 연구”, 「대한교통학회지」, 26(2):109-119.

Park, J.H., Kim, S.G., Jo, J.S., and Heo, M.U., 2008. “The study on error, missing data and imputation of the smart card data for the transit OD construction”, Journal of Korean Society of Transportation, 26(2): 109-119. -

배윤경·임륭혁, 2016. “웹 크롤링을 이용한 지역별 접근성 분석 연구”, 대한교통학회 제75회 학술대회지, 부산

Bae, Y.K. and Im, R.H., 2016. “Regional Accessibility Analysis using Web-Crawling”, Paper presented at The 75th conference of Korean Society of Transportation, Busan. -

서울시, 2023. 「2040 서울도시기본계획」, 서울.

Seoul Metropolitan Government, 2023. 2040 Seoul Urban Masterplan, Seoul. -

손헌일·김기욱·허종배·박충훈, 2020. “코로나19 극복을 위한 부산시 정책 대응”, 「BDI 정책포커스」, 372: 1-12.

Son H.I., Kim, K.W., Heo, J.B., and Park, C.H., 2020. “Busan City Policy Response to Overcoming Corona 19”, BDI Policy Focus, 372: 1-12. -

송지연·박진아, 2013. “한강시민공원의 이용자 활동 특성 분석 및 개선방안 연구: 반포한강공원과 여의도한강공원을 중심으로”, 「한국도시설계학회지」, 14(4): 43-54.

Song, J.Y. and Park, J.A., 2013. “A Study on the Improvement of Han-Gang Park By Analysis of User’s Behavior – Focused on Banpo, Yeouido”, Journal of the Urban Design Institute of Korea Urban Design, 14(4): 43-54. -

신송현·추상호, 2022. “코로나 19로 인한 공유 모빌리티 이용 변화에 미치는 영향요인에 관한 연구: 신도시 주민을 대상으로”, 「대한교통학회지」, 40(2): 230-244.

Shin, S.H. and Choo, S.H., 2022. “Exploring the Influencing Factors on Change in Use of Sharing Mobility by the COVID-19 Pandemic: Focused on Residents in New Towns”, Journal of Korean Society of Transportation, 40(2): 230-244. [ https://doi.org/10.7470/jkst.2022.40.2.230 ]

-

안주연·김형규, 2022. “코로나19에 따른 경의선 숲길 주변 토지이용 별 생활인구 변화”, 「LHI Journal」, 13(4): 73-89.

An, J.Y. and Kim, H.K., 2022. “Changes in De Facto Population around Gyungui Line Forest Park based on Surrounding Land Uses under COVID-19”, LHI Journal, 13(4): 73-89. -

양성돈·최내영, 2003. “한강시민공원이 주변 아파트가격에 미치는 영향에 관한 연구: 뚝섬지구 한강시민공원을 중심으로”, 「국토계획」, 38(3): 275-285.

Yang, S.D. and Choei, N.Y., 2003. “The Hedonic Impacts Accrued from the Han-River Civic Park on the Surrounding Residential Areas : The Case of Tuk-Som River Park”, Journal of Korea Planning Association, 38(3): 275-285. -

양현재·남현우·전철민, 2018. “시간거리 접근성과 교통카드 기반 통행량을 이용한 OD별 잠재적 대중교통 서비스 개선량 분석”, 「한국지리정보학회지」, 21(2): 80-93.

Yang, H.J., Nam, H.W., and Jun, C.M., 2018. “Analysing Potential Improvement of Public Transit Services in OD Level Using Time-Distance Accessibility and Smartcard Traffic Volume”, The Korean Association of Geographic Information Studies, 21(2): 80-93. -

오병록, 2014. “가구통행실태조사 자료를 이용한 통행특성 분석과 생활권 기준 설정 연구 – 서울시를 중심으로 –”, 「서울도시연구」, 15(3): 1-18.

Oh, P.R., 2014. “A Study on Travel Characteristics and the Establishment of Criterion for the Size of the Neighborhood Unit by Using the Data of Household Travel Diary Survey in Seoul”, Seoul Studies, 15(3): 1-18. -

우경숙·서주환, 2022. “COVID-19 전·후의 한강공원 이용행태 변화 분석 – 뚝섬·여의도·잠실 한강공원을 중심으로”, 「휴양 및 경관연구」, 16(1): 11-19.

Woo, K.S. and Suh, J.H., 2022. “Analysis of Changes in Hangang Park Usage Behavior Before and After COVID-19”, Journal of Recreation and Landscape, 16(1): 11-19. [ https://doi.org/10.51549/JORAL.2022.16.1.011 ]

-

윤지인·김지혜, 2020. “한강공원 방문객의 회복환경지각이 장소애착심에 미치는 영향: 주의회복이론을 중심으로”, 「한국여가레크리에이션학회지」, 44(3): 1-13.

Yoon, J.I. and Kim, J.H., 2020. “The Influence of the Perception of Restorative Environment on Place Attachment for Visitors to Han River Park: Grounded on Attention Restoration Theory”, Korean Journal of Lesure, Recreation & Park, 44(3): 1-13. [ https://doi.org/10.26446/kjlrp.2020.9.44.3.1 ]

-

윤필한·우다래·박상신, 2022. “코로나바이러스감염증-19 상황에 따른 신체활동 감소 관련 요인”, 「대한보건연구」, 48(2): 99-110.

Yun, P.H., Woo, D.R., and Park, S.S., 2022. “Factors Related to Reduced Physical Activity during the COVID-19 Pandemic”, Korean Public Health Research, 48(2): 99-110. -

윤형호·박종구·박미숙, 2007. “수도권 주제공원 방문 빈도 결정요인에 관한 연구”, 「서울도시연구」, 8(1): 55-67.

Yoon, H.H., Park, J.K., and Park, M.S., 2007. “Determinants of Theme Park Visitation Frequency of Seoul Metropolitan Residents”, Seoul Studies, 8(1): 55-67. -

이경주, 2020. “도시공원 접근성 진단지표 개발 및 실증 적용 연구: 충남 시군지역을 대상으로”, 「충남연구」, 5(2): 77-94.

Lee, G.J., 2020. “An Empirical Study on Diagnosing the Accessibility of Urban Parks: The Case of Cities and Counties in Chungcheongnam-do Province”, Chungnam Studies, 5(2): 77-94. -

이경주·홍성효·임준홍, 2020. “생활권 공원의 접근성 추정 및 입지 시뮬레이션 연구: 충남지역을 대상으로”, 「도시행정학보」, 33(4): 153-167.

Lee, G.J, Hong, S.H., and Im, J.H., 2020. “A Study on Measuring and Simulating Accessibility to Neighborhood Park in Chungnam Province”, Journal of the Korean Urban Management Association, 33(4): 153-167. [ https://doi.org/10.36700/KRUMA.2020.12.33.4.153 ]

-

이금숙, 1995. “지역 접근성 측정을 위한 일반모형”, 「응용지리」, 18: 25-55.

Lee, K.S., 1995. “A Generalized Measurement of Regional Accessibility”, The Journal of Applied Geography, 18: 25-55. -

이남휘·최창규, 2019. “주중 여가통행 시간 및 거리의 영향요인에 관한 연구”, 「부동산학연구」, 25(2): 23-36.

Lee, N.H. and Choi, C.G., 2019. “A Study on the Influencing Factors of the Time and Distance for Weekday Leisure Travel”, Journal of the Korea Real Estate Analysts Association, 25(2): 23-36. [ https://doi.org/10.19172/KREAA.25.2.2 ]

-

이민혁·전인우·전철민, 2019. “상대적 시간거리 기반 대중교통 접근성”, 「대한공간정보학회지」, 27(5): 25-31.

Lee, M.H., Jeon, I.W., and Jun, C.M., 2019. “Public Transport Accessibility based on Relative Time-distance”, Journal of Korean Society for Geospatial Information Science, 27(5): 25-31. [ https://doi.org/10.7319/kogsis.2019.27.5.025 ]

-

이상준·신성일·남두희·김지호·박준태, 2021. “코로나19 (COVID-19)로 인한 지하철과 공유자전거 통행량 변화의 상관성 연구”, 「한국ITS학회논문지」, 20(6): 14-25.

Lee, S.J., Shin, S.I., Nam, D.H., Kim, J.H., and Park, J.T., 2021. “The Analysis Correlation Subway and Bike Sharing Ridership before and during COVID-19 Pandemic in Seoul”, The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transportation Systems, 20(6): 14-25. [ https://doi.org/10.12815/kits.2021.20.6.14 ]

-

이서효·김해리·이재호, 2021. “한강공원의 질적 서비스와 이용자 영향권의 상관관계 분석”, 「한국조경학회지」, 49(6): 27-36.

Lee, S.H., Kim, H.R., and Lee, J.H., 2021. “The Analysis of Urban Park Catchment Areas – Perspectives from Quality Service of Hangang Park –”, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 49(6): 27-36. [ https://doi.org/10.9715/KILA.2021.49.6.027 ]

-

이예하·박현빈·이충기, 2021. “가상가치평가법을 활용한 한강공원 내 반려견 놀이터 조성시의 경제적 가치 평가”, 「관광레저연구」, 33(11): 77-95.

Lee, Y.H., Park, H.B., and Lee, C.K., 2021. “Estimating the Economic Value of Dog Playground Park in Han River Park Using the Contingent Valuation Method”, Journal of Tourism and Leisure Research, 33(11): 77-95. [ https://doi.org/10.31336/JTLR.2021.11.33.11.77 ]

-

이진우·윤갑식, 2018. “접근성을 고려한 도시공원의 공급 우선순위 분석: 부산광역시 남구를 대상으로”, 「지방정부연구」, 22(2): 77-90.

Lee, J.W. and Yun, K.S., 2018. “An Analysis of the Supply Priorities of Urban Parks Considering Accessibility: Focused on Nam-gu, Busan Metropolitan City”, The Korean Journal of Local Government Studies, 22(2): 77-90. [ https://doi.org/10.20484/klog.22.2.4 ]

-

이후석·오민재, 2005. “주제공원 이용자의 선택속성에 따른 세분시장 연구: 서울랜드 주제공원을 사례로”, 「관광연구저널」, 19(2): 205-220.

Lee, H.S. and Oh, M.J., 2005. “Market Segmentation by Selection Attributes of the Users to the Theme Park: Seoul-Land”, International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19(2): 205-220. -

이희성, 2020. “도시공원축제 선택속성이 도시태도와 감정반응에 미치는 영향: 유성 국화전시회를 중심으로”, 24(5): 603-623.

Lee, H.S., 2020. “The Effects of Urban Park Festival Choice Attributes on Urban Attitude and Emotional Responses: Focused on the Yuseong Chrysanthemum Exhibition”, Journal of Tourism Management Research, 24(5): 603-623. [ https://doi.org/10.18604/tmro.2020.24.5.28 ]

-

이희연·노승철, 2012. 고급통계분석론: 이론과 실습, 고양: 문우사.

Lee, H.Y. and Noh, S.C., 2012. Advanced Statistical Analysi: Theory and Practice, Goyang: Moonwoosa. -

장동익·김찬성·이석주·홍성표, 2015. 「대한민국의 교통접근성 평가 연구」, 세종: 한국교통연구원.

Jang, D.I., Kim, C.S., Lee, S.J., and Hong, S.P., 2015. Establishing Transport Accessibility in Metropolitan Area, Sejong: Korea Transport Institute. -

전용현·노정현·장준석, 2017. “접근성 변수를 반영한 통행발생 및 통행분포모형 개발”, 「한국산학기술학회논문지」, 18(6): 576-584.

Jeon, Y.H., Rho, J.H., and Jang, J.S., 2017. “Development of Estimation Model of Trip Generation Model and Trip Distribution Model Reflecting Coefficient of Accessibility”, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 18(6): 576-584. -

정익중·이수진·정수정·유다영, 2022. “코로나19 시기, 아동의 일상균형과 빈곤가구 여부에 따른 행복감 비교”, 「보건사회연구」, 42(1): 299-315.

Chung, I.J., Lee, S.J., Jeong, S.J., and Yu, D.Y., 2022. “Comparison of the Effects of Children’s Daily Balance and Poor Household Status on Children’s Happiness During the COVID-19 Period”, Health and Social Welfare Review, 42(1): 299-315. -

조세환·정광섭·김상원·원제무, 2011. “네트워크 분석적 의사결정방법(ANP)을 이용한 서울시 한강르네상스 정책의 전략적 관리방안”, 「한국조경학회지」, 39(1): 1-10.

Cho, S.H., Jeong, G.S., Kim, S.W., and Won, J.M., 2011. “Strategic Management of the Policy for Seoul City’s Hangang Renaissance”, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 39(1): 1-10. [ https://doi.org/10.9715/KILA.2011.39.1.001 ]

-

조윤승·박수지, 2021. “민선자치시대 서울시 정책담론과 한강공원 변화양상”, 「국토연구」, 108: 49-72.

Jo, Y.S. and Park, S.J., 2021. “Seoul Metropolitan Government Policy Discourse in the are of Local Autonomy and the Changing Patterns of the Parks a long the Hangang River”, The Korea Spatial Planning Review, 108: 49-72. -

조한솔, 2019. “여가 활동 공간으로서 여의도 한강공원 공간변화의 구조화 – 1970년대부터 2000년대까지 여의도 한강공원의 여가 활동과 계획을 중심으로”, 「한국조경학회지」, 47(2): 13-27.

Cho, H.S., 2019. “Structuration of Space Change due to Planning and Leisure Activities in Hangang River Park - Focused on the Hangang River Park in Yeouido from the 1970s to the 2000s”, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 47(2): 13-27. [ https://doi.org/10.9715/KILA.2019.47.2.013 ]

-

조혜민·이수기, 2016. “보행목적별 보행활동시간에 영향을 미치는 근린환경 특성분석 – 주관적 인지환경과 객관적 측정환경의 차이를 중심으로”, 「국토계획」, 51(4): 105-122.

Cho, H.M. and Lee, S.G., 2016. “Analysis of Neighborhood Environmental Characteristics Affecting Walking Activity Time – Focused on the Difference between Subjectively Measured and Objectively Measured Neighborhood Environment”, Journal of Korea Planning Association, 51(4): 105-122. [ https://doi.org/10.17208/jkpa.2016.08.51.4.105 ]

-

채승진·진장익, 2022. “사람들은 코로나 시기에 교통수단을 변경하는가?: 2020 서울서베이 시민조사 자료를 중심으로”, 「국토계획」, 57(7): 26-40.

Chae, S.J. and Jin, J.I., 2022. “COVID-19 Era, Do People Change Their Transport Mode?: Using the 2020 Seoul Survey Data”, Journal of Korea Planning Association, 57(7): 26-40. [ https://doi.org/10.17208/jkpa.2022.12.57.7.26 ]

-

채진해·조민준·김복영, 2020. “텍스트 빅데이터 분석을 통한 COVID-19 전후 서울시 주요 도시공원의 시민 이용행태 및 관심도 변화”, 2020 서울연구논문 공모전, 서울: 서울연구원.

Chae, J.H., Jo, M.J., and Kim, B.Y., 2020. “Covid-19 through Text Big Data Analysis Changes in Civic Use and Interest in Major City Parks in Seoul”, Paper presented at the 2020 Seoul Research Contest, Seoul: The Seoul Institute. -

최내영·양성돈, 2002. “한강시민공원이 배후지역 공동주택단지에 미치는 환경적 외부효과에 관한 연구: 특성감안모형을 중심으로”, 「국토연구」, 35: 65-79.

Choei, N.Y. and Yang, S.D., 2002. “The Hedonic Measurement of the Positive Externalities of the Han-River Civic Park over its Neighboring Apartments”, The Korea Spatial Planning Review, 35: 65-79. -

최재헌·박가영·임수환·유소영·김현명, 2018. “GIS 및 민간교통정보를 이용한 대중교통-승용차 접근성 비교 연구(서울, 경기지역을 중심으로)”, 대한교통학회 제78회 학술대회지, 원주.

Choi, J.H., Park, G.Y., Lim, S.H., Yoo, S.Y., and Kim, H.M., 2018. “A Comparative Study on the Accessibility between Public Transport and Passenger Car Traffic using GIS and private traffic Information Mainly Focused Seoul and Gyeonggi Province”, Paper presented at The 78th Conference of Korean Society of Transportation, Wonju. -

최정우, 2008. “한강공원 이용자의 만족도 변화에 관한 연구”, 「서울도시연구」, 9(4): 53-70.

Choi, J.W., 2008. “Users’ Satisfaction Change of Hangang Park”, Seoul Studies, 9(4): 53-70. -

하재현·이수기, 2017. “보행자 경로안내 API정보를 활용한 대중교통 접근성 영향요인 분석 – 서울시 지하철역 보행 접근성을 중심으로”, 「국토계획」, 52(3): 155-170.

Ha, J.H. and Lee, S.G., 2017. “Analysis of Influential Factors to Public Transportation Accessibility using Pedestrian Route Guide API Information Service – Focused on Walking Accessibility to Subway Station in Seoul, Korea”, Journal of Korea Planning Association, 52(3): 155-170. [ https://doi.org/10.17208/jkpa.2017.06.52.3.155 ]

-

하재서·신동빈, 2022. “지도서비스의 오픈API를 활용한 응급의료 취약지역 분석”, 「대한공간정보학회지」, 30(3): 15-23.

Ha, J.S. and Shin, D.B., 2022. “Analysis of Vulnerable areas for Emergency Medical Services using Open API of Map Service”, Journal of Korean Society for Geospatial Information Science, 30(3): 15-23. [ https://doi.org/10.7319/kogsis.2022.30.3.015 ]

-

허미선·진양교, 1996. “GIS를 활용한 서울시 도시근린공원 접근성 지표에 관한 연구”, 「한국조경학회지」, 24(3): 42-56.

Hur, M.S. and Chin, Y.K., 1996. “GIS - oriented Measurement Indices of Accessibility of the Neighborhood Park in Seoul”, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 24(3): 42-56. -

홍현미라, 2008. “사회복지시설의 공간접근성에 관한 실증연구 – 거리측정과 시간거리측정에 대한 비교분석”, 「사회복지연구」, 37: 35-62.

Hong, H.M.R., 2008. “An Empirical Study on the Spatial Accessibility of Social Service Agencies: Comparative Analysis of Distance and Space-time Measures”, Korean Journal of Social Welfare Studies, 37: 35-62. [ https://doi.org/10.16999/kasws.2008..37.35 ]

-

황병묵·고찬우·김정현·김채완·강완모, 2022. “보행 네트워크 분석을 통한 서웃기 공원 접근성 평가”, 「한국지적정보학회지」, 24(1): 154-167.

Hwang, B.M., Ko, C.W., Kim, J.H., Kim, C.W., and Kang, W.M., 2022. “Urban Park Accessibility Evaluation using Pedestrian Network Analysis in Seoul”, Journal of the Korean Cadastre Information Association, 24(1): 154-167. [ https://doi.org/10.46416/JKCIA.2022.04.24.1.154 ]

-

황해권·손용훈, 2024. ”보행접근성 분석에 기반한 근린공원의 공원서비스 평가”, 「한국조경학회지」, 52(1): 59-70.

Hwang, H.K. and Son, Y.H., 2024. “Evaluation of Park Service in Neighborhood Parks based on the Analysis of Walking Accessibility - Focused on Bundang-gu, Seongnam-si”, Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 52(1): 59-70. [ https://doi.org/10.9715/KILA.2023.52.1.059 ]

-

Berdejo-Espinola, V., Suarez-Castro, A., Amano, T., Fielding, K., Oh, R., and Fuller, R., 2021. “Urban Green Space Use during a Time of Stress: A Case Study during the COVID-19 Pandemic in Brisbane, Australia”, People and Nature, 3: 597-609.

[https://doi.org/10.1002/pan3.10218]

-

Cohen, P., Potchter, O., and Schnell, I., 2014. “The Impact of an Urban Park on Air Pollution and Noise Levels in the Mediterranean City of Tel-Aviv, Israel”, Environmetnal Pollution, 195: 73-83.

[https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.08.015]

-

Duong, A., Greet, J., Walsh, C., and Sammonds, M., 2018. “Managed Flooding Can Augment the Benefits of Natural Flooding for Native Wetland Vegetation”, Restoration Ecology, 27(1): 38-45.

[https://doi.org/10.1111/rec.12816]

-

Farber, S., Ritter, B., and Fu, L., 2016. “Space-time Mismatch between Transit Service and Observed Travel Patterns in the Wasatch Front, Utah: A Social Equity Perspective”, Travel Behaviour and Society, 4: 40-48.

[https://doi.org/10.1016/j.tbs.2016.01.001]

-

Grahn, P. and Stigsdotter, U., 2010. “The Relation between Perceived Sensory Dimensions of Urban Green Space and Stress Restoration”, Landscape and Urban Planning, 94(3-4): 264-275.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.10.012]

-

Hao, T., Zhao, Q., and Huang, J., 2023. “Optimization of Tree Locations to Reduce Human Heat Stress in an Urban Park”, Urban Forestry & Urban Greening, 86: 128017.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.128017]

-

Kim, D. and Jin, J., 2018. “Does Happiness Data Say Urban Parks Are Worth It?”, Landscape and Urban Planning, 178: 1-11.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.05.010]

-

Kujala, R. Weckstrom, C., Mladenovic, M.N., and Saramaki, J., 2018. “Travel Times and Transfers in Public Transport: Comprehensive Accessibility Analysis Based on Pareto-optimal Journeys, Computers”, Environment and Urban Systems, 67: 41-54.

[https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.08.012]

-

Lei, T.L. and Church, R.L., 2010. “Mapping Transit Based Access: Integrating GIS, Routes and Schedules”, International Journal of Geographical Information Science, 24(2): 283-304.

[https://doi.org/10.1080/13658810902835404]

-

Liu. B., Xu. Y., Guo. S., Yu. M., Lin. Z., and Yang, H., 2023. “Examining the Nonlinear Impacts of Origin-Destination Built Environment on Metro Ridership at Station-to-Station Level”, International Journal of Geo-Information, 12(2): 59.

[https://doi.org/10.3390/ijgi12020059]

-

Lopez, B., Kennedy, C., Field, C., and McPhearson, T., 2021. “Who Benefits from Urban Green Spaces during Times of Crisis? Perception and Use of Urban Green Spaces in New York City during the Covid-19 Pandemic”, Urban Forestry & Urban Greening, 65: 127354.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127354]

-

Lu, Y., Zhao, J., Wu, X., and Lo, S.M., 2021. “Escaping to Nature During a Pandemic: A Natural Experiment in Asian Cities During the COVID-19 Pandemic with Big Social Media Data”, Science of Total Environment, 777: 146092.

[https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146092]

- Makri, M.C. and Folkesson, C., 1999. “Accessibility Measures for Analyses of Land-Use and Travelling with Geographical Information Systems”, Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 6(1): 1-17.

-

Marques, P., Silva, A., Quaresma, Y., Manna, L., Neto, N., and Mazzoni, R., 2021. “Home Gardens Can be More Important than Other Urban Green Infrastructure for Mental Well-being during COVID-19 Pandemics”, Urban Forestry & Urban Greening, 64: 127268.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127268]

-

Rautio, N., Filatova, S., Lehtiniemi, H., and Miettunen, J., 2018. “Living Environment and Its Relationship to Depressive Mood: A Systematic Review”, International Journal of Social Psychiatry, 64(1): 92-103.

[https://doi.org/10.1177/0020764017744582]

- Rus, G., 2010. “Introduction to Cost-Benefit Analysis: Looking for Reasonable Shortcuts”, Edward Elgar Publishing Limited, UK: Cheltenham.

-

Talen, E., 2003. “Neighborhoods as Service Providers: A Methodology for Evaluating Pedestrian Access”, Environment and Planning B: Urban analytics and City Science, 30(2): 181-200.

[https://doi.org/10.1068/b12977]

-

Ugolini, F., Massetti, L., Pearlmutter, D., and Sanesi, G., 2021. “Usage of Urban Green Space and Related Feelings of Deprivation during the COVID-19 Lockdown: Lessons Learned from an Italian Case Study”, Land Use Policy, 105: 105437.

[https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105437]

-

Wang, X., Rodiek, S., Wu, Ch., Chen, Y., and Li, Y., 2016. “Stress Recovery and Restrorative Effects of Viewing Different Urban Park Scenes in Shanghai, China”, Urban Forestry & Urban Greening, 15: 112-122.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.12.003]

-

Yu, L., Zhao, P., Tang, J., Pang, L., and Gong, Z., 2023. “Social Inequality of Urban Park Use during the COVID-19 Pandemic”, Humanities and Social Sciences Communications, 10: 423.

[https://doi.org/10.1057/s41599-023-01918-1]

-

Zhao, H., Mailloux, B., Cook, E., and Culligan, P., 2023. “Changes of Urban Park Usage as a Response to the COVID-10 Global Pandemic”, Scientific Reports, 13: 19324.

[https://doi.org/10.1038/s41598-023-46745-1]

-

서울열린데이터광장, “서울시 주요관광지점 입장객(박물관 및 전시관 등) 통계”, 2023.11.12. 읽음. https://data.seoul.go.kr/dataList/10653/C/2/datasetView.do

Seoul Open Data Plaza Website, “Statistics on Visitors to Major Tourist Attractions in Seoul (Museums, Exhibition Halls, etc.)”, Accessed November 12, 2023. https://data.seoul.go.kr/dataList/10653/C/2/datasetView.do -

서울시미래한강본부, “한강공원 이용현황”, 2023.11.12. 읽음. https://hangang.seoul.go.kr/www/utztnStats/utztnStats.do?mid=622

Seoul Metropolitan Government of Hangang Park Website, “Hangang Park Usage Status”, Accessed November 12, 2023. https://hangang.seoul.go.kr/www/utztnStats/utztnStats.do?mid=622