외국인 밀집지역 거주민의 범죄 두려움 차이에 관한 연구 : 내·외국인 간 및 지역 간 비교를 중심으로

Abstract

This study examines the increasing “fear of crime” among residents in ethnic enclaves and investigates the fear levels of native Koreans and foreigners through surveys and in-depth interviews. The results show that Koreans perceive a higher severity and likelihood of crime compared with foreigners and exhibit greater fear across all crime types, particularly crimes occurring outside the home and those committed by strangers, including foreigners. The analysis also reveals regional differences in fear levels, with variations noted between residential areas in metropolitan regions and the old downtowns of local cities, as well as between metropolitan and central rural areas. These findings suggest that the primary goal of ethnic enclaves should be to reduce the fear of crime among native Koreans, and that policies should be tailored differently for ethnic enclaves in metropolitan versus non-metropolitan areas.

Keywords:

Ethnic Enclaves, Fear of Crime, Foreigners, Medium-sized Cities, Non-parametric Approach키워드:

외국인 밀집지역, 범죄 두려움, 외국인, 지방 중소도시, 비모수 검정Ⅰ. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

국내 체류 외국인은 코로나19 시기에 2021년 1,956,781명으로 감소하였다가 2023년 2,507,584명으로 다시 증가하여, 우리나라 전체 인구의 4.89%를 차지하는 규모로 성장하였다.1) 국내 체류외국인의 증가는 외국인 밀집지역이 전국적으로 확산되는 데 영향을 미쳤다. 매년 행정안전부는 외국인 주민 1만 명 이상 또는 인구 대비 5% 이상 거주하는 곳을 외국인 주민 집중거주지역으로 분류하고 있는데, 이러한 지역은 2018년 82개소에서 2022년 97개소로 증가하였으며, 경북, 경남, 충남과 같은 비수도권을 중심으로 확대되었다.

외국인 밀집지역의 형성은 낙후된 지역경제를 활성화시키고, 인구 증가를 가져오는 등 도시 활력 측면에서 긍정적인 효과가 있으나(Lee and Martinez, 2002; Velez, 2009; 임보영 외, 2023), 외국인 밀집지역 형성에 따른 부정적 영향력에 대해 사회적 관심이 쏠려있는 것이 현실이다. 외국인 밀집지역은 서로 다른 문화가 충돌하는 곳으로 긴장감, 물리적·사회적 무질서도, 집단 간 갈등, 범죄 등이 증가할 가능성이 높다(Skogan, 1986; Brief et al., 2005; Sigfusdottir et al., 2012; 김경준·이윤석, 2022). 특히, 외국인 밀집지역의 범죄 두려움 증가는 우리 사회가 해결해야 할 중요한 문제 중 하나이다(김동현·곽대경, 2024). ‘범죄 두려움’은 일부 개인에게 실제 범죄 발생보다 더 큰 심리적 고통을 주는 요인으로 작용하며(Schweitzer et al., 1999), 삶과 정신 건강에 악영향을 미친다(허선영·문태헌, 2011).

이에 따라 2000년대 후반부터 외국인 밀집지역 거주자들의 범죄 두려움 수준을 파악하고, 범죄 두려움 영향 요인을 분석하는 국내 연구들이 증가하기 시작하였다. 대부분의 선행연구들은 수도권의 외국인 밀집지역을 대상으로, 내국인의 범죄 두려움에 대한 실증 분석을 통해 성별, 연령과 같은 개인적 특성(이혜진·조윤오, 2022), 지역 내 무질서도(노성훈, 2013; 류철운·장경은, 2024), 외국인 비율(노성훈·조준택, 2014; 강수진·서원석, 2018) 등과 같은 지역 특성이 범죄 두려움에 유의미한 영향을 미치고 있음을 밝혔다.

그러나 기존 연구들은 수도권 외국인 밀집지역을 대상으로 연구를 진행해 왔기에 최근 증가하고 있는 비수도권 외국인 밀집지역의 범죄 두려움 수준을 파악하는 데 한계가 있다. 또한, 국내 장기체류 외국인이 2023년 기준 1,881,921명으로 전년 대비 14.8% 증가하고 있기에 내국인뿐만 아니라 외국인도 지역 사회의 중요한 주체로서 관심의 대상이 되어야 하며, 정책 수혜자로서 연구를 진행할 필요가 있다.

한편, 중앙정부는 외국인 밀집지역 거주민들의 범죄 두려움 저감을 위한 정책을 추진해 왔다. 대표적으로 행정안전부는 외국인 밀집지역에 커뮤니티센터와 같은 편의시설 조성, 방범용 CCTV 설치 등 생활환경 개선을 위한 사업을, 법무부는 중앙부처, 지자체, 유관기관 등과의 협업을 기반으로 범죄 기회를 제공하는 환경적 요인을 제거 또는 개선하고 있으며, 경찰청은 지역의 범죄예방을 위하여 외사안전구역을 지정하여 치안활동 강화, 방범 시설물 설치 및 개선을 하고 있다. 이와 같은 지원 사업을 통해 외국인 밀집지역의 환경이 일부 개선되고 있으나, 사업 내용이 획일적이고(우양호, 2013), 지역 수준에서 범죄 두려움과 관련된 현안들이 면밀하게 분석되지 못한 채 진행되어 범죄예방 효과가 떨어지는 문제가 발생하고 있다.

이에 본 연구는 수도권뿐만 아니라 비수도권 외국인 밀집지역의 대표 사례를 중심으로 범죄 두려움에 대한 실태를 파악하고자 하였다. 이를 위해 설문조사 자료를 활용하여, ‘지역 간’, ‘내·외국인 간’ 범죄 두려움 수준에 대한 비교 분석을 수행하였다. 이와 같은 분석 결과는 범죄 두려움 완화를 위한 외국인 밀집지역 정책수립의 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 이어지는 2장은 범죄두려움 영향 요인에 대한 문헌 고찰을 진행하였고, 3장은 분석의 틀을, 4장은 실증분석 결과를 제시하였다. 마지막 5장에서는 본연구의 결론 및 정책적 시사점을 정리하였다.

Ⅱ. 문헌고찰

1. 외국인 밀집지역 거주민들의 범죄 두려움에 대한 선행연구

최근 한국 사회에서 주목할 만한 점은 외국인 인구의 빠른 유입으로 인해 범죄 두려움 수준이 높아질 수 있다는 것이다. 근린환경 내 다양한 인종 및 민족 집단의 규모가 커지거나 줄어드는 변동이 발생할 경우, 민족 이질성 증가로 인한 긴장 및 갈등 상황이 발생하고, 공동체 의식과 비공식적인 통제를 약화시키며(Sigfusdottir et al., 2012), 한정된 자원을 두고 경쟁하는 과정에서 외국인에 대한 배타적인 태도 강화, 범죄율 및 범죄 두려움 증가 등의 문제를 야기한다(Skogan, 1986; Brief et al., 2005; 김경준·이윤석, 2022).

국내 외국인 밀집지역의 범죄 두려움에 대한 논의는 수도권 거주 원주민들을 중심으로 전개되어 왔다. 이선화(2008)는 심층 인터뷰를 통해 외국인 유입에 따른 안산 원곡동 한국인 원주민들의 두려움 수준을 파악하였다. 원주민들은 외국인들이 가지고 있는 익명성, 불안정한 신분, 경제적 취약성으로 인해 범죄 두려움을 느끼는 것으로 나타났다. 물론 이러한 두려움은 내외국인 간의 빈번한 접촉을 통해 완화되는 경향을 보였다. 마찬가지로 서울 가리봉동·대림동의 거주 원주민들은 이주민과 범죄와의 관련성을 높게 인지하고, 밤늦게 귀가나 산책할 때 두려움을 느끼는 것으로 분석되었다(박신영 외, 2012).

더 나아가 노성훈(2013)은 범죄에 대한 감정적 반응인 ‘범죄 두려움(fear of crime)’과 범죄 유형별 발생 위험성을 의미하는 ‘범죄위험 인식(perceived risk of crime)’을 구분하여 외국인 증가와 범죄 두려움 간의 관계를 규명하였다. 그 결과, 근린에 거주하는 외국인 비율이 높다는 인식(외국인 근접성)은 내국인의 범죄 두려움에 통계적으로 유의미한 영향력이 없었으나, 범죄 발생 위험성에 대한 인식은 높아지는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 거주민의 범죄 두려움을 측정할 때, 범죄 두려움이라는 감정과 범죄 발생 위험성이라는 인식을 구분해야 함을 시사한다.

이상의 연구들에서 외국인 밀집지역 거주 원주민(한국인)의 유의미한 범죄 두려움 변화는 확인하였으나, 외국인들이 느끼는 범죄 두려움에 대한 논의는 미흡했다. 거주환경이 비슷하면 범죄두려움을 느끼게 하는 인지 심리적 기제는 외국인이나 내국인 상관없이 동일하게 작동하기 때문에(류철운·장경은, 2024) 외국인이 체감하는 범죄 두려움 수준에 대한 분석 역시 필요하다. 이러한 측면에서 김지선 외(2019)의 연구는 연구 대상을 서울, 경기, 경남, 충남 18개 읍면동으로 확장하고, 내국인뿐만 아니라 외국인들의 범죄 두려움 수준과 영향요인을 분석했다는 데 기존 연구들과 차별성이 있다. 내국인 주민은 외국인 주민에 비해 동네가 범죄로부터 안전하지 않다고 인식하고 있었으며, 동네에서 밤늦게 골목길을 보행하는 것에 대해 두려움을 더 많이 느끼는 것으로 나타났다.

내외국인 거주민들의 범죄 두려움 및 범죄 안전 등에 대한 인식차이는 개인적인 특성의 영향을 받는다. 범죄 두려움에 영향을 미치는 개인 특성 변수로는 연령, 성별, 인종, 소득, 교육수준, 거주지, 혼인 상태, 라이프스타일, 주택 점유 형태, 사회 계층, 범죄 피해에 대한 개인의 직간접적인 경험, 범죄 피해에 대한 인지된 위험도 등이 있다(Braungart et al., 1980; Garofalo, 1981; Toseland, 1982; Donnelly, 1989; LaGrange and Ferraro, 1989; Scarborough et al., 2010). 서울 시민을 대상으로 범죄두려움 영향 요인을 분석한 결과, 연령, 성별, 혼인 여부와 같은 개인적 특성은 범죄 두려움에 유의미한 영향을 미치고 있었다(박종훈 외, 2018). 체류 외국인의 경우에는 성별이 남성일수록, 한국어 능력이 높을수록 범죄 두려움이 낮아지는 반면, 국내 거주기간이 높아질수록, 불법체류 단속에 따른 처우 인지 수준이 높을수록 범죄 두려움이 커지는 것으로 나타났다(이혜진·조윤오, 2022).

한편, 범죄는 개개인의 특성에 영향을 받기도 하지만 장소 즉, 커뮤니티에 기반한 현상(Community-Based phenomena)이므로 (Donnelly, 1989) 범죄와 공간 환경 간의 관계에 집중해야 한다는 주장이 제기되었다. 이러한 주장은 Brantingham and Brantingham(1981)이 제시한 환경 범죄학(Environmental criminology)이 등장하면서 탄력을 받기 시작하였다. 물리환경 측면에서는 고층 고밀의 건축물이 많고, 쓰레기가 쌓여 있으며, 방치된 주택들이 모여 있는 환경일수록 지역의 영역성이 약화되어 거주민들의 범죄 두려움이 높아진다(Skogan, 1986; Wilson and Kelling, 1982). 반면, 주거, 상업, 여가 등 다양한 토지 이용으로 구성된 근린 환경일수록 유동인구를 유발하여 비공식적 감시를 확보하는 데 도움을 준다(Jacobs, 1961). 또한, 펜스, 울타리, 메일박스 등과 같이 근린환경 내에 영역성과 감시를 확보할 수 있는 요소가 있을수록 거주민들의 범죄 두려움이 낮아지는 것으로 나타났다(Newman, 1972).

국내 연구에서도 지역의 환경 특성은 거주민들의 범죄 두려움에 유의미한 영향을 미치고 있는 것으로 확인되었다. 밤거리 위험도 인식, 지역의 외국인 비율, 지역의 이혼율(박종훈 외, 2018). 대도시 거주 여부(황의갑, 2009; 김지선 외, 2019), 지역의 무질서도(노성훈·조준택, 2014; 강수진·서원석, 2016; 김동록·이상훈, 2023)와 같은 변수는 내외국인의 범죄 두려움에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

2. 연구의 차별성

선행연구를 종합한 결과, 외국인 밀집지역 거주민의 범죄 두려움은 연령, 성별, 혼인 여부, 교육 수준 등과 같은 개인의 특성에 영향을 받고 있으며, 거주 환경의 무질서도, 외국인 비율 등의 지역 환경 특성 역시 거주민들의 범죄 두려움에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 몇몇 연구를 통해 외국인 밀집지역 거주 내국인과 외국인의 범죄 두려움 수준에는 차이가 있고, 내국인의 경우 외국인보다 골목길과 같은 특정 공간에서 범죄 두려움을 더 크게 느낀다는 점을 확인할 수 있었다.

그러나 선행연구는 다음과 같은 한계점을 가지고 있다. 첫째, 범죄 두려움과 범죄 두려움을 유발하는 인식은 개념적으로 구별되어야 하나(이경훈, 1998), 대부분의 선행연구들에서 이를 구분하지 않고, 감정적 반응인 범죄 두려움에만 집중해 왔다. 범죄 두려움이라는 감정적 반응은 범죄에 대해 두려워할 만한 상황인지 아닌지에 대한 개인의 주관적인 판단(이경훈, 1998), 그리고 범죄와 관련된 환경에서 인지된 단서들에 의해 유발된다(Garofalo, 1981). 따라서 외국인 밀집지역 거주 내외국인의 범죄 두려움을 보다 명확하게 이해하기 위해서 범죄 피해 위험성, 범죄 피해 심각성, 지역 사회에 대한 인식 파악도 같이 이루어질 필요가 있다.

둘째, 수도권뿐만 아니라 지방 도시 거주 내외국인의 범죄두려움에 대한 면밀한 분석이 필요하다. 기존 연구에서는 이주노동자들이 대거 집중되었던 수도권 지역을 중심으로, 한국인 내국인들의 범죄 두려움을 파악하는 데 집중해 왔다. 최근 외국인 밀집지역이 비수도권 지역으로 확산되고 있기에, 연구의 공간적 범위를 비수도권 내 외국인 밀집지역으로 확대하고, 이 지역 거주 내외국인들의 인지적인 측면(범죄위험에 대한 평가, 범죄피해 가능성에 대한 평가)과 정서적인 측면(범죄 두려움)(김지선 외, 2019)을 살펴볼 필요가 있다.

셋째, 근린 환경보다 더 미시적 공간 단위에서 범죄 두려움에 대한 분석이 필요하다. 외국인의 유입은 근린 환경의 변화를 가져오며, 특히 상권의 변화, 노동 현장의 취직 여건 변화(이선화, 2008), 주택 구조, 주택 가격 변화(박신영 외, 2012)에 지대한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 근린 환경 내에서도 내외국인들이 빈번하게 접촉하는 생활 공간 단위에서 이들이 느끼는 범죄 두려움을 파악한다면, 범죄 두려움 완화에 더욱더 실효적인 근거 자료를 제시할 수 있을 것으로 보여진다.

이에 본 연구는 수도권뿐만 아니라 중소도시 외국인 밀집지역을 연구의 공간적 범위로 설정하고, 내외국인이 일상생활을 영위하는 주요 장소를 주거공간, 소비공간, 여가공간(이혜경, 2012), 업무/노동공간, 공공 및 가로공간으로 구분하여, 각 공간에서의 내외국인의 범죄 관련 인식, 범죄 두려움 수준을 비교 분석하고자 하였다. 또한, 범죄 두려움 관련 변수의 지역 간 비교 분석을 통해 범죄 두려움 완화를 위한 지역 정책 수립 시 고려해야 할 사항들을 도출하고자 하였다.

Ⅲ. 분석의 틀

1. 연구 대상지 개요

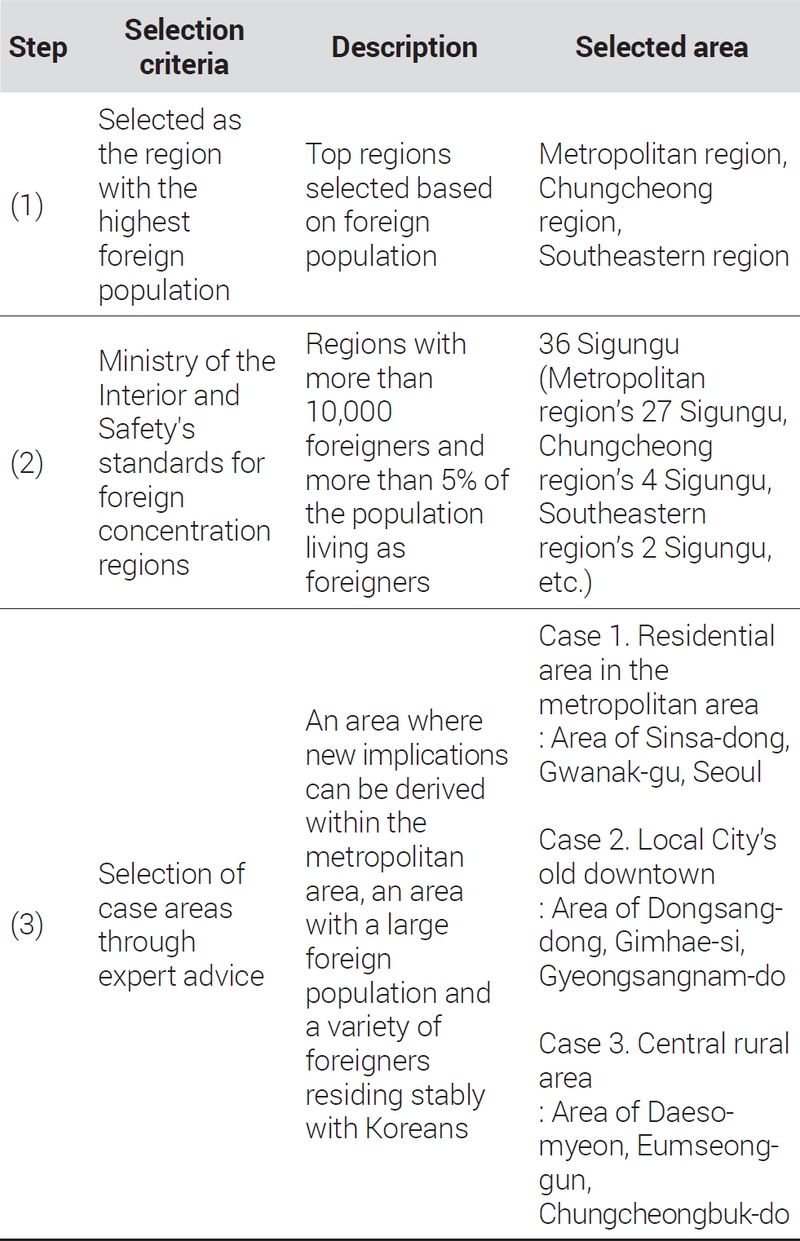

본 연구는 외국인 밀집지역 심층분석 대상 지역을 선정하고, 이 지역에 거주하는 내외국인들의 개인적 특성과 범죄 두려움 수준을 파악하고자 하였다. 연구 대상지 선정을 위한 3단계 분석 과정은 다음과 같다(Table 1).

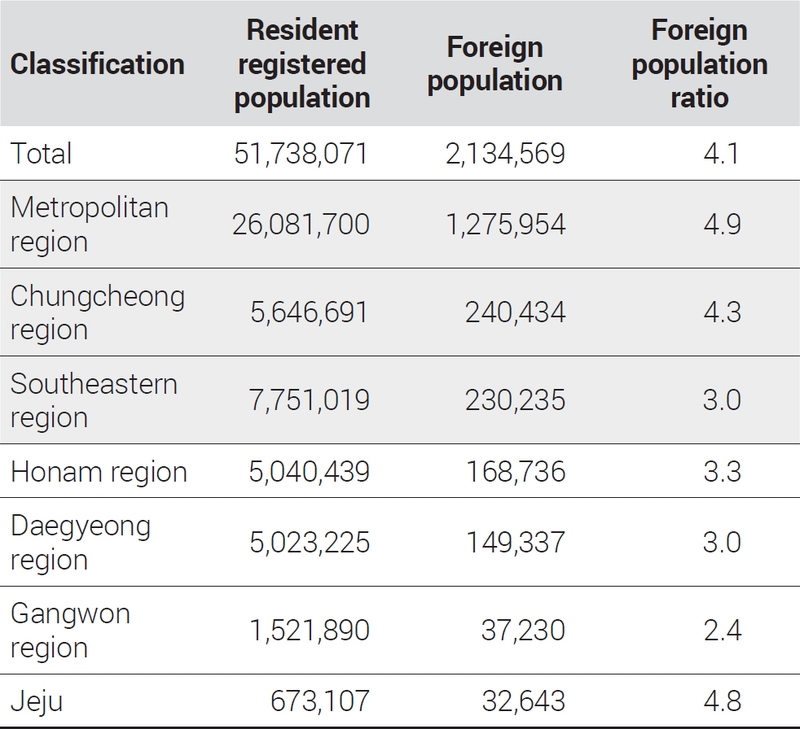

먼저, 1단계에서는 외국인 인구 상위 광역 권역을 도출하는 과정을 진행하였다(Table 2). 외국인 밀집지역에 대한 기존의 연구는 대부분 수도권 내에서 한국계 중국인들이 밀집된 지역을 중심으로 진행되어 왔다. 2021년 지자체 주민등록기준 한국에 거주하는 외국인은 1,093,891명으로 한국계 중국인이 253,533명, 중국인이 170,852명으로 가장 높은 비중을 차지했다. 그러나 전체 외국인에서 한국계 중국인이 차지하는 비중은 2017년 27.2%에서 2021년 23.2%로, 중국인이 차지하는 비중은 2017년 17.8%에서 15.6%로 감소하였다. 반면, 베트남 국적 외국인이 차지하는 비중은 2017년 12.9%에서 2021년 16.4%로 증가하였으며, 우즈베키스탄, 캄보디아, 필리핀, 네팔 등의 국적 외국인 비중은 지속적으로 유지되고 있어 다양한 국적의 외국인들이 거주하는 지역에 대한 연구의 필요성이 증가하고 있다. 이에 따라 본 연구에서는 기존의 연구에서 많이 다뤄진 한국계 중국인이 밀집한 수도권 1개 시군구와 다양한 국적의 외국인들이 비중이 높은 지방 권역 2개 시군구를 연구 대상지로 선정하고자 하였다.

외국인들은 특정 시군구에서 의식주를 해결하기보다는 생필품, 본국 물건 등을 구입하고, 종교 활동, 정보 교류 등을 위해 인접 지역으로 이동하는 모습을 보인다(이혜경, 2012). 대다수 외국인들의 한국 유입 목표가 경제적 활동인 것을 감안할 때, 노동시장을 공유하고 있는 광역경제 권역을 외국인들의 생활 활동 반경으로 보았다. 전국을 광역경제권에 따라 구분하면 수도권(서울, 인천, 경기), 충청권(대전, 충북, 충남), 호남권(광주, 전북, 전남), 대경권(대구, 경북), 동남권(부산, 울산, 경남), 강원권, 제주권으로 구분할 수 있다.

이 중에서도 외국인 인구 규모가 큰 수도권, 충청권, 동남권의 시군구 각 1개소를 연구 대상 지역으로 선정하고자 하였다.

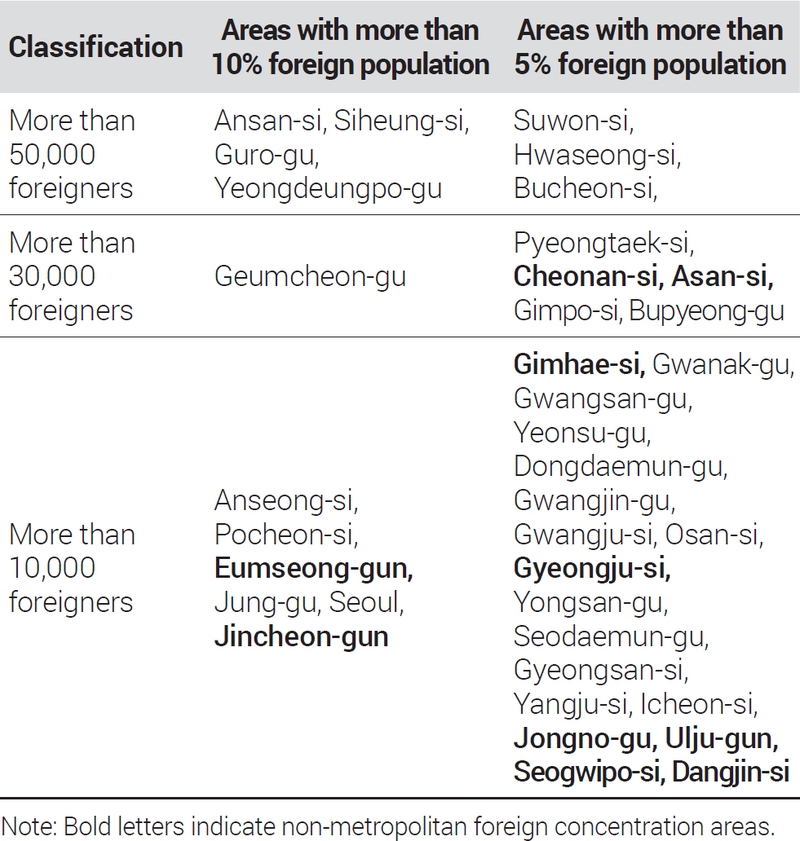

2단계는 행정안전부의 지방자치단체 외국인 주민 현황 자료2)와 외국인 주민 집중거주지역 기준을 활용하여 수도권, 충청권, 동남권 내 외국인 밀집지역을 선별하는 과정을 진행하였다(Table 3). 행정안전부 외국인 주민 집중거주지역 선별 기준을 활용하여 외국인 수 1만 명 이상이 거주하고, 인구 대비 외국인 비율이 5% 이상 거주하는 시군구로, 충청권 음성군, 진천군, 천안시, 아산시 4곳, 동남권에는 김해시, 울주군 2곳이 포함되었다. 서귀포시와 경주시, 경산시를 제외한 나머지 27곳은 수도권 내 시군구로 확인되었다.

3단계에서는 외국인 밀집지역 후보군 중에서 심층분석 대상지 3개소를 선정하였다. 본 연구는 대상지 선정을 위해 CPO(Crime Prevention Officer), 도시학, 건축학 전문가 자문회의 및 심층 인터뷰3)를 진행하였고, 수도권 27개 시군구와 충청권의 4개 시군구, 동남권의 2개 시군구 중에서 외국인 정책 관련하여 새로운 시사점을 도출할 수 있으며, 지역 간 차별성이 두드러지는 지역을 선정하고자 하였다(Table 4).

첫 번째 대상지는 수도권 주거지역인 서울 관악구 신사동 일원(이하, 수도권 주거지)이다. 기존 연구들에서는 수도권 내 외국인 밀집지역으로 가리봉동, 대림동과 같은 상업 지역을 연구의 공간적 범위로 설정하고 있다. 가리봉동은 구로공단 노동자들의 저렴한 숙소가 위치해 있는 곳으로 1992년 한중수교 이후 한국계 외국인이 이주하여 외국인 밀집지역을 형성하였다. 가리봉동이 2000년대 초에 균형발전촉진지구로 지정됨에 따라 주택 임대료가 저렴하고, 교통 접근성이 뛰어난 지역인 대림2동으로 이주하게 되었다.4) 가리봉동과 대림2동이 산업단지 및 상업지구의 배후 주거지로서의 역할을 수행했다면, 최근에는 관악구 신사동 일대가 외국인 주거지역으로 조명받고 있다. 관악구 신사동은 기존의 일자리 중심의 집거지와 달리 주거 기능 중심으로 외국인의 집거지가 형성되어 있으며, 저렴한 주택가격, 우수한 교통 접근성, 어메니티 등으로 지역 내에서 장기거주를 원하는 외국인들이 증가하고 있다.

두 번째 대상지는 농어촌 중심지인 충북 음성군 대소면 일원(이하, 농어촌 중심지)이다. 충북 음성군은 수도권을 제외한 외국인 집중거주지역 중 외국인 비율이 14.7%(14,795명)로 가장 높은 시군구이다. 충북 음성군의 인구는 2015년 이후로 2021년까지 4.199명(4.3%)이 감소하였으나, 같은 시기 외국인 인구는 3,288명(28.5%) 증가한 것으로 나타났다. 총인구 규모가 감소하는 한편, 증가하는 외국인 인구는 지역의 활력을 창출하는 경제활동인구로서 주목받고 있다. 실제로 음성군 내 산업단지를 중심으로 외국인들의 분포가 급격하게 증가하고 있으며, 특히 대소면에는 약 4,369명의 외국인이 거주하는 것으로 나타났다.

세 번째 대상지는 지방 원도심인 경남 김해시 동상동 일원이(이하, 지방 원도심)다. 경남 김해시(29,488명, 5.4%)는 수도권 이외의 지역 중 천안시(34,908명, 5.1%)와 아산시(32,809명, 9.4%) 다음으로 많은 외국인이 거주하고 있는 지역이다. 김해시는 수도권을 제외하면 가장 많은 우즈베키스탄인(2,500명, 전체 주한 우즈베키스탄 인구 대비 4.17%)이 거주하고 있어서 중국계 한국인과 동남아 인구가 대다수를 차지하는 다른 지역과 외국인 구성상에 차이를 보인다. 특히, 2021년 기준 다문화·외국인가구 통계에 따르면, 전체 가구의 1.9%가 다문화가정으로 약 2,000여 명의 다문화 2세대가 거주하는 것으로 나타났다. 또한, 다문화 가구 중 주택 소유 가구는 1,884 가구로 국내에서는 김해시가 가장 많은 것으로 나타났다.5)

김해시의 대표적인 외국인 밀집지역은 동상동이다. 외국인이 김해시에 유입이 되기 시작한 초기에는 면에 위치한 공장과 인접한 곳에 외국인 주거지를 형성하기 시작하였으나, 시간이 지남에 따라 외국인들은 더 나은 거주 환경을 원하게 되었다. 동상동 일원의 원도심은 내국인이 유출되는 대표 지역이지만, 외국인들에게는 저렴한 주택을 구할 수 있고, 금융시설, 복지시설, 종교시설, 상업시설 등 각종 생활 기반 시설이 집중되어 있어 활동의 중심지로 발전하였다(노지현·구동회, 2016).

2. 변수의 구성 및 기초통계 분석

수도권 주거지, 농어촌 중심지, 지방 원도심 외국인 밀집지역 거주 내국인과 외국인을 대상으로 온라인 설문조사(내국인 대상)와 일대일 심층면접(외국인 대상) 방식으로 설문조사를 진행하였다. 총 표본 수는 515명으로 내국인 298명, 외국인 217명이다. 구체적으로 수도권 주거지 거주 내국인 130명, 외국인 763명, 지방원도심 거주 내국인 92명, 외국인 70명, 농어촌 중심지 거주 내국인 76명, 외국인 71명이 설문조사에 참여하였다. 내국인 대상 온라인 설문조사는 2023년 9월 22일부터 10월 14일, 외국인 대상 일대일 면접 설문조사는 9월 25일부터 10월 9일까지 진행하였다.

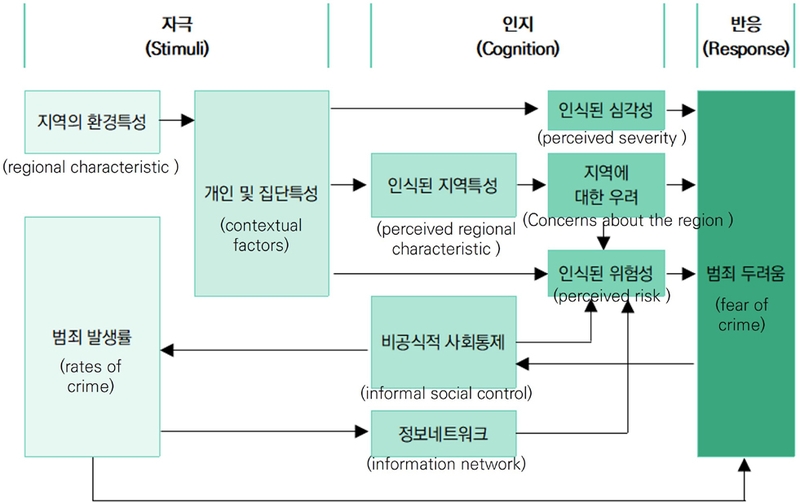

범죄 두려움이라는 감정적 반응은 지역의 환경특성, 개인 및 집단 특성, 범죄에 대한 인식 등의 요인들에 영향을 받는다. 본연구에서는 자극(Stimuli)-인지(Congnition)-반응(Response)로 이어지는 범죄 두려움과 환경 특성 간의 이론적 모델(이경훈, 1998)을 토대로 외국인 밀집지역에서 내외국인의 범죄 두려움 관련 설문조사 틀을 구성하였다(Figure 1).

A theoretical model of the relationship between fear of crime and environmental characteristics (Lee, 1998)

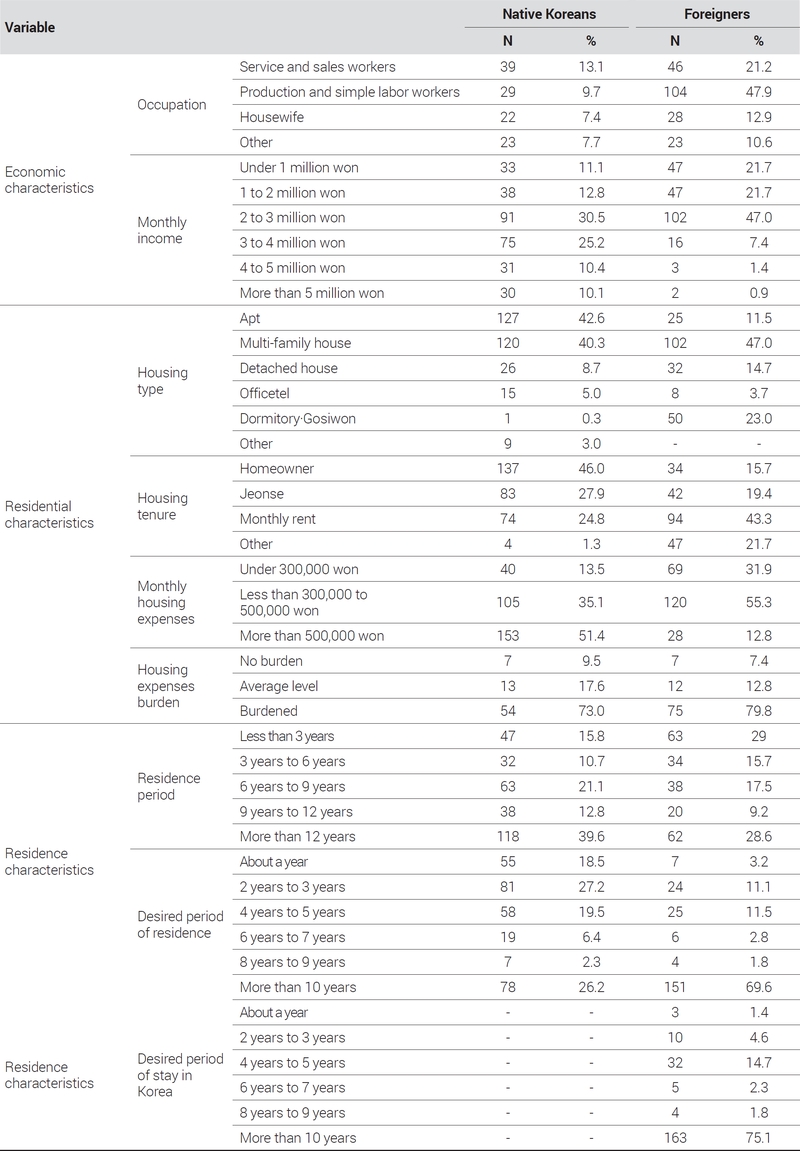

먼저, 자극에 해당되는 응답자 개인 특성으로 개인의 성별, 연령, 혼인 상태, 출신 국가, 학력, 종교, 사회적 계층과 같은 ‘인구사회학적 특성’을 조사하였다. 또한, 직업과 월 평균 소득 수준으로 구성된 ‘경제적 특성’, 주택 유형, 주택 점유 형태, 월 주거비, 주거비 부담 정도로 구성된 응답자의 거주 ‘주택 특성’과 지역 거주 기간, 현 거주지 거주 희망 기간, 한국 체류 희망 기간과 같은 ‘거주 특성’도 설문조사하였다(Table 5). 이와 같은 개인 특성은 모두 객관식 문항으로 답하게 하였다.

개인의 범죄 두려움이라는 감정과 범죄 관련 인식인 인지적인 평가는 서로 구분되는 개념이다(이경훈, 1998; 김지선 외, 2019). 인지적 평가는 인식된 지역특성, 범죄 피해 심각성, 범죄 피해 위험성, 지역에 대한 우려, 다른 사람 및 개인의 안전에 대한 평가 등으로 이루어질 수 있다(이경훈, 1998; 김지선 외, 2019). 본 연구는 환경특성과 범죄 두려움 간의 모델(이경훈, 1998)에서 제시된 ‘인식된 지역 특성’, ‘범죄 피해의 심각성’, ‘범죄 피해 위험성’을 중심으로 인지적 평가를 진행하였다. 구체적인 설문항목은 다음과 같다. 인식된 지역 특성은 거주 생활 공간이 얼마나 쾌적한지에 대한 질의를 통해 이루어졌다. 생활공간은 현재 살고 있는 집 또는 숙소와 주변 외부공간인 ‘주거공간’, 시장, 마트, 식료품점, 옷가게, 음식점 등 상업시설 및 주변 외부공간인 ‘소비공간’, 가까운 사람들과 함께 취미활동을 하거나 이야기를 나누며 쉴 수 있는 ‘여가공간’, 공장, 농장 또는 사무실 등 ‘노동/업무공간’, 공원, 광장, 도로, 골목길 등의 ‘공공 및 가로 공간’으로 구분하였다.6) 추가적으로 응답자마다 떠올리는 생활공간별 이미지가 다를 수 있기에, 외국인 밀집지역 내 공간별 대표 이미지들을 제공하여 모두 같은 이미지를 보고 설문조사에 응할 수 있도록 하였다.

범죄 피해의 심각도 및 위험성에 대한 평가는 김지선 외(2019)에서 제시한 범죄 관련 인지적 평가 항목에 기반하여 진행하였다. 우리나라 전체/동네에서의 범죄 심각도는 어떠한지(인지적 심각성), 우리나라 전체/동네에서 자신이 범죄 피해를 입을 가능성이 얼마나 되는지(인식된 위험성)를 1~5점 척도를 활용하여 주관적으로 평가하도록 하였다.

마지막으로 개인의 감정적 반응인 범죄 두려움을 측정하기 위해, 응답자에게 ‘범죄피해를 당할까 봐 평소에 얼마나 두려운지’를 범죄 유형별로, 생활공간별로 평가하도록 하였다. 범죄 유형별 두려움은 통계청·한국형사정책연구원의 「국민생활안전실태조사」와 한국형사정책연구원의 「범죄유형별 심각성 평가조사」를 참고하여 주거침입, 강도, 절도, 폭력, 성폭행 범죄 피해에 대한 두려움으로 구분하였다. 또한, 외국인 밀집지역 거주민들이 외국인에 의한 범죄 피해 두려움을 얼마나 느끼고 있는지에 대한 평가도 진행하였다.

내외국인 응답자의 인구사회학적 특성을 살펴보면, 내국인은 여성이 62.4%(186명), 외국인은 남성이 52.5%(114명)로 응답 비율이 높게 나타났다. 내국인 응답자는 30대가 37.6%, 20대가 24.8%로 순으로 높은 비중을 차지하고 있었고, 외국인은 30대가 29.5%, 40대가 27.2%로 높은 비중을 차지하였다. 내국인 응답자의 53%가 미혼, 40.9%가 기혼으로 미혼 비율이 높은 반면, 외국인 응답자의 경우 60.4%가 기혼자로 이 중에서 한국에서 배우자와 함께 거주하는 사람은 48.8%인 것으로 확인되었다. 외국인 기혼자 중에서 절반에 가까운 사람들이 한국에서 가족과 함께 살고 있다는 점은 단기체류 목적보다는 장기체류 목적으로 국내에 유입되었을 가능성이 높다는 것을 의미한다. 실제로 법무부 연도별 장단기 체류외국인 현황자료에 따르면, 2019년 장기체류 외국인은 1,731,803명에서 2023년 1,881,921명으로 증가하였고, 같은 시기 단기 체류외국인은 792,856명에서 625,663명으로 감소하였다.

외국인 응답자의 출신 국가는 중국이 38.71%로 가장 많았고, 베트남 15.67%, 우즈베키스탄 15.21% 순으로 높게 나타났다. 최근 5년간(2019~2023년) 법무부 연도별 주요 국적별 외국인 현황 자료에서도 중국인, 베트남인, 태국인, 미국인, 우즈베키스탄인 순으로 국내 거주 비율이 높은 것으로 확인되었다. 학력 수준은 내국인 응답자와 외국인 응답자 간의 차이를 보였는데, 내국인의 경우 대학교 재학/졸업 수준의 학력을 가진 사람이 59.1%로 가장 높은 비중을 차지하였으나, 외국인의 경우 고등학교 졸업학력을 가진 응답자가 42.9%로 높은 비중을 차지하여 상대적으로 외국인의 학력 수준이 내국인보다는 낮은 것으로 나타났다. 내국인 응답자의 종교는 무교 63.4%, 기독교 19.8%, 불교 11.7%, 외국인은 무교 74.7%, 이슬람교 10.1%, 불교 8.8% 순으로 높게 나타났다.

개인이 주관적 사회 계층을 낮게 인식하거나, 이러한 인식이 개선되지 않을 경우, 정신적, 신체적 건강에 부정적 영향을 미쳐 궁극적으로는 삶의 질이 저하된다(박재규, 2013). 내외국인을 대상으로 한국 사회에서 자신의 사회 계층이 어느 정도인지 질의한 결과, 내국인의 경우 중간 수준이라고 응답한 사람이 52.%로 가장 많았으나, 외국인의 경우 한국에서의 본인의 사회적 계층이 낮다고 인지하는 사람이 73.7%로 나타나 한국 사회에서 외국인이 느끼는 상대적 박탈감 수준이 높다는 점을 확인할 수 있었다.

내외국인의 경제적 특성은 다음과 같다. 내국인 응답자는 사무직 43.6%, 외국인은 생산직/노무직이 47.9%로 내외국인의 직종에 차이가 있는 것으로 나타났다. 월평균 소득 수준은 내국인과 외국인 동일하게 200~300만 원 미만 구간에서 각각 30.5%, 47%로 가장 놓은 응답률을 보였으나, 외국인의 월평균 소득이 100만원 미만, 100~200만 원 미만 구간에 각각 21.7% 분포하고 있어 상대적으로 내국인에 비해 경제적 수준이 낮았다.

내외국인의 거주 주택 특성은 거주 주택 유형, 주택 점유 형태, 월 주거비, 주거비 부담 정도를 통해 확인하였다. 주택 점유 형태의 경우, 내국인은 아파트 42.6%, 다세대·다가구 주택 40.3% 거주 비율이 높지만, 외국인은 다세대·다가구 주택 47%, 기숙사·고시원 23%로 상대적으로 정주 여건이 열악한 주택 유형에서 거주하는 비율이 높았다. 주택 점유 형태로는 내국인이 자가 46%, 전세 27.9%, 월세 24.8% 순으로 나타났으나, 외국인의 경우, 월세가 43.3%, 기타 계약 형태가 21.7%, 전세 19.4%로 나타났다. 내국인의 월 주거비는 50만 원 이상이 51.4%, 외국인의 월 주거비는 30만 원 이상 50만 원 미만이 55.3%로 많았으며, 내외국인 모두 월 주거비가 부담된다는 의견이 각각 73%, 79.8%로 지배적이었다.

응답자의 거주기간은 내국인 39.6%가 12년 이상 거주자로 심층분석 대상지에서 장기 거주하는 형태를 보였다. 외국인의 경우, 3년 미만이 29%, 12년 이상이 28.6%로 단기체류 외국인과 장기체류 외국인이 유사한 비율로 높게 나타났다. 외국인들의 장기체류 현상이 두드러짐에 따라, 현 거주지에 대한 선호도와 장기정착 유무를 확인하기 위해 현 거주지 거주 희망 기간을 조사하였다. 내국인의 경우, 향후 2~3년 정도 거주하겠다고 응답한 사람이 27.2%, 10년 이상 거주 의사가 있는 응답자가 26.2%로 나타났으나, 외국인은 10년 이상 현 거주지에서 거주하겠다는 응답이 69.63%로 내국인과는 응답 차이를 보였다. 이와 같은 분석 결과는 외국인들이 특정 지역에 유입하게 되면, 해당 지역에 장기 거주할 가능성이 높음을 시사한다. 유사하게 외국인들을 대상으로 한국 체류 희망 기간을 조사한 결과, 10년 이상 체류를 희망한다는 응답이 75.1%로 나타났다.

기초통계 분석 결과를 종합하면, 내국인과 외국인은 경제적 특성, 주택 특성, 장기거주에 대한 수요를 중심으로 뚜렷한 차이를 보였다. 이러한 집단 간 특성 차이는 범죄 두려움에 대한 인식 차이로 나타날 수 있다. 이에 범죄 두려움 관련 변수를 중심으로 거주 내외국인의 범죄 두려움 관련 인식 및 두려움에 차이가 있는지에 대한 면밀한 검증이 필요하다.

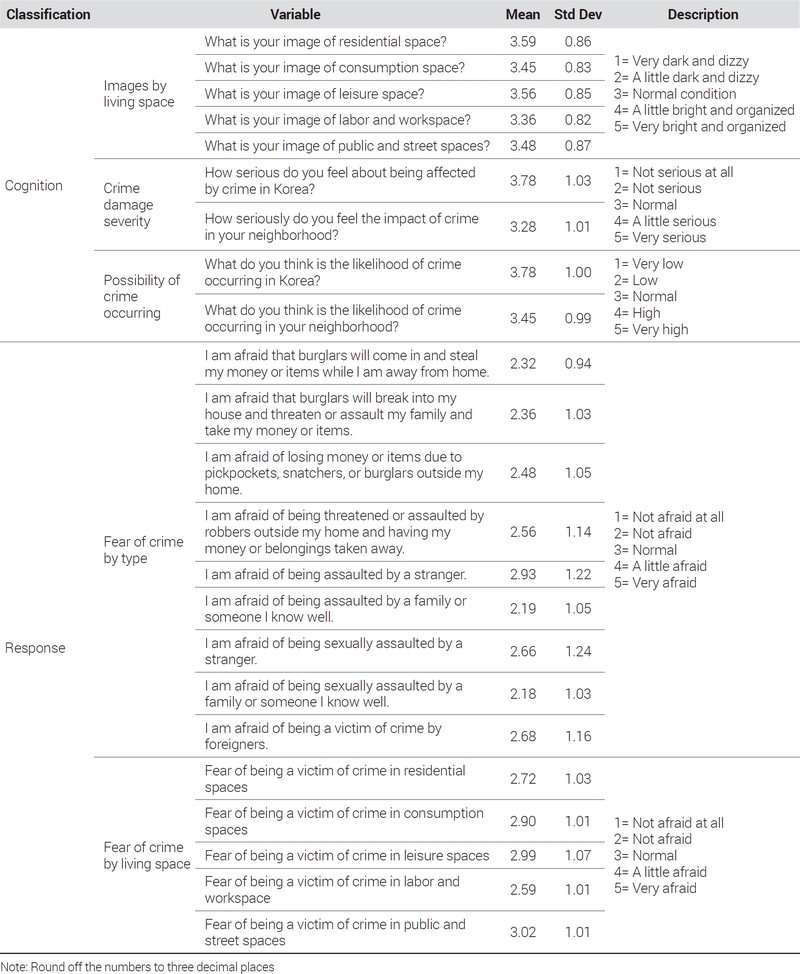

실증분석에 앞서, 범죄 두려움에 영향을 미치는 인지적 변수, 범죄 유형별 범죄 두려움, 생활공간별 범죄 두려움의 전반적인 수준을 확인하였다(Table 6). 먼저, 인지적 변수 중에서 생활공간별 이미지를 확인한 결과, 주거공간이 평균 3.59점으로 생활공간 중에서 비교적 밝고, 정돈되어 있다는 느낌을 받고 있는 반면, 상대적으로 생활환경 이미지가 좋지 않은 곳은 노동/업무공간으로 나타났다. 두 번째 인지적 측면의 변수는 범죄 심각성으로 응답자 전체는 한국 전체에서 느끼는 범죄 피해 심각도에 대해 3.78점 다소 심각하다 쪽의 의견을 보였으며, 동네에서의 범죄 피해 심각도는 한국 전체에서의 범죄 피해 심각도보다는 낮은 3.28점으로 응답하였다. 세 번째 인지적 변수는 범죄 피해 위험성으로 전반적으로 한국 전체에서의 범죄 발생 가능성(3.78점)보다 동네에서의 범죄 발생 가능성을 낮게(3.28점) 평가하고 있었다.

응답자 전반의 범죄 유형별 두려움 수준을 파악한 결과, 전 범죄 유형에서 대체로 두렵지 않다고 응답하는 경향을 확인할 수 있었다. 특히, 가족이나 잘 알고 지내는 사람에게 폭행을 당할까 봐 두렵다는 답변은 평균 2.18점으로 가장 낮은 두려움 수준을 보였다. 그러나 낯선 사람에게 폭행을 당할까 봐 두렵다는 2.93점으로 여타의 범죄 유형에 비해 두려움 수준이 상대적으로 높게 나타났다. 생활공간별 범죄 두려움의 경우, 공공 및 가로공간에서의 범죄 피해 두려움이 3.02점으로 보통 수준으로 나타난 반면, 노동 및 업무공간에서의 두려움이 2.59점으로 가장 낮게 나타났다. 이상에서 확인한 바와 같이 범죄유형별, 생활공간별로 두려움 수준에 차이가 있는 것으로 나타났다. 이러한 차이가 집단 간, 지역 간에도 발생하고 있는지 실증분석을 통해 규명하고자 한다.

3. 분석 방법론

본 연구에서는 5점 리커트 척도로 조사된 범죄 두려움 관련 변수의 집단 간 차이, 지역 간 차이에 대한 분석을 수행하는 것을 목표로 한다. 본 연구에서 조사된 표본이 정규분포를 따르면, 내외국인 간 범죄 두려움 비교 분석은 T-test를, 지역 간 범죄 두려움 비교 분석은 ANOVA 분석을 수행하여야 한다. 만약, 표본이 정규분포를 따르지 않을 경우 비모수적 방법을 사용해야 한다. 본연구에서 활용하는 설문조사는 응답자 515명으로 표본의 크기가 30개 이상으로 정규분포를 따른다고 가정할 수는 있지만, 본 연구에서 핵심적으로 분석하고자 하는 범죄 두려움 관련 변수들이 모두 5점 리커트 척도로 조사되어 있어 분석 자료에 대한 정규성 검정 수행을 통해 비모수 검정 수행 여부를 판단할 필요가 있다고 보았다.7)

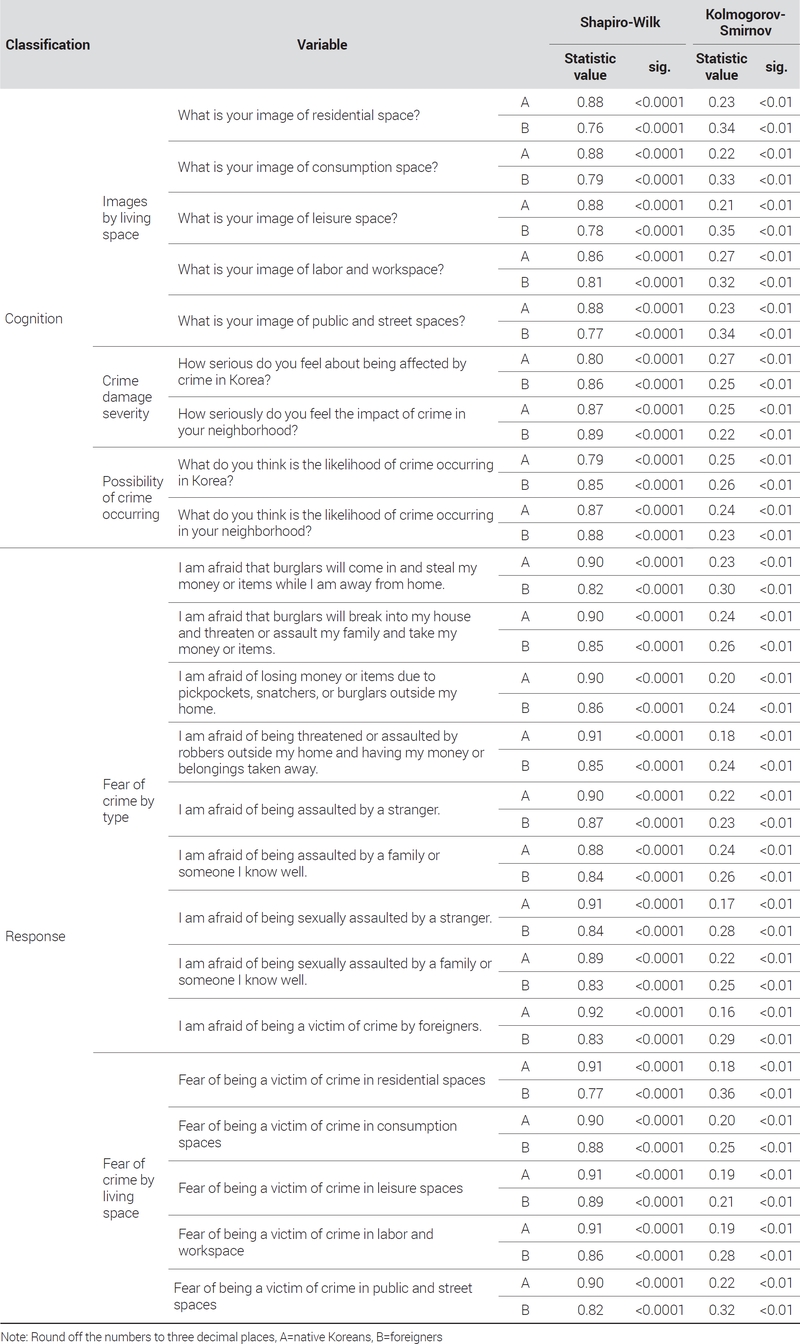

본 연구는 정규성 검증을 위해 Kolmogorov Smirnov test, Shapiro Wilks test를 실시하여(이창효, 2016; 김현경, 2023) 내외국인 집단 간 범죄 두려움 인지 및 반응 변수가 정규분포를 따르는지를 확인하고자 하였다. 분석 자료의 정규성이 확보될 경우, T-test를, 정규성이 확보되지 않을 경우 비모수적 방법인 Mann Whitney U 검정을 진행해야 한다.

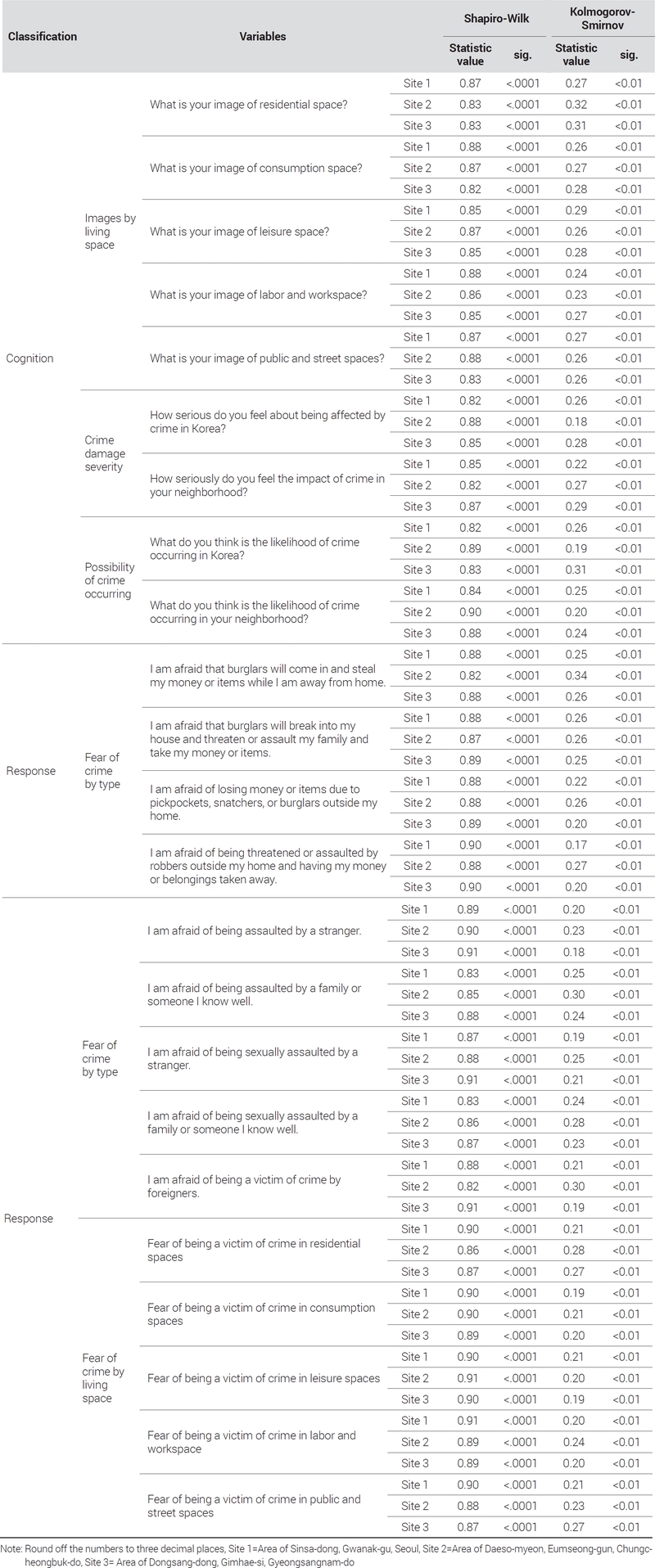

마찬가지로 세 지역 간 범죄 두려움 인지 및 반응 변수에 평균적 차이가 있는지를 검증하기 위해 Kolmogorov Smirnov 통계량과 Shapiro Wilks 통계량을 활용하고자 하였다. 데이터의 정규성이 확보될 경우, 모수적 추정방법인 ANOVA 검증을 실시하고, 그렇지 않을 경우 비모수적 방법인 Kruskal-Wallis 검정을 수행해야 한다(서원석·김리영, 2013; 윤민영·노성훈, 2023). 분석 자료에 대한 정규성 검정 수행 결과는 이어지는 실증분석 결과 파트에서 상세하게 제시하였다.

Ⅳ. 실증분석 결과

1. 내·외국인의 범죄 두려움 비교 분석

내외국인의 범죄 두려움 인지 및 반응 변수의 집단 간 차이에 대한 실증분석을 수행하기에 앞서 자료에 대한 정규성 검정을 실시하였다. 정규성 검정을 위해 SAS 9.4 통계 프로그램을 활용하였다. 정규성 검정결과, Kolmogorov-Smirnov 통계량과 Shapiro-Wilks 통계량 모두 유의한 것으로 확인되어 ‘자료의 분포가 정규분포이다’라는 영가설이 기각되었다(Appendix 1). 즉, 범죄두려움 인지 및 반응과 관련된 변수 모두 정규분포를 따르지 않으며, 두 집단 간 평균 차이를 분석하기 위해 비모수적인 방법론인 Mann Whitney U 검정을 실시해야 한다.

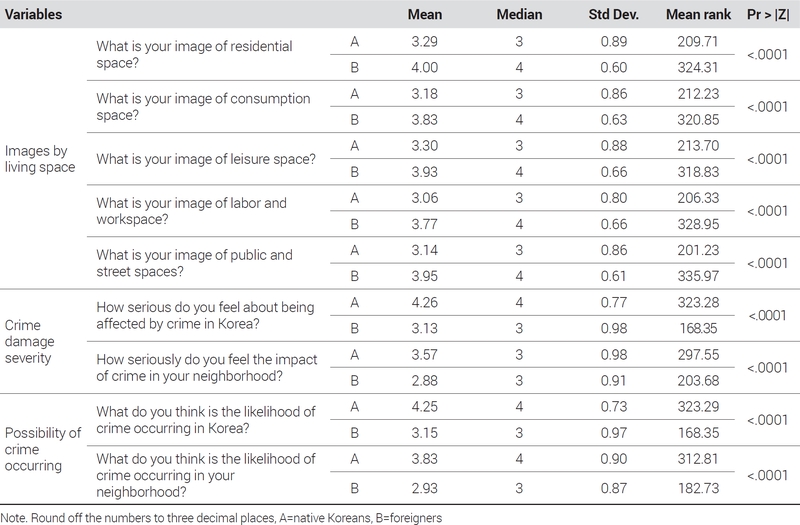

Mann Whitney U 검정 결과, 생활공간별 이미지에 대한 내외국인의 인지 수준은 통계적으로 차이가 있는 것으로 나타났다 (Table 7). 외국인들은 주거, 소비, 여가, 노동 및 업무공간, 공공 및 가로공간이 ‘다소 밝고 정돈되어 있다’(중앙값 4점)라고 응답한 반면, 내국인들은 ‘보통’(중앙값 3점)으로 응답하였다. 즉, 내국인에 비해 외국인들은 외국인 밀집지역 내 생활공간 대해 전반적으로 밝은 이미지를 가지고 있는 것으로 나타났다.

범죄 피해 심각도 변수에서도 내국인과 외국인 집단 간 유의미한 차이를 보였다. 내국인은 한국에서의 범죄 피해가 ‘다소 심각하다’(중앙값 4점)고 인지하고 있는 반면, 외국인은 ‘보통’(중앙값 3점) 수준으로 인지하고 있었다. 마찬가지로 동네의 범죄 피해 심각도에 대해서 내외국인 통계적으로 차이가 있었으며, 내국인이 범죄 피해에 대해 더 심각하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과는 범죄로부터 한국, 동네가 안전하다고 느끼는지 평가한 김지선 외(2019)의 연구 결과와 일치한다. 해당 연구에서도 내국인 주민은 외국인 주민에 비해 한국과 동네의 범죄 안전도에 대해 부정적으로 평가하고 있음을 밝힌 바 있다.

범죄 발생 가능성에 대한 내외국인 간에 인식 차이가 있는 것으로 확인되었다. 범죄 피해 심각도 변수와 유사하게 내국인이 외국인에 비해 한국과 동네의 범죄 발생 가능성을 높게 평가하고 있었다. 내국인의 경우, 한국에서의 범죄 발생 가능성을 ‘높다’(중앙값 4점)고 인지하였으나, 외국인은 ‘보통’(중앙값 3점)으로 응답하였다. 동네에서의 범죄 발생 가능성 역시 내국인은 높게 평가하고 있었으나, 외국인은 범죄 발생 가능성을 보통 수준으로 평가하였다. 범죄 두려움 관련 인지 변수의 분석 결과를 종합해 보면, 범죄 두려움을 유발하는 인지적 측면에서 내외국인 간의 뚜렷한 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 외국인 밀집지역 내 생활공간에 대한 이미지, 범죄 피해 심각성, 범죄 발생 가능성 역시 내국인에 비해 외국인이 긍정적으로 평가하는 경향을 보였다. 이러한 인식 차이에 기반하여 범죄 두려움 변수 역시 내외국인 집단 간에 차이가 있는지, 내국인이 외국인에 비해서 범죄 두려움을 크게 느끼고 있는지를 검증하고자 하였다.

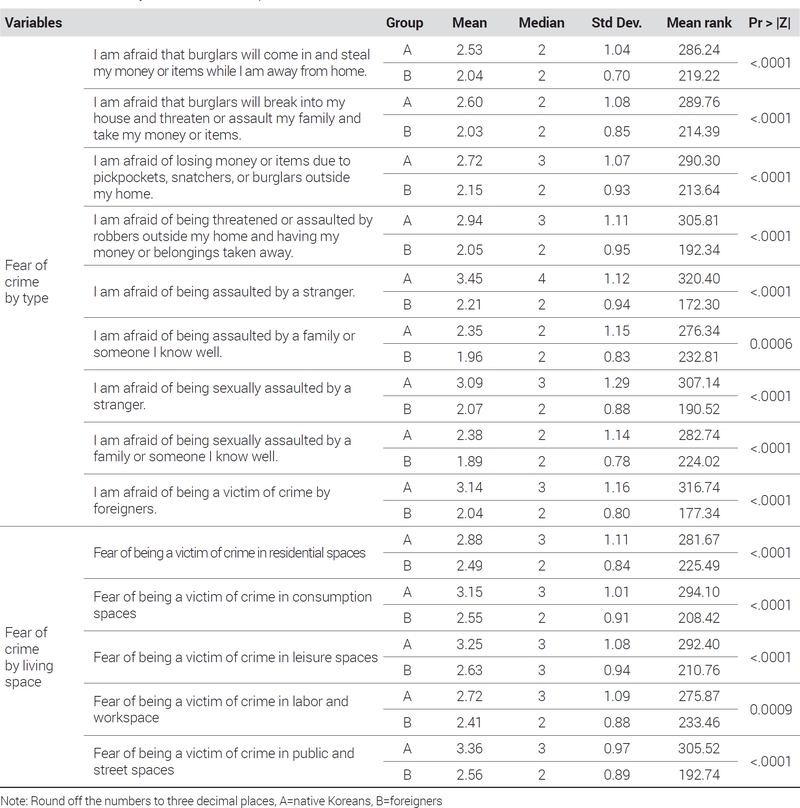

본 연구에서는 폭행, 성폭력, 주거침입과 같은 범죄 유형에 따른 구체적인 범죄 두려움(노성훈, 2013; 김지선 외 2019; 이혜진·조윤오, 2022)을 측정하고자 하였다. 실증분석 결과, 모든 범죄유형에서 내외국인 간에 범죄 두려움 수준에 차이가 있는 것으로 나타났다(Table 8). 김지선 외(2019)의 연구에서는 폭행, 주거침입, 성추행 범죄 유형에 대해서만 두 집단 간 통계적 유의성을 보였으나, 본 연구에서는 전 범죄 유형으로 두 집단 간 차이가 확장된 것을 확인할 수 있었다.

외국인 밀집지역의 내외국인 범죄 두려움은 중앙값이 2~3점대에 분포하고 있어 대체로 낮은 경향을 보였다. 실제로 김지선 외(2019)의 연구에서도 외국인 밀집지역의 구체적인 두려움은 평균 2점대로 낮았다. 특기할 점은 낯선 행인으로부터의 폭행에 대한 두려움은 내국인이 ‘두렵다(중앙값 4점)’로 응답하여 다른 범죄보다 두려움 수준이 높았다는 점이다. 폭력 범죄는 외국인 밀집지역에서 가장 많이 발생하는 범죄 유형으로(이효민, 2024), 폭행범죄 저감을 위한 정책적 노력을 기울일 필요가 있다.

다음으로 생활공간별 범죄 두려움에 대한 분석을 수행하였으며, 분석 결과 내국인과 외국인 집단 간 두려움의 차이는 모든 생활공간에서 확인되었다. 내국인들의 경우, 생활공간에서의 범죄두려움을 ‘보통’ 수준이었으나, 외국인은 생활공간에서 범죄 두려움을 느끼지 않는 것으로 나타났다. 앞서 내외국인 생활공간 이미지에 대한 인식 분석에서 외국인은 생활공간 전반에 대해 긍정적으로 평가하였는데, 이러한 긍정적 평가가 낮은 범죄 두려움에 영향을 미친것으로 예상해 볼 수 있다.

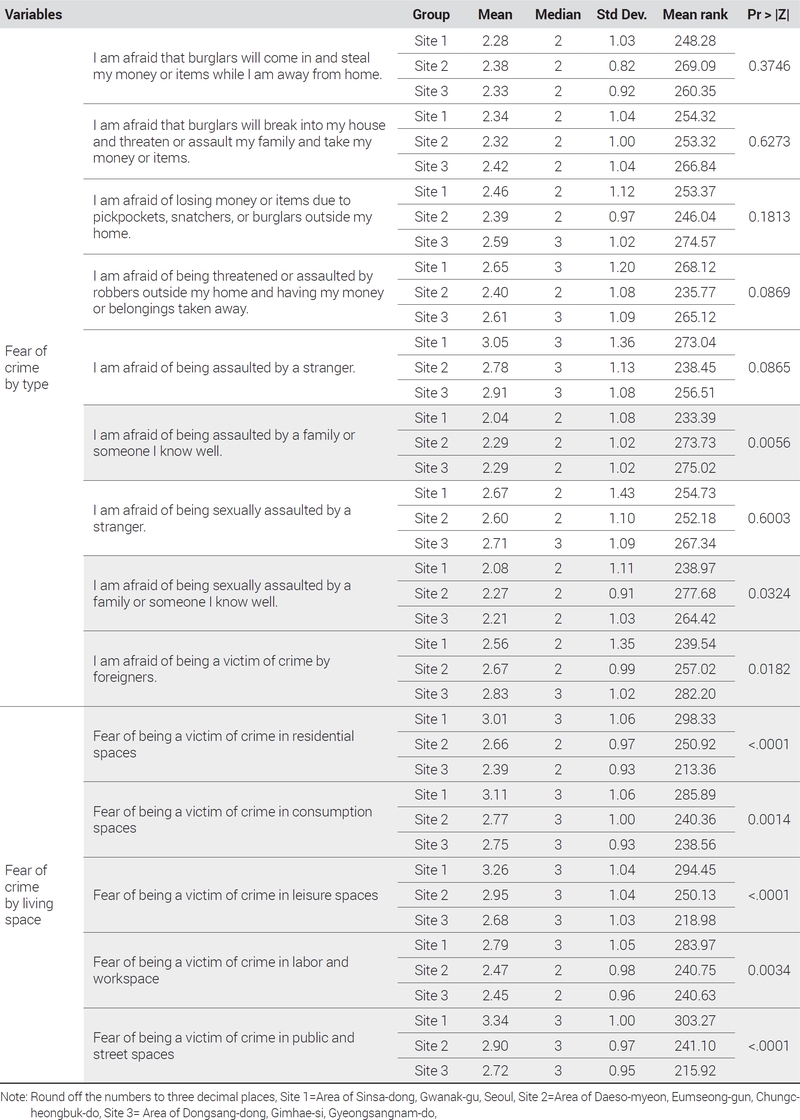

2. 외국인 밀집지역 간 범죄 두려움 비교 분석

최근 외국인 인구 증가에 따라 외국인 밀집지역이 전국적으로 확산되면서 외국인 관련 정책을 수립하려는 지역 역시 증가하고 있다. 외국인 밀집지역 간 범죄 두려움 비교 분석에서는 외국인 범죄 두려움 완화를 위한 지역 맞춤형 정책을 수립하기 위한 근거 자료를 제공하는 것을 목표로 한다.

실증 분석에 앞서, 정규성 검정 결과 범죄 인지 및 반응 변수들의 Kolmogorov-Smirnov 통계량과 Shapiro-Wilks 통계량이 유의한 것으로 나타나(Appendix 2), 비모수적인 방법론인 Kruskal-Wallis 검정을 수행하여 집단 간 차이를 분석하였다(Table 9).

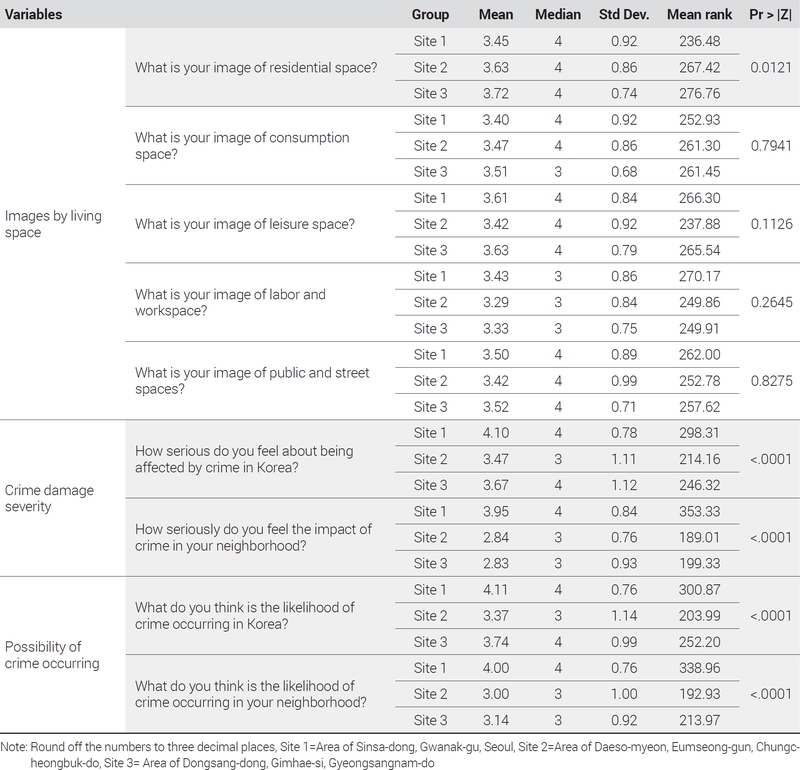

수도권 주거지, 농어촌 중심지, 지방 원도심에 위치한 외국인 밀집지역 간 생활공간별 이미지에 대한 인식 차이는 주거공간에서만 나타났고, 소비공간, 여가공간, 노동 및 업무공간, 공공 공간에서는 지역 간 인식 차이가 없는 것으로 나타났다. 주거공간은 이주자들의 초기 정착 과정에서 매우 중요한 요소로(이혜경, 2012), 이주자들의 삶의 대부분이 일터와 주거공간을 중심으로 이루어진다(최병두, 2009). 주거공간에 대한 인식 변화는 범죄 두려움 변화에 영향을 미칠 핵심 요인으로 작용할 수 있기에 지역 외국인 정책 수립 시 주거공간에 대한 실태 진단과 지원 방안 마련이 필요함을 시사한다.

범죄 피해 심각도는 세 지역 간 인식 차이가 있는 것으로 나타났다. 한국에서의 범죄 피해 심각도는 농어촌 중심지를 제외한 나머지 지역에서 범죄 피해가 심각하다(중앙값 4점)고 평가하고 있었고, 동네에서의 범죄 피해 심각도는 수도권 주거지가 중앙값 4점으로 가장 높았다.

마찬가지로 범죄 발생 가능성은 세 지역 간 인식 차이가 있는 것으로 나타났으며, 그 양상이 범죄 피해 심각도와 매우 유사하였다. 한국에서의 범죄 발생 가능성에 대한 인식은 농어촌 중심지가 가장 낮았고(중앙값 3점), 동네에서의 범죄 발생 가능성은 수도권 주거지가 가장 높았다. 전반적으로 수도권 주거지 내 외국인 밀집지역을 중심으로 범죄 피해 심각도, 범죄 발생 가능성이 높게 나타났는데, 이러한 경향이 범죄 발생 두려움으로 이어지는지 확인해 보았다. 범죄 두려움 변수에 대한 분석 결과는 다음과 같다(Table 10).

범죄 발생 유형별 두려움 변수는 2점 수준으로 범죄 피해 심각도, 범죄 발생 가능성에 비해 범죄 두려움 정도는 낮은 것으로 나타나 범죄 두려움 인식이 범죄 유형별 두려움으로 이어지지 않은 것으로 보여진다. 2점대의 낮은 범죄 두려움은 전국단위의 범죄 피해에 대한 설문조사 활용한 황의갑(2009)의 연구 결과와 일치한다.

내외국인 집단 간 범죄 두려움 분석에서는 모든 범죄 유형에서 집단 간 차이가 있는 것으로 분석되었으나, 지역 단위 분석에서는 ‘가족이나 잘 알고 있는 사람에게 폭행, 성폭행을 당할까 봐 두렵다, 외국인으로부터 범죄 피해를 당할까 봐 두렵다’라는 응답에서 지역 간 유의미한 차이가 있었다. 생활공간별 범죄 두려움 변수는 중윗값 3점 수준으로 나타났고, 집단 간 차이 분석과 동일하게 모든 생활공간에서 범죄 두려움의 지역 간 차이가 있는 것으로 나타났다(Table 10).

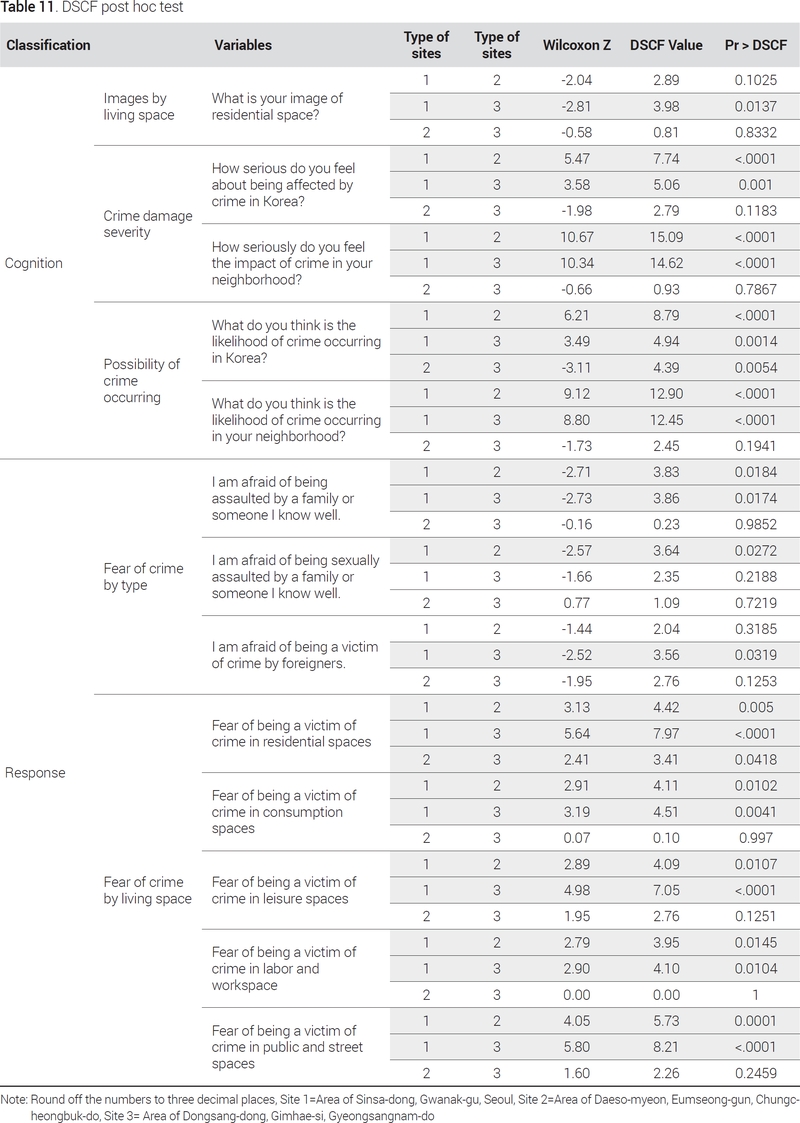

이상에서 수행한 Kruskal-Wallis 검정은 세 집단 중에서 서로유의미한 차이가 발생하는 집단을 정확하게 확인하기 어렵다. 이에 본 연구는 Dwass-Steel-Critchlow-Fligner(DSCF) 사후 분석을 진행하여 차이가 통계적으로 유의미한 비교 쌍을 찾고자 하였다(윤민영·노성훈, 2023; 이우진·최형준, 2024; 장연미·이재윤, 2024)(Table 11). 사후 분석은 Kruskal-Wallis 검정에서 유의미한 변수를 대상으로 수행하였다. 먼저, 주거공간에 대한 인식은 수도권 주거지와 지방 원도심 간에 유의미한 차이가 있었고, 수도권 주거지와 농어촌 중심지, 지방 원도심과 농어촌 지역 간에는 통계적 차이가 없는 것으로 나타났다.

세 변수(범죄 피해 심각도, 한국에서의 범죄 발생 가능성, 동네에서의 범죄 발생 가능성)에 대한 분석 결과, 공통적으로 수도권과 농어촌 중심지, 수도권 주거지와 지방 원도심 간에 통계적 차이가 있는 것으로 나타났다. 다만, 한국에서의 범죄 발생 가능성 인식은 지방 원도심과 농어촌 지역 간에도 차이가 있는 것으로 확인되었다.

이상에서 살펴본 바와 같이 범죄 두려움을 유발하는 인식 변수 대부분이 수도권 주거지 내 외국인 밀집지역과 다른 지역과의 차이로 나타났다. 이처럼 수도권과 비수도권 외국인 밀집지역 간에 범죄 두려움 인식 차이가 존재하는 가운데, 이러한 인식 차이가 범죄 두려움 반응 변수에서도 유사하게 나타나는지 확인해 보았다.

가족이나 잘 알고 있는 사람으로부터 폭행에 대한 두려움은 수도권 주거지와 농어촌 중심지, 수도권 주거지와 지방 원도심 간에 유의미한 차이를 보였고, 가족이나 잘 알고 있는 사람으로부터의 성폭행에 대한 두려움은 수도권 주거지와 농어촌 중심지 간에 통계적 차이를 보였다. 특히, 외국인 범죄에 대한 우려는 수도권 주거지와 지방 원도심 간에 유의미한 차이를 나타냈다. 이와 같은 분석 결과는 범죄 인식 변수 분석 결과와 매우 유사한 것으로, 수도권과 비수도권 간에는 범죄 인식뿐만 아니라 범죄 유형별 두려움 수준에도 차이가 있음을 확인할 수 있었다.

생활공간별 범죄 두려움에서는 주거공간에서 모든 지역 간에 통계적 차이를 보였다. 즉, 주거공간은 인지적 측면뿐만 아니라 범죄 두려움이라는 반응 측면에서 모두 유의미한 차이를 보이는 곳으로, 범죄 두려움 변화에 영향을 미칠 수 있는 핵심적인 공간임을 알 수 있었다. 한편, 소비공간, 여가공간, 노동 및 업무공간, 공공 및 가로공간은 수도권 주거지와 농어촌 중심지, 수도권 주거지와 지방 원도심 내 외국인 밀집지역 간에 차이가 있는 것으로 분석되었다.

Ⅳ. 결론 및 정책적 시사점

본 연구는 수도권뿐만 아니라 지방 도시에 빠르게 외국인 밀집지역이 증가하는 현상에 주목하며, 수도권 외국인 밀집지역 1개소, 지방 도시 외국인 밀집지역 2개소를 대상으로 내외국인 범죄두려움, 지역 간 범죄 두려움 차이를 분석하였다.

내외국인 집단 간의 범죄 두려움 인지 및 반응 변수에 대한 주요 분석 결과는 다음과 같다. 외국인들은 내국인에 비해 우리나라 생활공간 전반에 대해 긍정적으로 평가하고 있었고, 범죄 피해 심각도 변수, 범죄 피해 발생 가능성도 내국인에 비해 외국인이 긍정적으로 평가하는 경향을 확인할 수 있었다. 이러한 분석결과는 수도권 지역 외국인 밀집지역을 대상으로 한 선행연구 결과와 일치하는 것으로, 외국인 밀집지역에 거주하고 있는 내국인들의 범죄 두려움 관련 인지적인 측면을 개선할 필요가 있음을 시사한다.

과거 내외국인의 범죄 유형별 두려움은 폭행, 주거침입, 성추행과 같은 범죄 유형에서 집단 간 차이를 보였으나(김지선 외, 2019), 본 연구에서는 집단 간 차이가 전 범죄 유형으로 확대되었음을 확인할 수 있었다. 생활공간에서 느끼는 범죄 두려움도 내외국인 간에 차이가 있는 것으로 나타났으며, 내국인에 비해 외국인의 두려움이 현저히 낮은 것으로 분석되었다.

이와 같이 범죄 두려움이라는 반응에서 두 집단 간 차이가 나타나고 있다는 점은 향후 범죄 두려움 변화를 유발하는 요인이 작용할 때, 두 집단 간에 차이가 커지거나 혹은 서로 다른 방향으로 변화할 가능성이 있음을 의미한다. 따라서 두 집단 간에 범죄 두려움 격차를 줄이고, 현재의 낮은 범죄 두려움 수준을 유지할 수 있는 정책 방안을 모색할 필요가 있다. 본 연구에서 제시한 생활공간 단위, 범죄 유형별로 내외국인의 범죄 두려움을 지속적으로 모니터링하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

다음으로는 외국인 밀집지역 간 범죄 두려움 인지 및 반응 변수에 대한 주요 분석 결과이다. 지역 간 범죄 두려움 인지 변수 차이를 확인한 결과, 주거공간을 중심으로 수도권 외국인 밀집지역과 지방 원도심 외국인 밀집지역 간에 인식 차이가 있는 것으로 나타났다. 범죄 피해 심각도 변수, 범죄 발생 가능성 변수 역시 수도권과 비수도권 외국인 밀집지역 간의 차이가 두드러졌다.

지역 간 차이는 범죄 두려움 변수들에서도 확인되었다. 가족 또는 잘 아는 사람으로부터의 폭행에 대한 두려움은 수도권 주거지와 농어촌 중심지, 수도권 주거지와 지방 원도심 외국인 밀집지역 간에 유의미한 차이를 보였다. 가족 또는 잘 아는 사람으로부터의 성폭행에 대한 두려움은 수도권 주거지와 농어촌 중심지 외국인 밀집지역 간에 차이를 보였다. 특히, 외국인 범죄에 대한 두려움은 수도권 주거지와 지방 원도심의 외국인 밀집지역 간에 차이가 있었다. 즉, 수도권과 비수도권 지역은 범죄 두려움 관련 인지 및 반응에서 차이가 나기 때문에 지역 여건을 고려한 차별적인 외국일 밀집지역 지원 정책을 마련할 필요가 있다.

기존 연구에서는 읍면지역의 미흡한 환경 정비로 인해 대도시, 중소도시 거주민들에 비해 읍면지역 거주민들의 범죄 두려움 수준이 높다고 지적하였으나(황의갑, 2009), 본 연구에서는 수도권에 거주할수록 범죄 두려움이 높게 나타났다. 현재 대부분의 지자체에서 셉테드(CPTED) 사업을 도입하여 범죄예방을 위한 환경을 조성하고 있기에 물리환경 측면에서의 지역 간 격차는 크지 않을 것이다. 이제는 지역의 지원 정책, 정보 네트워크 구축, 내외국인 갈등 수준 등 사회환경 여건이 범죄 두려움에 더 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 정책 수립 시 사회환경 여건 개선에도 관심을 기울일 필요가 있다.

생활공간별 범죄 두려움에서는 주거공간에서 모든 지역 간에 통계적 차이를 보였다. 즉, 주거공간은 인지적 측면뿐만 아니라 범죄 두려움이라는 반응 측면에서 유의미한 차이를 보이는 곳으로 범죄 두려움 변화에 영향을 미칠 수 있는 핵심적인 공간임이 확인되었다. 현재 외국인 정책 기본계획, 지자체의 외국인 주민지원 정책에는 주거공간에 대한 진단 및 지원 방안 논의는 미흡하므로 해당 계획, 정책 재수립 시에 이에 대한 내용이 포함되기를 기대한다. 도시군기본계획, 도시재생 활성화계획 등 도시·지역단위 계획 등에 외국인 밀집지역 주택·주거환경 실태 진단, 연계사업, 지원 방안 등을 고려하는 것도 대안이 될 수 있다.

본 연구는 내외국인과 지역별 범죄 두려움 인지 및 반응 차이 분석을 통해 지역 외국인 밀집지역 지원 정책 수립 방향을 제시하였다. 또한, 기존 연구에서 활발하게 다루지 않았던 농어촌 중심지, 지방 원도심 외국인 밀집지역을 연구의 범위로 포함시키고, 내외국인의 주요 생활공간의 범죄 두려움 수준을 파악하였다는 것에 학술적 기여점이 있다.

그러나 본 연구에서는 범죄 두려움 인지 및 반응 변수의 상호영향 관계를 규명하지 못하였고, 범죄 두려움 인지 및 반응 변수에 영향을 미치는 요인을 검증하지 않았다. 또한, 비공식적 사회통제, 정보 네트워크와 같은 범죄 두려움 인지 변수에 대한 조사와 평가를 진행하지 않았다는 한계점이 존재한다. 향후 연구에서는 내외국인 범죄 두려움 인식 및 반응에 영향을 미치는 영향 요인에 대한 분석을 수행하여 외국인 밀집지역 지원 정책의 구체적인 실행 방안을 모색할 필요가 있다. 또한, 경로분석을 활용하여 개인적 특성 변수, 지역 특성 변수, 비공식적 사회통제 관련 변수, 범죄 두려움 인지 및 반응 변수 등 상호 영향 관계에 놓인 변수들의 직간접 효과를 객관적으로 검증할 필요가 있다.

Acknowledgments

이 연구는 건축공간연구원에서 수행한 「외국인 밀집지역의 근린환경 실태 분석: 범죄예방 환경설계(CPTED) 관점에서」(임보영 외, 2023, 건축공간연구원)의 일부를 토대로 수정·보완하였음.

Notes

References

-

강수진·서원석, 2016. “도시의 쇠퇴 현상이 범죄에 대한 두려움에 미치는 영향”, 한국지역개발학회 2016년도 추계종합학술대회, 중앙대학교: 서울.

Kang, S.J. and Seo, W.S., 2016. “Impact of Urban Decline on Fear of Crime”, The Korean Regional Development Association 2016 Autumn Conference, Chung-Ang University: Seoul. -

강수진·서원석, 2018. “외국인 거주자 국적이 지역주민의 범죄두려움에 미치는 영향 분석”, 「지역발전연구」, 27(1): 95-115.

Kang, S.J. and Seo, W.S., 2018. “The Effect of Nationality of Foreign Residents on Fear of Crime for Local Residents”, Journal of Regional Studies and Development, 27(1): 95-115. [ https://doi.org/10.18350/ipaid.2018.27.1.95 ]

-

김경준·이윤석, 2022. “거주지역 내 외국인 생활인구 수와 외국인에 대한 선주민의 수용적 태도에 대한 연구”, 「현대사회와다문화」, 12(4): 61-88.

Kim, K.J. and Lee, Y.S., 2022. “The De Facto Population of Foreigners and Natives’ Attitudes toward Foreigners”, Contemporary Society and Multiculture, 12(4): 61-88. [ https://doi.org/10.35281/cms.2022.08.12.4.61 ]

-

김동록·이상훈, 2023. “외국인 밀집지역에서의 외국인 갈등이 범죄피해 두려움에 미치는 영향: 지역사회 무질서의 매개효과를 중심으로”, 「한국치안행정논집」, 20(3): 39-56.

Kim, D.R. and Lee, S.H., 2023. “The Effect of Foreign Conflict on the Fear of Criminal Damage in Foreigner-Dense Areas: Focusing on the Mediating Effect of Community Disorders”, Journal of Korean Public Police and Security Studies, 20(3): 39-56. -

김동현·곽대경, 2024. “외국인 밀집지역 내 내국인 거주민의 외국인에 대한 편견과 범죄두려움의 관계: 집합효율성의 매개효과를 중심으로”, 「한국민간경비학회보」, 23(1): 159-180.

Kim, D.H. and Kwack, D.G., 2024. “The Relationship between Prejudice and Crime Fear of Local in Foreign Residents' Areas: Focusing on the Mediating Effect of Collective Efficiency”, Journal of The Korean Society of Private Security, 23(1): 159-180. [ https://doi.org/10.56603/jksps.2024.23.1.159 ]

-

김지선·라광현·장현석·박현호·이민정, 2019. 「국민안전 보장을 위한 형사정책의 실효성 제고방안 연구(Ⅳ): 외국인 밀집지역의 안전현황과 정책과제」, 서울: 한국형사정책연구원.

Kim, J.S., Ra, K.H., Jang, H.S., Park, H.H., and Lee, M.J., 2019. Research on Measures for Strengthening the Efficacy of Criminal Policy for Guaranteeing Public Safety(Ⅳ): A Study on the Safety Condition and Policy Issues in Foreign Population Concentrated Areas, Seoul: Korean Institute of Criminology. -

김현경, 2023. “가상현실 기반 여성건강간호학 실습교육이 메타인지와 비판적 사고에 미치는 효과: 혼합연구 방법”, 「문화기술의 융합」, 9(5): 481-486.

Kim, H.K., 2023. “Effect of Virtual Reality Women Health Nursing Practicum on Meta-cognition and Critical Thinking: Mixed Method Study”, The Journal of the Convergence on Culture Technology, 9(5): 481-486. -

노성훈, 2013. “외국인의 증가와 범죄에 대한 두려움: 집단위협이론을 중심으로: 집단위협이론을 중심으로”, 「형사정책연구」, 24(3): 151-184.

Roh, S.H., 2013. “Increased Foreigners and Fear of Crime: Focusing on Group Threat Theory”, Korean Criminological Review, 24(3): 151-184. -

노성훈·조준택, 2014. “지역사회의 범죄, 외국인, 무질서가 범죄두려움에 미치는 영향에 관한 다수준 분석”, 「형사정책연구」, 25(4): 445-478.

Roh, S.H. and Cho, J.T., 2014. “The Effects of Crime, Foreigners, and Disorder in the Community upon Fear of Crime: A Multi-level Analysis”, Korean Criminological Review, 25(4): 445-478. -

노지현·구동회, 2016. “김해시 외국인 이주자의 공간적 분포와 일상생활에 관한 연구”, 「국토지리학회지」, 50(4): 411-423.

Noh, J.H. and Koo, D.H., 2016. “Spatial Distribution and Everyday Lives of the Foreign Immigrants in Gimhae City, Korea”, The Geographical Journal of Korea, 50(4): 411-423. -

류철운·장경은, 2024. “경찰신뢰도가 무질서 인식을 통해 범죄두려움에 미치는 영향: 외국인 밀집지역에서 내국인과 외국인 간 차이를 중심으로”, 「경찰학연구」, 24(1): 5-28.

Ryu, C.U. and Jang, K.G., 2024. “The Influence of Trust in Police on Fear of Crime through Perceived Disorder: The Differences between Koreans and Foreigners in Foreigner-Dense Districtss”, The Journal of Police Science, 24(1): 5-28. -

박신영·김준형·최막중, 2012. “외국인 노동자밀집거주에 의한 근린효과: 서울 가리봉동·대림동을 대상으로”, 「국토계획」, 47(5): 217-230.

Park, S.Y., Kim, J.H., and Choi, M.J., 2012. “Effects of Foreign Workers’ Residential Community on Korean Neighborhoods: The Case of Garibondong and Daelimdong, Seoul”, Journal of Korea Planning Association, 47(5): 217-230. -

박종훈·이경재·이성우, 2018. “서울 시민의 범죄 두려움에 관한 연구: 서울 서베이 자료를 활용하여”, 「서울도시연구」, 19(4): 111-129.

Park, J.H., Lee, K.J., and Lee, S.W., 2018. “A Study on Fear of Crime of People in Seoul”, Seoul Studies, 19(4): 111-129. -

박재규, 2013. 「한국사회 국제결혼 이민자의 사회계층 이동 연구: 경기지역을 중심으로」, 고양시: 이민정책연구원.

Park, C.K., 2013. A Study on the Social Mobility of International Marriage Migrants in Korea: Focusing on Migrants of Gyeonggi Province, Goyang-si: Migration Research & Training Centre. -

서원석·김리영, 2013. “도시공간구조 유형과 환경요소의 관계에 대한 실증연구”, 「지역연구」, 29(4): 3-19.

Seo, W.S. and Kim, L.Y., 2013. “Empirical Analysis of Relationship Between Urban Spatial Forms and Environmental Factors”, Journal of the Korean Regional Science Association, 29(4): 3-19. -

송예인, 2021. “사용자 특성과 주행 맥락을 고려한 전기 자동차 주행음의 청각 경험에 대한 질적 연구”, 서울대학교 석사학위 논문.

Song, Y.I., 2021. “A Qualitative Study on the Auditory Experience of Driving Sound in Electric Vehicles Considering User Characteristics and Context of Driving”, Master’s Degree Dissertation, Seoul National University. -

우양호, 2013. “지역사회 다문화 정책의 문제점과 발전방향: 해항도시 부산의 ‘다문화거버넌스’ 구축 사례”, 「지방정부연구」, 17(1): 393-418.

Woo, Y.H., 2013. “Problems and Prospects of Multicultural Policy for Local Community in Korea: A Guide to Building an Multicultural Governance Structure in Busan”, The Korean Journal of Local Government Studies, 17(1): 393-418. -

윤민영·노성훈, 2023. “청소년 사이버범죄의 가해-피해 중첩성 영향요인”, 「경찰학연구」, 23(1): 141-169.

Yoon, M.Y. and Roh, S.H., 2023. “Factors Associated with the Victim-Offender Overlap in the Juvenile Cyber Crime”, The Journal of Police Science, 23(1): 141-169. -

이경훈, 1998. “환경특성과 범죄의 두려움간의 관계에 대한 이론적 모델”, 「대한건축학회 논문집-계획계」, 14(12): 23-30.

Lee, K.H., 1998. “The Development of Conceptual Model for the Relationships between Environmental Characteristics and Fear of Crime”, Journal of the Architectural Institute of Korea Planning & Design, 14(12): 23-30. -

이선화, 2008. “외국인노동자 유입에 대한 도시지역 원주민의 대응: 안산 원곡동의 사례”, 「비교문화연구」, 14(2): 123-166.

Lee, S.H., 2008. “Native Residents' Strategies Responding to Foreign Migrant Workers' Influx: A Case Study of Wongok-dong, Ansan”, Cross-Cultural Studies, 14(2): 123-166. -

이우진·최형준, 2024. “K 리그 U22 의무출전 규정에 따른 경기력 차이 비교”, 「한국체육측정평가학회지」, 26(1): 89-102.

Lee, W.J. and Choi, H.J., 2024. “Comparison of Performance Differences Due to the K LEAGUE U22 Mandatory Participation Rule”, The Korean Journal of Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports Science, 26(1): 89-102. -

이창효, 2016. “주택 임차가구의 임차유형별 주거만족 요인 실증분석 –수도권 거주 공공임대와 일반임차 가구를 중심으로–”, 「주택도시연구」, 6(2): 1-23.

Yi, C.H., 2016. “An Empirical Analysis on Factors of Residential Satisfaction by the Rental Housing Types –Focused on Public and Private Rental Households inthe Seoul Metropolitan Region–”, SH Urban Research & Insight, 6(2): 1-23. [ https://doi.org/10.26700/shuri.2016.12.6.2.1 ]

-

이혜경, 2012. “외국인 이주자의 생활공간에 관한 연구: 주거·소비·여가공간을 중심으로”, 「현대사회와 다문화」, 2(1): 133-173.

Lee, H.K., 2012. “A Study on the Foreign Immigrants’ Life Space: Focusing on the Factors of Dwelling Space, Consumption Space, and Leisure Space”, Contemporary Society and Multiculture, 2(1): 133-173. -

이혜진·조윤오, 2022. “이민자 특성이 국내 거주 외국인의 범죄두려움에 미치는 영향: 주요 모델간 비교를 중심으로”, 「한국범죄학」, 16(1): 79-99.

Lee, H.J. and Cho, Y.O., 2022. “Fear of Crime of Foreigners Residing in South Korea: A Comparison of Five Different Models”, Journal of Korean Criminological Association, 16(1): 79-99. [ https://doi.org/10.29095/JKCA.16.1.4 ]

-

이효민, 2024. “외국인 밀집지역 폭력에 대한 태도가 폭력범죄 피해 및 범죄두려움에 미치는 영향”, 「한국치안행정논집」, 21(3): 209-230.

Lee, H.M., 2024. “Attitudes Toward Violence in Immigrant Neighborhoods on Violent Crime Victimization and Fear of Crime”, Journal of Korean Public Police and Security Studies, 21(3): 209-230. -

임보영·최창성·허재석, 2023. 「외국인 밀집지역의 근린환경 실태 분석: 범죄예방 환경설계(CPTED) 관점에서」, 세종: 건축공간연구원.

Im, B., Choi, C., and Her, J., 2023. A Study on Ethnic Enclaves Through the Lens of CPTED, Sejong: Architecture & Urban Research Institute. -

장연미·이재윤, 2024. “문헌정보학 학술지 논문의 사사표기 유형 구분과 계량서지적 특성 연구”, 「정보관리학회지」, 41(1): 313-338.

Jang, Y.M. and Lee, J.Y., 2024. “Acknowledgement Types and Bibliometric Characteristics of Library and Information Science Journal Articles”, Journal of the Korean Society for Information Management, 41(1): 313-338. -

최병두, 2009. “한국 이주노동자의 일터와 일상생활의 공간적 특성”, 「한국경제지리학회지」, 12(4): 319-343.

Choi, B.D., 2009. “Spatial Characters of Workplace and Everyday Life of Immigrant Workers in S. Korea”, Journal of the Economic Geographical Society of Korea, 12(4): 319-343. [ https://doi.org/10.23841/egsk.2009.12.4.319 ]

-

허선영·문태헌, 2011. “도시내 범죄발생과 범죄 두려움 위치의 공간적 차이 분석”, 「한국지리정보학회지」, 14(4): 194-207.

Heo, S.Y. and Moon, T.H., 2011. “Spatial Analysis of the Difference between Real Crime and Fear of Crime”, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 14(4): 194-207. [ https://doi.org/10.11108/kagis.2011.14.4.194 ]

-

황의갑, 2009. “도시지역과 읍, 면지역 간 범죄에 대한 두려움의 수준과 영향요인의 차이”, 「형사정책」, 21(2): 295-323.

Hwang, E.G., 2009. “The Difference of the Level and the Factors of Fear of Crime between Urban and Rural Residents”, Korean Journal Of Criminology, 21(2): 295-323. [ https://doi.org/10.36999/kjc.2009.21.2.295 ]

- Brantingham, P.J. and Brantingham, P.L., 1981. Environmental Criminology, Beverly Hills, CA: Sage Publications.

-

Braungart, M.M., Braungart, R.G., and Hoyer, W.J., 1980. “Age, Sex, and Social Factors in Fear of Crime”, Sociological Focus, 13(1): 55-66.

[https://doi.org/10.1080/00380237.1980.10570360]

-

Brief, A.P., Umphress, E.E., Dietz, J., Burrows, J.W., Butz, R.M., and Scholten, L., 2005. “Community Matters: Realistic Group Conflict Theory and the Impact of Diversity”, Academy of Management Journal, 48(5): 830-844.

[https://doi.org/10.5465/amj.2005.18803925]

- Donnelly, P.G., 1989. “Individual and Neighborhood Influences on Fear of Crime”, Sociological Focus, 22(1): 69-85.

-

Garofalo, J., 1981. “The Fear of Crime: Causes and Consequences”, Journal of Criminal Law and Criminology, 72(2): 839-857.

[https://doi.org/10.2307/1143018]

-

Hale, C., 1996. “Fear of Crime: A Review of the Literature”, International review of Victimology, 4(2): 79-150.

[https://doi.org/10.1177/026975809600400201]

- Jacobs, J., 1961. The Death and Life of Great American Cities, New York: Random House.

-

LaGrange, R.L. and Ferraro, K.F., 1989. “Assessing Age and Gender Differences in Perceived Risk and Fear of Crime”, Criminology, 27(4): 697-720.

[https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1989.tb01051.x]

-

Lee, M.T. and Martinez Jr, R., 2002. “Social Disorganization Revisited: Mapping the Recent Immigration and Black Homicide Relationship in Northern Miami”, Sociological Focus, 35(4): 363-380.

[https://doi.org/10.1080/00380237.2002.10570709]

- Newman, O., 1972. Defensible Space; Crime Prevention through Urban Design, New York: Macmillan.

-

Scarborough, B.K., Like-Haislip, T.Z., Novak, K.J., Lucas, W.L., and Alarid, L.F., 2010. “Assessing the Relationship between Individual Characteristics, Neighborhood Context, and Fear of Crime”, Journal of criminal justice, 38(4): 819-826.

[https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.05.010]

-

Schweitzer, J.H., Kim, J.W., and Mackin, J.R., 1999. “The Impact of the Built Environment on Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhoods”, Journal of Urban Technology, 6(3): 59-73.

[https://doi.org/10.1080/10630739983588]

-

Sigfusdottir, I.D., Kristjansson, A.L., and Agnew, R., 2012. “A Comparative Analysis of General Strain Theory”, Journal of Criminal Justice, 40(2): 117-127.

[https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2012.01.001]

-

Skogan, W., 1986. “Fear of Crime and Neighborhood Change”, Crime and Justice, 8: 203-229.

[https://doi.org/10.1086/449123]

-

Toseland, R.W., 1982. “Fear of Crime: Who Is Most Vulnerable?”, Journal of Criminal Justice, 10(3): 199-209.

[https://doi.org/10.1016/0047-2352(82)90040-X]

-

Velez, M.B., 2009. “Contextualizing the Immigration and Crime Effect: An Analysis of Homicide in Chicago Neighborhoods”, Homicide Studies, 13(3): 325-335.

[https://doi.org/10.1177/1088767909337238]

- Wilson, J.Q. and Kelling, G.L., 1982. “Broken Windows”, The Atlantic Monthly, 249(3): 29-38.