농촌지역개발사업의 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족이 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향: 지역 애착의 매개효과를 중심으로

Abstract

Many rural areas have been classified as regions at risk of local extinction, owing to urban-centered development. To counter this and improve residents' living conditions, the government promotes rural development projects. However, resident participation, an important factor in these projects, remains insufficient. To find ways to increase sustained involvement, this study analyzes the relationship between residents' awareness of rural development projects, their trust in government policies, their satisfaction with the projects, and their intention to continue participating. A factor analysis categorizes the variables into four main factors: “prior awareness of the project,” “trust in government policies,” “project satisfaction,” and “intention of continuous resident participation.” Local attachment is identified through three variables: “identity,” “dependence,” and “friendship.” Structural equation modeling shows that project satisfaction directly affects identity, dependence, and friendship. Additionally, prior awareness of the project, project satisfaction, trust in government policies, and identity directly affect residents' intentions to continue participating. Identity was found to mediate the relationship between project satisfaction and continuous participation intention. Therefore, to enhance the effectiveness of rural development projects, it is essential to provide educational programs that inform about the projects and implement measures to increase trust in the government. Furthermore, business plans should be based on regional conditions and resident demand surveys, and programs should be introduced to strengthen residents' sense of identity.

Keywords:

Rural Development Project, Prior Awareness of Project, Trust in Government Policies, Local Attachment, Intention of Continuous Resident Participation키워드:

농촌지역개발사업, 사업 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 지역 애착, 지속적 주민참여 의도Ⅰ. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

우리나라 농촌지역은 1960년대까지 식량 생산 등 국가 생산 활동에 중요한 역할을 담당한 공간이었으나 도시 중심의 개발과 저출산, 고령화 인구 유출 등의 사회 문제로 인해 점차 쇠퇴되어 가고 있다. 우리나라 전국 228개 시군구 중 51개(22.4%)가 소멸 고위험지역으로 분류되었는데(이상호·이나경, 2023), 해당 지역들은 농어촌 낙후지역이라는 특성을 지니고 있다. 2021년 농어촌 삶의 질 실태와 주민 정주 만족도 조사 보고서에 따르면 거주 마을과 지역발전 전망에 대한 만족도 부문에서 도시 주민에 비해 농어촌 주민들의 만족도가 낮게 평가되고 있다(한국농촌경제연구원, 2021).

중앙정부에서는 도시와 농촌 간 발전 정도와 주민 생활환경 만족도의 격차가 지속적으로 발생함에 따라 이를 해소하기 위해 농촌지역개발사업을 추진하고 있다. 농촌지역개발사업은 지역을 발전시키고 주민들의 만족도를 높이기 위해 문화, 복지, 주거, 생활SOC, 주민역량강화 등 다양한 유형의 사업으로 구성되어 있으며, 사업 간 연계를 통해 시너지효과를 창출하는 농촌협약 등을 추진하고 있다. 중앙정부는 주민들의 수요를 반영하고자 사업계획 단계부터 추진, 관리까지 모든 과정에 주민들이 참여할 수 있도록 유도하고 있다.

마을 만들기 사업과 같은 지역개발사업은 추진단계에서 사업의 이해도와 주민참여도가 낮을수록 실패할 가능성이 높으며, 특히 공공 주도로 추진될 경우 지속적 성과를 달성하는 데 한계가 발생할 수 있다(홍진이, 2013). 이러한 관점 속에서 지역사회개발은 주민들의 협조와 참여가 필수적이라고 할 수 있다(정하용, 2007). 이와 관련하여 다수의 연구자들은 주민참여를 높일 수 있는 방안을 모색하는 연구를 진행하고 있다(이재준·이상문, 2003; 이지혜 외, 2009; 전미리, 2019; 장대기, 2021; 김은정·유연우, 2022).

그러나 기존 선행연구에서는 주민참여 의도에 미치는 영향 요인을 지역 애착과 주민참여 간 영향관계(이재완, 2014; 박서연·전희정, 2019; 장대기, 2021), 사업 사전 인지도와 주민참여 의도 간 영향관계(이지혜 외, 2009; 황동열·류희진, 2015; 조성규 외, 2018; 최희용·정문기, 2019; 김환배, 2020; 장대기 2021), 사업만족과 주민참여 의도 간 영향관계(이경영 외, 2018; 장대기, 2021) 등 단편적으로 살펴본 연구에 그쳤으며, 특히 지역사회에서 중요한 요인인 지역 애착의 매개효과를 살펴본 연구가 부족한 실정이다.

아울러, 농촌지역은 도시지역에 비해 취약한 서비스나 시설이 많기 때문에 여러 가지 사업들을 지속적으로 추진하여 생활공간을 개선할 필요가 있다. 따라서 주민참여 의도를 향후 지역에서 추진될 사업에 참여할 의향이 있는지에 대한 개념으로 정립하고, 기존 선행연구에서 검증된 변수와 전문가 FGI를 통해 조사된 변수를 중심으로 연구모형을 설계하고자 한다. 이를 통해서 사업사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족이 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향과 지역 애착의 매개효과를 살펴보고, 분석 결과를 토대로 농촌지역개발을 위한 주민참여 활성화의 과제와 방안 등의 시사점을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 고찰 및 선행연구

1. 농촌지역개발과 일반농산어촌개발사업

우리나라 농촌지역개발은 1970년대부터 지속적으로 추진되어 왔는데 2004년 참여정부에서 균형발전과 지방분권을 국정과제로 채택하고 농촌마을종합개발사업을 추진하였다(송미령 외, 2020). 이후 읍면소재지정비사업, 권역단위종합정비사업, 농촌중심지활 성화사업, 창조적마을만들기사업 등 사업의 명칭과 대상이 변경되어 오다가 2023년 일반농산어촌개발사업으로 통칭하여 추진되고 있다(황영섭, 2021). 일반농산어촌개발사업은 농촌지역개발 분야의 중요한 정책으로써 농산어촌지역 주민의 기초생활수준을 높이고 정주 여건을 개선하여 농산어촌 주민들의 삶의 질을 향상시키는 데 목적을 두고 있다.

일반농산어촌개발사업은 사업내용이나 지원요건에 따라 농촌중심지활성화사업, 기초생활거점조성사업, 시·군역량강화사업 3가지로 구분된다. 농촌중심지활성화사업과 기초생활거점조성사업은 농촌중심지인 읍·면 소재지에 농촌형 생활SOC복합센터를 조성하고 이를 거점으로 배후마을까지 서비스 전달기능을 확대하는 사업이다. 시·군역량강화사업은 주민과 중간지원조직, 지방자치단체 담당자의 역량을 강화하고 완료된 사업지구에 대한 사후관리와 프로그램 운영 등을 위한 소프트웨어 중심의 사업을 지원한다.

일반농산어촌개발사업은 중앙부처 공모방식으로 기초지자체에서 신청하면 광역지자체 사전 평가, 중앙부처 최종 평가를 거쳐 선정하는 프로세스로 진행되고 있다. 일반농산어촌개발사업 중 농촌중심지활성화사업은 상위 거점인 농촌중심지에 문화, 복지, 교육등 복합 서비스 거점을 조성하고, 배후마을까지 서비스 전달체계를 마련하여 농촌주민들의 삶의 질 향상과 정주 여건 개선을 목적으로 추진되고 있다(농림축산식품부, 2023). 농촌중심지활성화사업은 2015년부터 일반지구와 선도지구, 통합지구로 추진되어 오다가 2019년에 농촌중심지 규모에 따라 중심지사업 유형과 기초거점사업 유형으로 전환하면서 중심지와 배후마을 간 시설 및 기능을 연계하여 발전시키는 방식을 도입하였다(송미령 외, 2020).

2. 지속적 주민참여 의도의 영향 요인

주민참여(Resident Participation)란 공적인 의사결정에 있어 자신의 의사를 투영하기 위해 참여하는 것으로 주민참여의 유형은 분류 방식에 따라 구분된다(진두생, 2010). Barber(1983)는 주민참여를 공식적으로 권한이 없는 지역주민들이 정책결정이나 집행과정에 직접적으로 참여하거나 정책결정자들의 의사결정 행위에 간접적으로 영향을 미치는 것이라고 하였다. 이승종(2003)은 주민참여를 정부에 대해 주민들이 영향력을 행사하는 것이며 지방정부에 영향을 미치기 위한 행위라고 하였다. 전미리(2019)는 농촌지역개발사업에서의 주민참여를 사업의 계획과정부터 시행, 운영, 관리 등 모든 과정에 주민이 지역주체로서 참여하는 것이라고 하였다.

의도(Intention)는 주어진 행태를 하는 데 있어 얼마나 노력을 기울이고 있는가를 측정하는 지표로써 의도가 클수록 실제로 그 행태를 실행할 가능성이 높다고 할 수 있다(김은희, 2004). 주민참여 의도는 주민들이 참여할 의사가 있는가에 대한 개념으로 계획행동이론 중 행동 의도로 볼 수 있다. Fishbein and Ajzen(1975)의 합리적 행동이론에 따르면 개인의 행동은 행동 의도에 의해 결정되고, 행동 의도는 개인의 태도와 주관적 규범에 의해 결정된다. 즉, 특정 상황에 대해 긍정적으로 판단하여 행동하기를 원하면 결국 그 행동을 할 가능성이 높아지게 된다는 것이다. 따라서 주민참여 의도는 주민들이 참여를 행동으로 보여주기 전(前) 단계이며, 높은 주민참여 의도는 주민들의 직접적인 참여로 연결된다고 할 수 있다. 성공적이고 효과적인 지역개발사업을 위해서는 주민들의 적극적이고 자발적인 참여가 바탕이 되어야 한다(정하용, 2007). 특히 농촌지역개발사업과 같이 여러 가지 유형의 사업들이 한 장소에 복합적으로 추진될 수 있는 경우 주민들의 지속적인 관심과 참여는 매우 중요한 요소로 볼 수 있다.

문호준·주창범(2022)은 주민참여의 한계로 주민 홍보의 부족과 이에 따른 낮은 수준의 인지도라고 하였다. 지방자치단체로부터 지역 정책들에 대한 유의미한 정보들을 적시에 충분히 제공받지 못하고, 제공받은 정보에 대해서도 전문적 지식이 부족한 경우 정책에 대한 낮은 수준의 인지도를 가지게 된다(김병준, 2012). 주민들이 사업의 목적이나 지원가능한 내용을 인지하지 못한 경우 사업 취지와 상반되는 개인적 민원이나 지역 숙원사업, 가이드라인 및 지침에 맞지 않는 사업 등을 건의할 수 있기 때문에 사업에 대한 정확한 정보를 전달하여 해당 사업을 통해 지역이 어떻게 변화되는지를 인지시킬 필요가 있다.

정부 정책 신뢰는 국민들이 기대하는 예측과 정부가 실제 수행한 부분의 차이가 작을 것이라고 믿는 정도로 볼 수 있다(김대욱·이승종, 2008). 도시재생과 같은 지역개발사업 참여동기는 개인과 공공에 대한 신뢰와 네트워크에 강한 영향을 받게 된다(정현·정문기, 2019). 이러한 개인 또는 기관에 대한 신뢰는 지역주민의 통합이나 정보교환을 원활하게 함으로써 공동체 이슈에 대한 관심을 높이고 이러한 관심은 지역발전을 위한 공공정책사업에 대한 참여의식을 증진할 수 있다(신소연·이상우, 2012; 최재국 외, 2022). 최재국 외(2022)는 신뢰와 네트워크 등 사회적 자본이 높은 사회일수록 주민들이 공공의 의사결정과정에 참여하는 과정 속에서 축적된 민관 상호 간의 신뢰를 기초로 하여 참여를 가능하게 한다고 하였다. 이처럼 개인 또는 기관에 대한 신뢰는 주민들의 참여에 영향을 미치는 하나의 변수로 볼 수 있다.

지역사회개발에서 주민 만족은 사전의 기대 정도와 사후의 실제 성과 간의 차이 또는 개인적으로 성취한 정도라고 할 수 있으며, 개발로 인한 영향들에 대한 지역주민의 주관적인 총체적 평가로 볼 수 있다(최자은·박은경, 2018). 특히 지역사회개발은 주로 물리적인 변화가 이루어지게 되는데 선행연구에서는 주거 등의 물리적 환경개선에 대한 만족도가 주민참여 의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 제시하고 있다(이경영 외, 2018; 사운주, 2020).

주민참여 의도에 영향을 미치는 요인들을 종합하면 직접적 요인과 간접적 요인으로 구분할 수 있다. 직접적 요인의 경우 이미 준공되어 있는 시설이나 프로그램에 대한 만족 정도, 사업에 대한 이해 정도 등으로 볼 수 있다. 간접적 요인의 경우 주민들 간사회적 관계와 지역사회에 대한 주민들의 인식, 사업을 총괄 및 관리하는 중앙 및 지방정부에 대한 신뢰 정도로 볼 수 있다.

3. 선행연구 검토 및 연구의 차별성

도시나 농어촌 등을 대상으로 하는 지역개발사업에서 주민참여는 중요한 요인으로 보고 있으며, 여기에 미치는 영향 요인들이 무엇인지를 살펴보는 연구들이 진행되고 있다.

이지혜 외(2009)는 마을만들기 사업에서 사업 인지도와 지역문제 관심도가 높은 주민일수록 사업 참여도가 높다고 하였다. 이에 주민들의 의견을 충분히 반영할 수 있는 지속적인 홍보 및 교육, 주민참여형 프로그램 도입을 통해 사업 인지도를 높일 필요가 있다고 하였다. 문호준·주창범(2022)은 도시재생을 통한 주거·문화·경제환경 변화의 긍정적 인식은 정보제공형·주민주도형·협력적 참여를 강화한다고 하면서 주민들이 도시재생에 긍정적 인식을 가질 수 있도록 적극적인 홍보가 필요하다고 하였다. 박서연·전희정(2019)은 주민참여에 있어서 정책 인지도가 매우 중요한 요소라고 하면서 지방자치단체에서 추진하는 사업의 목적이나 세부 과제 등에 대한 적극적인 홍보 등이 필요하다고 하였다.

하정봉·길종백(2013)은 주민참여에 있어 정부 신뢰가 매우 중요한 요인이라고 하면서 지역공동체의 활성화와 공공 부문의 청렴성 강화 등의 노력이 필요하다고 하였다. 김필·한익현(2021)은 지방정부 신뢰가 높을수록 시민참여 수준이 높아진다는 결과를 제시하면서 정부에 대한 신뢰는 시민들과의 접촉 의지를 높여 직접적·공식적·제도적 참여를 유도한다고 하였다. 박창환·전영록(2019)은 지방정부 신뢰 중 업무수행능력, 일관성, 공정성, 투명성이 높을수록 주민참여 의사가 높아진다고 하면서 주민들의 의견을 지속해서 청취하고 지방정부 업무에 주민들의 참여를 유도하여 신뢰 관계를 형성해야 한다고 하였다.

장대기(2021)는 도시재생활성화사업에서 지역 애착이 사업 참여도에 직접적인 영향을 미치지는 않으나 간접적인 영향을 미치고 있어 사업에 대한 이해와 긍정적 인식을 제공할 필요가 있다고 하였다. 최희용·정문기(2019)는 지역사회 애착도 중 주민들의 정체성과 친밀감이 높을수록 참여 의지가 높아진다고 하면서 주민 참여를 위해서는 네트워크 형성을 위한 고민이 선행되어야 한다고 하였다. 김환호(2021)는 도시재생사업에서 주민들의 환경적·경제적 인식은 적극적인 참여에 영향을 미치고, 지역정체성은 일부 변수 사이의 조절 효과가 있다고 하였다. 양승필(2012)은 생태관광 개발에 있어서 주민들의 지각된 혜택과 개발 지지도가 높을수록 향후 지역에 도입·개발될 수 있는 생태관광 프로그램에 적극적으로 협조·참여할 수 있다고 하였다. 이에 지역주민 협력과 참여는 지속가능한 관광개발의 선순환 시스템을 구축하는 기본 요건이라고 제언하였다.

전미리(2019)는 농촌지역개발사업에서 사회적 자본이 주민참여에 중요한 요소로 작용한다고 하면서 그룹 특성에 따른 프로그램 개발을 통해 주민참여를 유도할 필요가 있다고 하였다. 김환배(2020)는 도시재생활성화지역에서 주민들의 지역애착과 사업 구축활동, 개인행동역량이 높을수록 지속적 참여가 높아진다고 하면서 지속적인 참여를 향상시키기 위해 지역애착 강화와 주민설명회 개최 등 지역에 대한 관심이 사업추진활동으로 이어지는 방안이 필요하다고 하였다.

이상의 선행연구를 살펴보면 주민참여 의도에 미치는 요인들이 다양한 것으로 볼 수 있다. 그러나 대부분의 선행연구에서는 사업 인지도와 주민참여, 정부 신뢰와 주민참여, 주민 인식 및 지역 애착과 주민참여 등 단편적인 경로만 살펴보는 연구가 진행되어 주민참여 의도에 미치는 다양한 인과관계 모형을 구축하는 연구가 부재하였다. 또한 사업 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 사업만족과 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계에서 지역 애착의 매개 효과를 분석한 연구를 확인할 수 없었다.

본 연구는 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향 요인인 사업 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 지역 애착을 모두 포함한 연구모형을 구성하여 다양한 인과관계를 살펴보았다. 또한 지역 애착이 사업 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계에서 매개효과가 있는지를 살펴보았다.

Ⅲ. 연구 및 분석 방법

1. 사례지역 선정

본 연구는 함평군 농촌중심지활성화사업을 사례로 진행하였다. 함평군은 전라남도 서쪽에 위치한 지역으로 광주광역시와 인접해 있다. 인구는 2024년 4월 기준으로 약 3만 명이며 면적은 392.12㎢로 전라남도 전체의 3.2%를 차지하고 있다. 1차산업 비중이 54.9%로 산업구조가 1차산업에 집중되어 있으며 농가인구는 11,042명으로 주민들의 다수가 농업에 종사하고 있음을 알 수 있다.

함평군은 매년 인구감소에 따라 공·폐가가 생겨나고, 노후화된 공동시설 등으로 인해 지역 환경이 훼손되어 이를 해결하기 위해 지역개발사업을 추진하고 있다. 농어촌지역을 대상으로 시행하는 농촌중심지활성화사업과 기초생활거점조성사업, 농촌신활력플러스사업, 시·군역량강화사업을 토대로 주민 소득과 기초 생활 수준을 높이고 농촌 정주환경을 개선함으로써 인구를 유지하는 데 대응하고 있다. 2003년 대동면 서호리 녹색농촌체험마을을 시작으로 신규마을조성사업 2개소, 권역단위종합정비사업 6개소, 면소재지종합정비사업 2개소, 농촌중심지활성화사업 3개소, 취약지역생활여건개조사업 1개소, 시·군창의사업 1개소, 마을 만들기 사업 16개소, 새뜰마을사업 1개소, 행복마을조성사업 2개소 등을 추진 완료하였으며, 2023년 1월 기준으로 60개소 사업을 추진하고 있다.

농촌중심지활성화사업은 2015년부터 2022년까지 전국 418개소가 추진되고 있는데, 전국 17개 광역시·도 중에서 전라남도의 선정 비중(15.6%)이 가장 높으며, 전남 지역 내에서도 함평군(7개소/10.8%)이 가장 활발하게 추진되고 있다. 본 연구의 대상인 함평군 학교면·해보면·손불면 농촌중심지활성화사업을 구체적으로 살펴보면, 학교면 농촌중심지활성화사업은 2014년 9월에 2015년 사업대상지로 확정되었으며, 2018년 12월 시설 공사가 완료되었다. 사업비는 58억 3천만 원으로 학나래 문화복지센터조성, 비상학 숲 조성, 학다리 쌈지공원 조성, 학다리 급수탑 주변 정비, 역량강화사업 등이 추진되었다. 해보면은 2015년 9월에 2016년 사업대상지로 확정되었으며 2020년 11월 사업이 완료되었다. 사업비는 49억 1천 9백만 원으로 꽃무릇 광장 및 공동홈센터 조성, 게이트볼장 건립, 공동주차장 조성, 보행로 정비, CCTV설치, 중심로경관 정비, 꽃무릇길 조성, 역량강화사업 등이 추진되었다. 손불면은 2016년 9월에 2017년 사업대상지로 확정되었으며, 2021년 3월 시설 공사가 완료되었다. 사업비는 57억 5천만 원으로 농업인 공동홈센터 조성, 손불 사랑방 리모델링, 나눔쉼터및 주차장 조성, 생태하천 정비, 건강과 치유의 숲 조성, 손불중앙로 경관정비, 순무로 경관정비, 역량강화사업 등이 추진되었다.

함평군은 매년 인구가 감소하고 있는 상황 속에서도 인구 유지와 함께 농촌지역 환경을 개선하기 위해 중앙부처 공모사업에 적극 대응하고 있다. 그 결과 2015년 전라남도 농촌진흥사업 최우수기관으로 선정되었고, 2021년 행복농촌만들기 콘테스트에서 농촌지역개발사업 분야 국무총리상을 수상하였다. 2023년에는 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업이 균형발전사업 우수사례로 선정되어 산업통상자원부 표창을 수상하였다. 이처럼 농촌지역개발사업이 활발히 추진되고 있는 함평군을 사례로 한 연구 결과는 타지역에 대한 긍정적인 시사점을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 사례지역으로 선정하였다.

2. 연구 방법

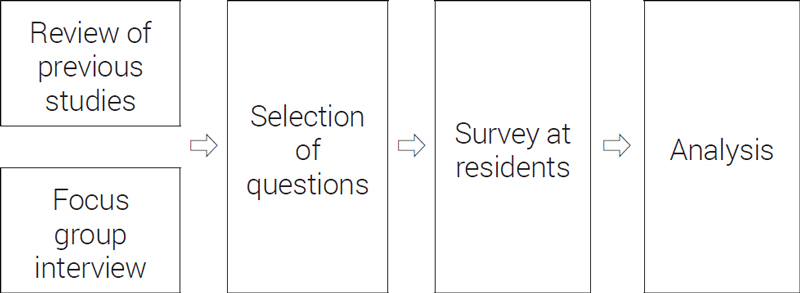

선행연구 검토 및 FGI를 통해 변수를 도출하고, 선정된 조사문항을 중심으로 설문조사를 실시하였다. 통계 분석은 기술통계 분석, 탐색적·확인적 요인분석, 신뢰도 분석, 상관관계 분석 등을 실시하였고, 사업 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 지역 애착과 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계와 매개효과 검증 등을 위해 구조방정식 모형(SEM)을 활용하였다(Figure 1).

3. 변수 선정

변수는 선행연구 검토와 표적 집단 면접법(FGI)을 통해 선정하였다. 먼저 선행연구(강신겸, 2001; 이지혜 외, 2009; 정봉섭, 2010; 이후석, 2011; 안중호, 2013; 박경순, 2014; 김주진 외, 2017; 배은석 외, 2017; 서남진·김호철, 2019; 전미리, 2019; 김나영 외, 2020; 김경아·김현정, 2021; 문종철, 2021; 장대기, 2021; 김은정·유연우, 2022; 김태량 외, 2022; 최성현, 2023)를 토대로 농촌지역개발사업의 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 사업만족, 지역 애착, 지속적 주민참여 의도의 변수를 구성하였다. 이후 선행연구에서 사용된 변수 외에 중요 변수들이 있는지 탐색하고자 전문가와 공무원을 대상으로 측정변수에 대한 표적 집단 면접법(FGI)을 실시하였다.

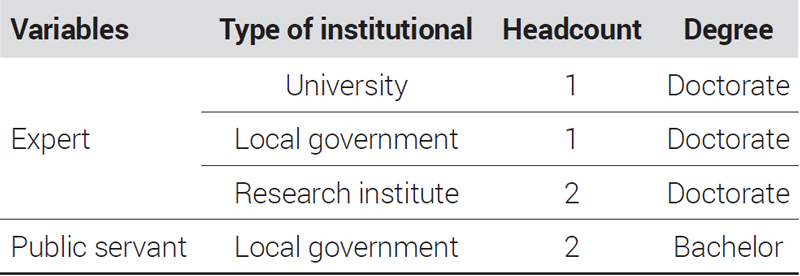

전문가 그룹에는 농촌중심지활성화사업 계획 수립부터 추진 등에 대해 자문을 제공하는 중앙 및 광역계획지원단 소속 전문가와 지역개발 관련 학과 교수 등으로 선정하였다. 공무원 그룹에는 농촌중심지활성화사업을 포함한 지역개발사업 총괄·관리업무를 수행하는 10년 이상 시설직 공무원으로 선정하였다. 이에 전문가 4명, 공무원 2명을 대상으로 면접을 실시하였으며 이 중 5명은 대면, 전문가 1명은 비대면(온라인)으로 진행하였다(Table 1).

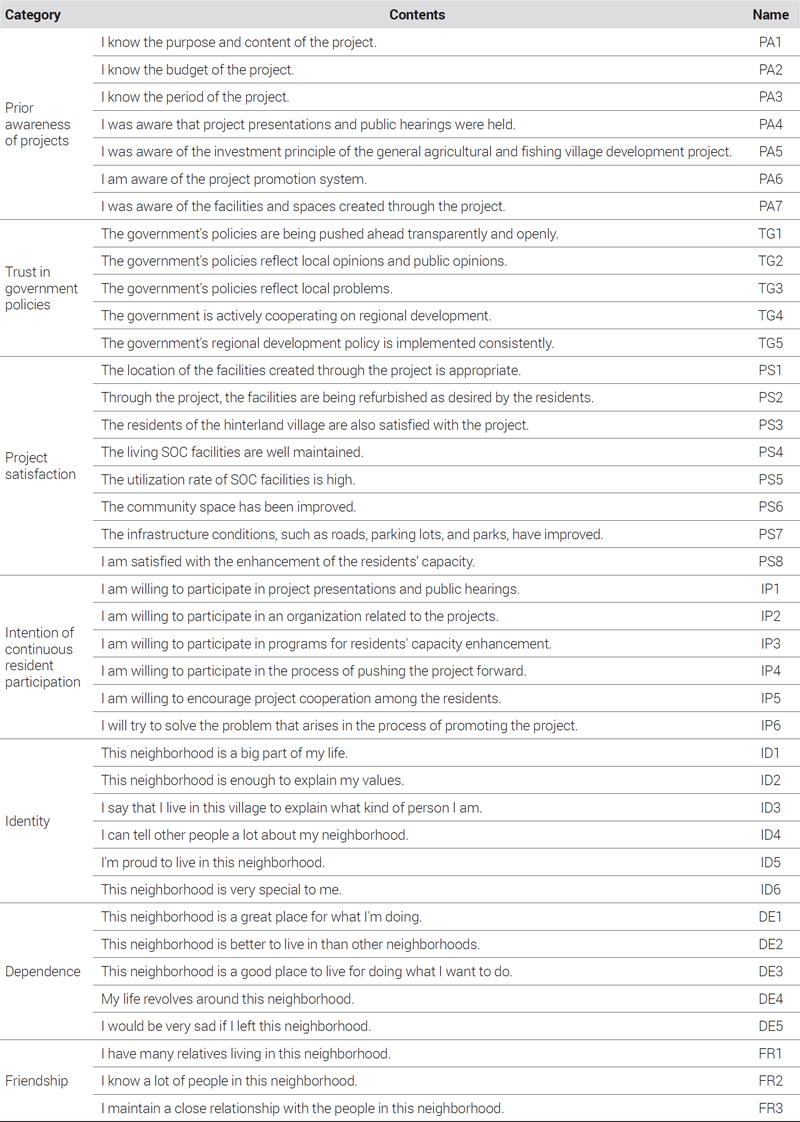

선행연구 검토와 표적 집단 면접법(FGI)을 통해 도출된 변수는 사업 사전 인지도 7개, 정부 정책 신뢰 5개, 사업 만족 8개, 지속적 주민참여 의도 6개, 지역 애착 13개이며 이를 최종 변수로 선정하였다(Table 2).

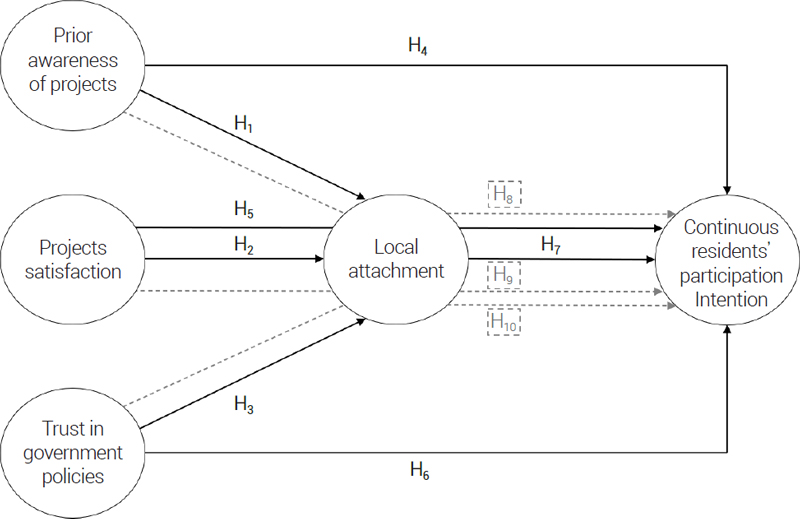

4. 가설 설정

본 연구는 농촌지역개발사업의 사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계와 지역 애착의 매개효과를 살펴보고자 하였다.

먼저 사업 사전 인지도와 지역 애착 간의 관계는 사업에 대한 정보 인식 여부와 지역에 대한 애착 간의 관계로 볼 수 있다. 장대기(2021)의 연구에서는 주민들의 도시재생활성화사업에 대한 인식이 높을수록 지역 애착이 높아진다는 연구 결과를 제시하였고, 황기웅·정문기(2023)는 도시재생뉴딜사업에서 사업 사전 인지도가 지역 애착도에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 이처럼 사업에 대한 인식은 지역 애착에 영향을 미친다는 선행연구 결과에 따라 다음과 같이 가설 1을 설정하였다.

H1: 농촌지역개발사업 사전 인지도는 지역 애착에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

사업 만족과 지역 애착 간의 선행연구를 살펴보면, 황기웅·정문기(2023)의 연구에서는 도시재생뉴딜사업의 만족도가 지역 애착도에 긍정적인 영향을 미친다는 연구 결과를 제시하였고, 장정순·임원선(2015)은 지역사회 만족도가 지역사회 애착도에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 이처럼 주민들이 거주하고 있는 지역을 대상으로 추진한 사업의 만족도가 높다면 해당 지역에서 거주하고 싶은 욕구가 증가하게 될 것이며, 주민들의 교류나 화합을 목적으로 한 하드웨어 및 소프트웨어 사업이 추진될 경우 주민들의 관계가 긍정적으로 변화될 수 있다. 이에 본 연구에서는 사업 만족이 지역 애착에 유의한 영향을 미친다는 가정하에 다음과 같이 가설 2를 설정하였다.

H2: 농촌지역개발사업 만족은 지역 애착에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

정부 정책 신뢰와 지역 애착 간의 관계를 살펴보면, 김기현(2018)은 복지거버넌스를 중심으로 중앙정부, 지방자치단체, 시민단체 등에 대한 신뢰가 포함된 사회자본이 지역사회 애착도에 긍정적인 영향을 미친다고 하였고, 국창민 외(2020)의 연구에서는 평창동계올림픽 후 국가기관 신뢰가 장소애착인 의존성과 정체성에 정(+)의 영향을 미친다고 하였다. 이에 본 연구는 정부 정책 신뢰가 지역 애착에 유의한 영향을 미칠 것이라는 가정하에 다음과 같이 가설 3을 설정하였다.

H3: 정부 정책 신뢰는 지역 애착에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

사업 사전 인지도는 지역개발사업을 추진하는 데 있어 지역주민의 참여를 높여주는 요인이라 할 수 있다. 이재완(2014)은 마을공동체 사업에 대한 정책 인지도가 높을수록 주민참여가 높아진다고 하면서 시민들의 정책 인지도는 주민참여의 기본적인 전제로 작용한다고 하였다. 박서연·전희정(2019)은 사업을 추진하는 데 있어서 정책에 대한 인지 정도는 주민참여에 직접적인 영향력을 행사하는 매우 중요한 요소라고 하였다. 장대기(2021)의 연구에서는 사업 인식이 사업 참여도에 긍정적인 영향을 미친다는 연구 결과를 제시하였다. 이러한 선행연구에 기반하여 사업 사전인지도와 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계를 규명하고자 다음과 같이 가설 4를 설정하였다.

H4: 사업 사전 인지도는 지속적 주민참여 의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

농촌지역개발사업에 대한 만족은 공동체 활동을 기반으로 하는 농촌지역에서 주민들의 생활과 밀접한 연관이 있어서 매우 중요한 요소로 볼 수 있다. 이경영 외(2018)는 도시재생사업에서 자연적·사회적 환경 만족도가 주민참여에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 장대기(2021)는 사업 만족도가 사업 참여도에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 주민들이 기존 사업에 대해 만족한다면 앞으로 지역에서 추진될 사업에 대한 참여 또한 높아질 것으로 볼 수 있다. 이에 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간의 영향관계를 살펴보기 위해 다음과 같이 가설 5를 설정하였다.

H5: 사업 만족은 지속적 주민참여 의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

정부 정책 신뢰와 주민참여 간 관계에 대한 선행연구를 살펴보면 박창환·전영록(2019)은 지역축제를 개최하는 데 있어 지방정부의 신뢰수준인 업무수행 능력과 일관성, 공정성, 투명성은 지역주민의 축제 참여 의사에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 최재국 외(2022)는 사회적 신뢰가 높을수록 도시재생사업 참여의사가 높아진다고 하였다. 이처럼 지역축제뿐만 아니라 주민들의 삶의 질과 밀접한 연관이 있는 지역개발사업에서도 정부 정책신뢰는 주민참여에 긍정적인 영향을 미친다는 선행연구 결과를 바탕으로 다음과 같이 가설 6을 설정하였다.

H6: 정부 정책 신뢰는 지속적 주민참여 의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

지역 애착은 주민들의 참여를 전제로 하는 지역개발 분야에서 중요한 요인으로 볼 수 있다. 특히 지역 애착은 지역이라는 공간적 범위 내에서 지역사회의 구성원으로서 발생하는 정체성과 의존성, 그리고 사회적 관계 등을 의미하기 때문에 지역 애착 수준에 따라 주민들의 참여가 달라질 수 있다. 이지혜 외(2009)는 마을만들기사업에서 지역 애착도가 주민참여도에 긍정적인 영향을 미친다고 하였고, 김환배(2020)는 주민들의 지역 애착은 도시재생사업 참여 의사에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 이 밖에도 황동열·류희진(2015), 조성규 외(2018)의 연구에서도 지역 애착이 참여 의도에 긍정적인 영향을 미친다는 결과를 제시하고 있다. 이에 지역 애착은 지속적 주민참여 의도에 유의한 영향을 미칠 것으로 판단하고 다음과 같이 가설 7을 설정하였다.

H7: 지역 애착은 지속적 주민참여 의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

선행연구를 살펴보면 사업 사전 인지도, 사업 만족, 정부 정책신뢰, 지역 애착, 지속적 주민참여 의도는 각각 영향 관계에 있는 것으로 볼 수 있다. 특히 지역 애착 요인은 지역 문제에 대한 관심이나 참여를 유도하는 촉매제로써 작용할 수 있다(이경영 외, 2018). 김주진·나주몽(2021)은 한국 청년의 지역 만족도와 행복감 간에 영향 관계에서 지역 애착은 일정 부분 매개효과를 갖는다는 연구 결과를 제시하였고, 김영교·남궁미(2019)는 도시재생 활동과 주민참여 간 관계에서 장소 애착심이 부분 매개 역할을 한다고 하였다. 이에 농촌지역개발사업에서의 사전 인지도, 사업 만족, 정부 정책 신뢰와 지속적 주민참여 의도 간에 지역 애착의 매개효과를 확인하고자 다음과 같이 가설 8, 가설 9, 가설 10을 설정하였다.

H8: 사전 인지도와 지속적 주민참여 의도 간 지역 애착은 매개 역할을 할 것이다.

H9: 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 지역 애착은 매개 역할을 할 것이다.

H10: 정부 정책 신뢰와 지속적 주민참여 의도 간 지역 애착은 매개 역할을 할 것이다.

5. 연구모형 구성 및 자료 수집

앞서 설정한 가설에 근거하여 사업 사전 인지도, 사업 만족, 정부 정책 신뢰, 지역 애착이 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향을 살펴보고, 지역 애착의 매개효과를 살펴보기 위해 다음과 같이 구조방정식 모형(SEM)을 구성하였다(Figure 2).

구조방정식 모형(SEM)은 사회학이나 심리학에서 개발된 측정 이론과 계량경제학에서 개발된 연립 방정식 모델이 결합하여 발전된 분석 방법(조철호, 2015)으로 각종 사회 또는 경제 현상 등을 연구할 때 사용하고 있다. 구조방정식 모형은 변수 간 복잡한 인과관계를 검증할 때 유용하며, 특히 모형은 독립변수와 종속변수 사이의 직접 효과와 매개변수를 통한 간접 효과까지 파악할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

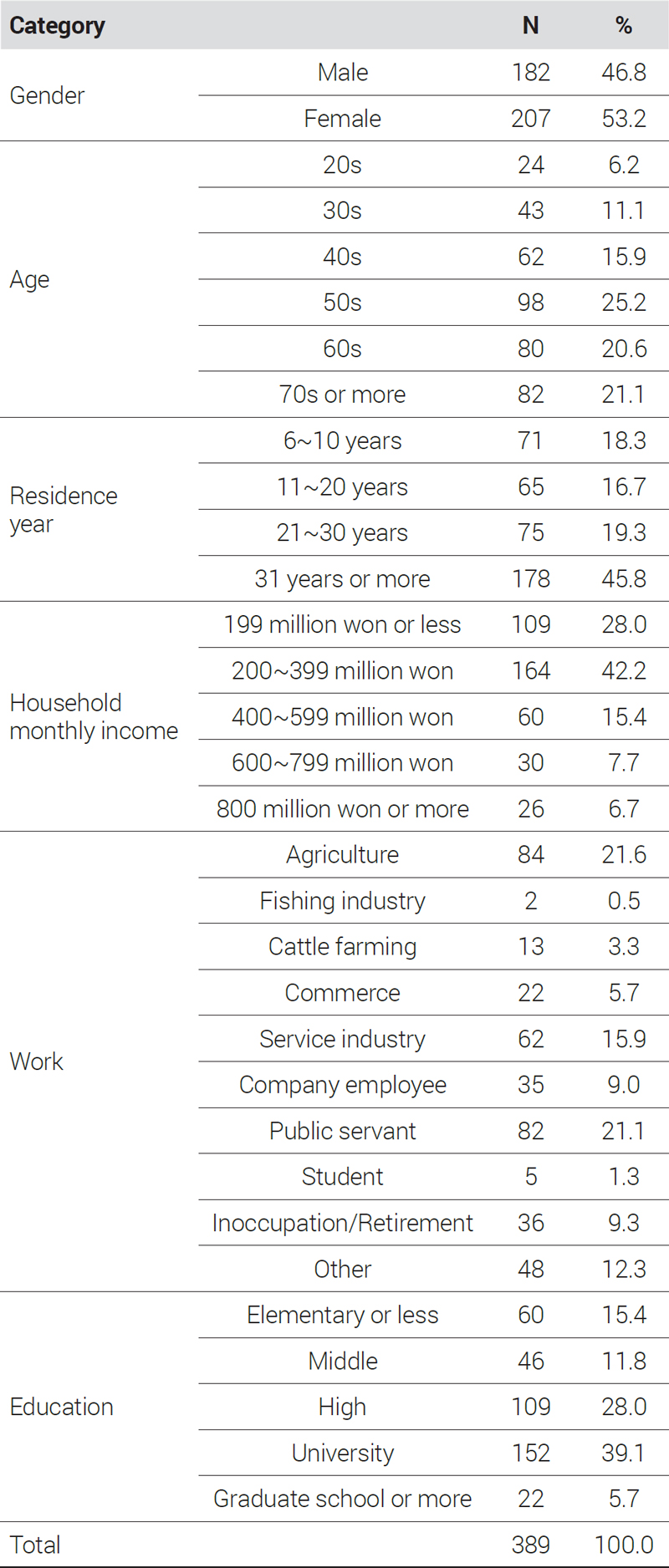

분석 자료는 주민 설문조사를 통하여 수집하였다. 조사 방식은 대면 설문조사 방식으로 진행하였으며 2023년 6월 전라남도 함평군 해보면과 학교면, 손불면에 거주하고 있는 19세 이상 주민 420명을 대상으로 진행하였다. 이 중 389부(해보면 129부, 학교면 127부, 손불면 133부)의 유효 표본을 분석 자료로 활용하였다.

Ⅳ. 실증 분석 결과

1. 응답자 특성

설문 응답자 389명 중 여성은 53.2%, 남성은 46.8%로 나타났다. 연령대는 50대(25.2%), 70대 이상(21.1%) 등의 순으로 나타났다. 거주기간은 31년 이상(45.8%)이 가장 많았으며, 가구 월 소득은 200~399만 원이 42.2%로 가장 높게 나타났다. 직업은 농업(21.6%), 공무원(21.1%), 서비스업(15.9%) 순으로 나타났고, 최종 학력은 대학교(39.1%), 고등학교(28.0%), 초등학교 이하(15.4%) 순으로 나타났다(Table 3).

2. 기술통계 분석

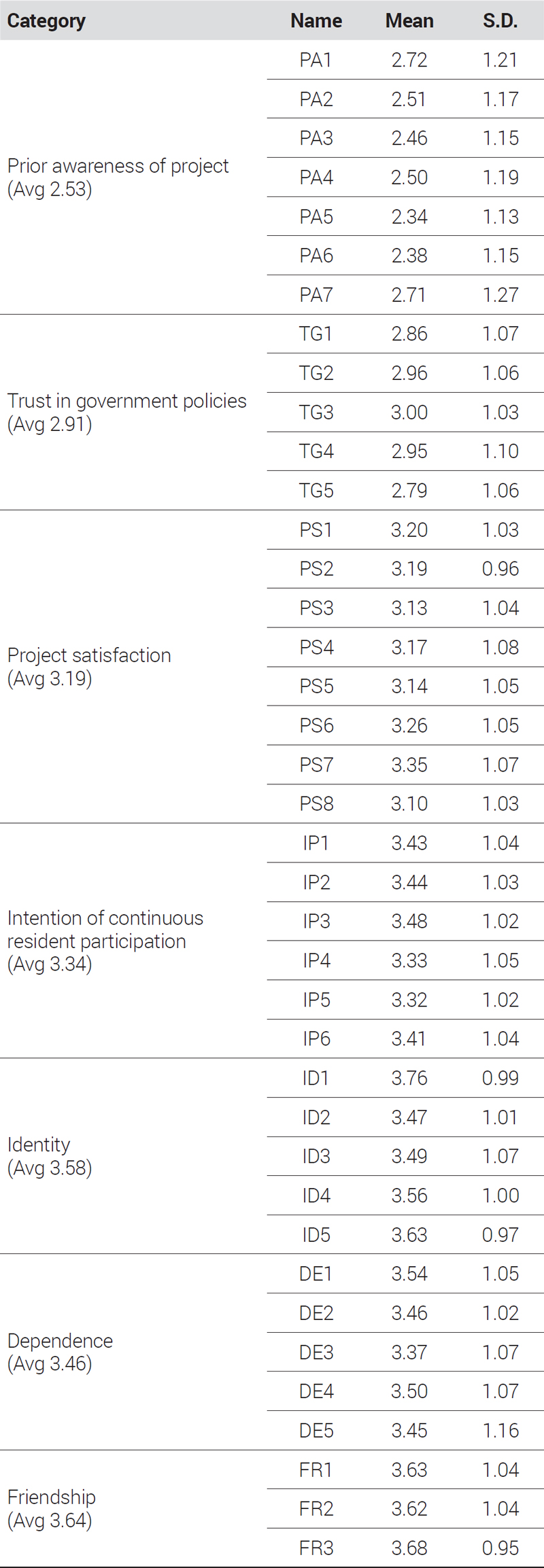

변수의 전반적인 특성을 파악하기 기술통계 분석을 진행하였다. 각 문항은 리커트 5점 척도를 적용하였고 3점을 중간값으로 해석하였다.

먼저 사업 사전 인지도(2.53)의 전체 평균값은 중간값 이하로 나타났으며, 세부 문항에서 ‘사업목적 및 내용’과 ‘조성시설 및 공간’에 대한 인지도가 상대적으로 높았다. 정부 정책 신뢰(2.91)의 전체 평균값은 중간값 이하로 나타났으며, 세부 문항에서 ‘지역문제 반영’이 상대적으로 높았다. 사업 만족도(3.19)의 전체 평균값은 중간값 이상으로 나타났으며, 세부 문항 중 ‘기반시설여건 개선’이 가장 높았다. 지속적 주민참여 의도(3.34)의 전체 평균값은 중간값 이상으로 나타났으며, 세부 문항 중 ‘프로그램 참여’가 가장 높게 나타났다. 지역 애착 요인인 정체성(3.59), 의존성(3.46), 친분성(3.64)의 평균값은 모두 3.5를 상회하는 값을 보이고 있어 주민들의 지역 애착이 높음을 알 수 있다(Table 4).

3. 탐색적 요인분석 및 신뢰도 분석

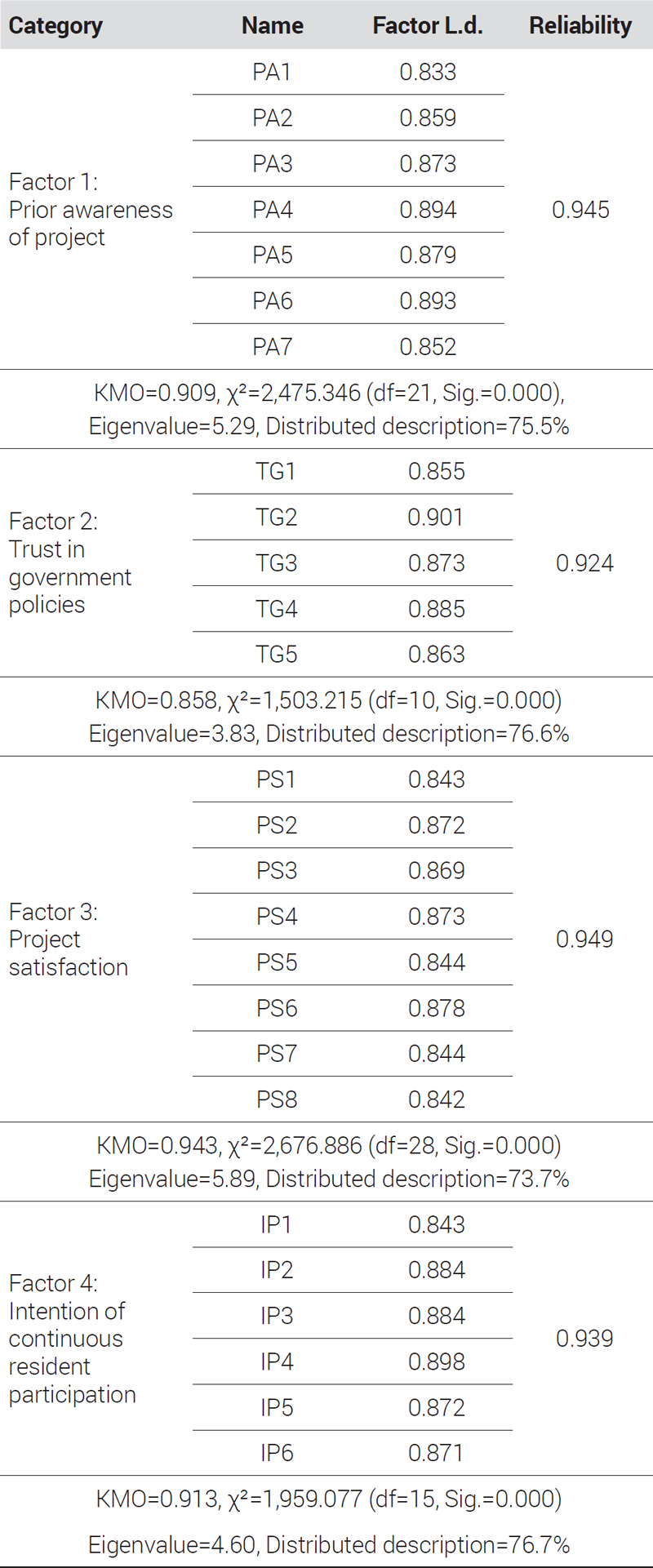

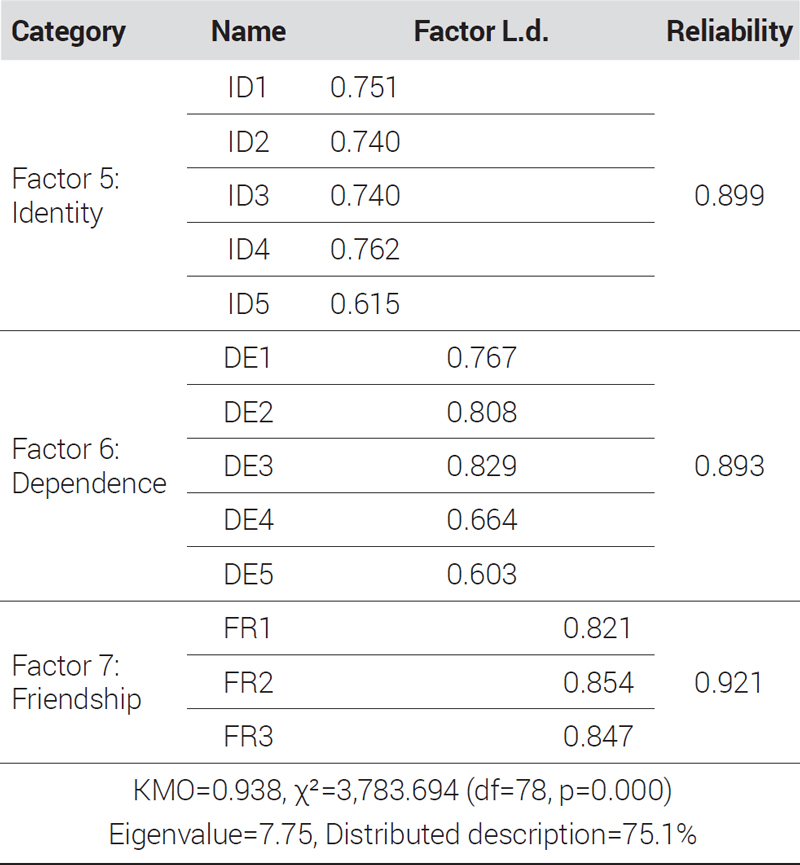

변수의 타당도 및 신뢰도 검증을 위해 탐색적 요인분석과 신뢰도 분석을 실시하였다(Table 5, Table 6). 탐색적 요인분석은 주성분 분석법을 이용하였고 요인 적재량이 0.5 이상인 변수들을 유의한 변수로 판단하였다. 신뢰도 검증에서는 요인별로 Cronbach’s α값을 도출하여 0.6 이상인 경우 신뢰도가 확보되었다고 판단하였다.

Exploratory factor analysis and reliability analysis of the awareness, trust, satisfaction, and participation

탐색적 요인분석 결과, KMO값이 모두 0.8 이상으로 나타났고, 측정변수들의 공통성과 요인 적재량이 모두 0.5 이상으로 나타나 자료의 타당도를 확보하였다. 요인 1은 “사업 사전 인지도”, 요인 2는 “정부 정책 신뢰”, 요인 3은 “사업 만족도”, 요인 4는 “지속적 주민참여 의도”로 명명하였다.

신뢰도 분석에 있어서 신뢰도 계숫값인 Cronbach’s α값을 살펴보면, 0.924~0.949 사이로 기준치인 0.6 이상으로 나타나 각요인의 신뢰도가 확보되었다.

지역 애착은 3개의 요인으로 분류되었는데 요인 5는 “정체성”, 요인 6은 “의존성”, 요인 7은 “친분성”으로 명명하였다. 신뢰도 분석에 있어서 신뢰도 계숫값인 Cronbach’s α값을 살펴보면, 0.893~0.921 사이로 기준치인 0.6 이상으로 나타나 각 요인의 신뢰도가 확보되었다.

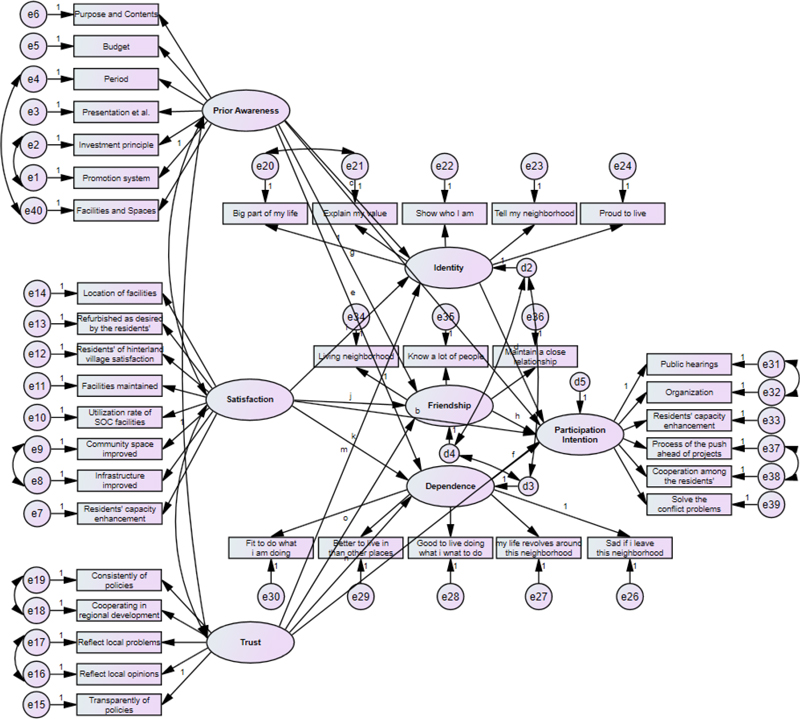

4. 확인적 요인분석

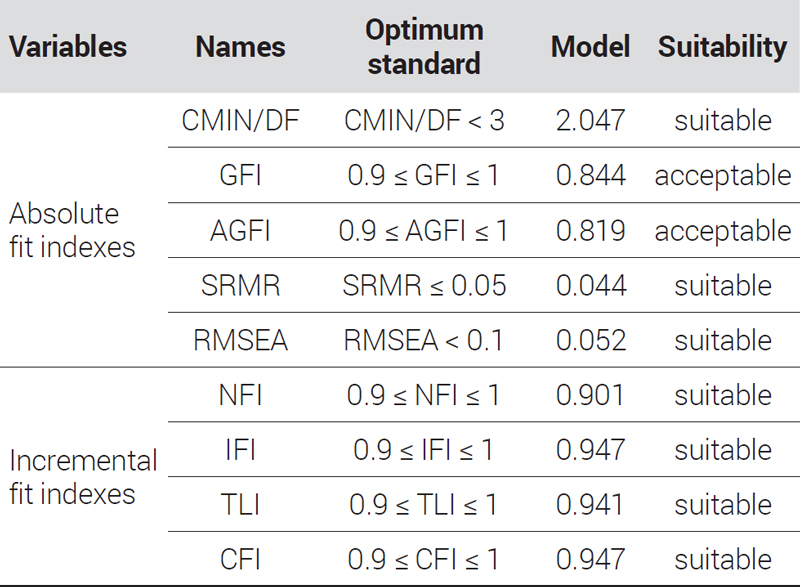

확인적 요인분석을 통해 모형 적합성을 검증하였다. 적합성은 절대 적합도 지수와 증분 적합도 지수를 확인하였다(Table 7).

확인적 요인분석 결과, 일부 지표의 적합도 지수가 0.9 미만으로 나타나 수정 지수를 기준으로 수정 모형을 구성하였다. 수정 모형에 대한 적합도 지수를 살펴보면 GFI와 AGFI가 최적 기준(0.9)에 미치지 못했으나 GFI와 AGFI를 제외한 다른 지표들이 최적 기준에 부합하여 최종 모형으로 채택하였다(CMIN/df = 1.926, GFI = 0.854, SRMR= 0.044, RMSEA= 0.049, NFI= 0.907, RFI= 0.898, IFI = 0.953, CFI= 0.953, TLI= 0.948, AGFI= 0.831).

확인적 요인분석 모형의 타당도 검증 결과, 표준화 계수(Standardized Coefficient)와 다중상관제곱(SMC), 분산추출지수(AVE), 개념신뢰도(CCR) 등의 값이 기준 수치보다 높게 나타나 측정변수들의 자료가 적합하다고 판단하였다(Standardized Coefficient>0.5; p<0.001; SMC>0.4; AVE>0.5; CCR>0.7).

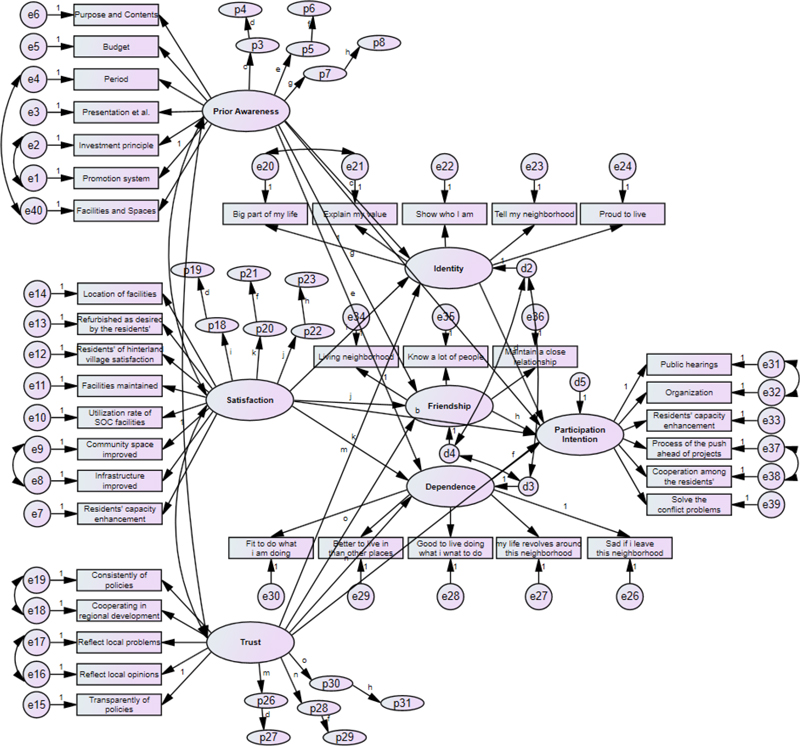

5. 구조방정식 모형 분석

사업 사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 지역 애착, 지속적 주민참여 의도 간 구조적 관계를 살펴보고, 지역 애착의 매개효과를 검증하고자 다음과 같이 구조방정식 모형을 구성하였다(Figure 3).

모형에 대한 적합도 평가 결과, 절대 적합도 지수의 GFI(0.844)와 간명 적합도 지수의 AGFI(0.819) 값이 최적 모형의 기준치(0.9)에 미치지 못했다. 그러나 GFI와 AGFI는 표본 특성에 기인한 비일관성(Inconsistencies)으로 인하여 영향을 받을 수 있어서 표본 특성으로부터 자유로운 CFI를 기준으로 판단하는 것을 권장하고 있다(송지준, 2015). 본 연구모형은 GFI, AGFI, CFI, TLI, IFI 등의 값이 0.8~0.9 이상의 값으로 나타나 수용가능한 모형으로 판단하였다(김황배 외, 2014).

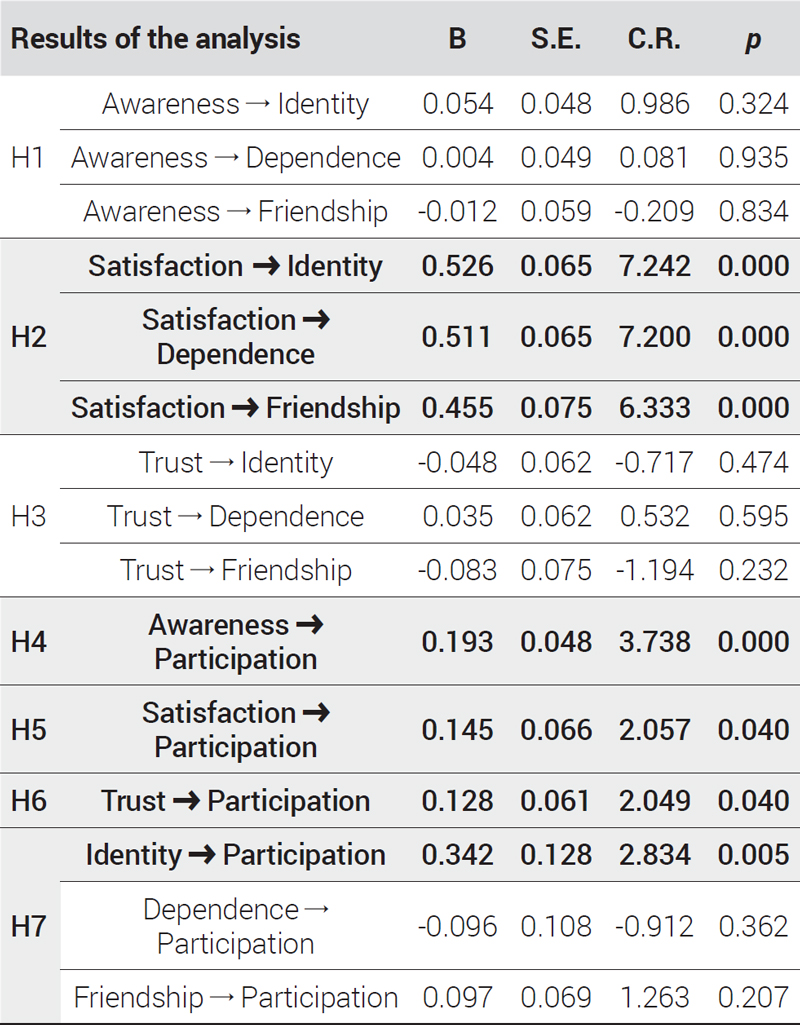

영향관계 검증에 대한 적합 여부는 임곗값인 C.R.값(±1.96)과 유의 수준을 나타내는 p값(p<0.05)으로 판단하였다(Table 8). 사업 사전 인지도가 지역 애착 요인인 정체성, 의존성, 친분성에 미치는 영향 계수는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타나 가설 1은 기각되었다. 이에 사업에 대한 정보 인식은 지역이 발전할 수 있는 하나의 정보 전달 매체일 뿐 주민들 간 공동체를 형성하고 친밀도를 높여주는 등의 영향을 주지 않는 것으로 볼 수 있다.

사업 만족이 지역 애착 요인인 정체성, 의존성, 친분성에 미치는 표준화 계수는 각각 0.526, 0.511, 0.455로 유의수준 0.1%에서 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 가설 2는 채택되었다.

정부 정책 신뢰가 지역 애착 요인인 정체성, 의존성, 친분성에 미치는 영향 계수는 유의하지 않은 것으로 나타나 가설 3은 기각되었다. 선행연구에서는 사회적 자본 중 신뢰를 개인에 대한 신뢰와 기관에 대한 신뢰로 구분하고 있는데, 본 연구에서의 정부정책 신뢰는 개인 간 신뢰가 아닌 기관에 대한 신뢰이므로 주민간 애착이나 지역이라는 공간적 애착심을 형성하는 데는 영향을 미치지 않는다고 할 수 있다.

사업 사전 인지도가 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향의 표준화 계수는 0.193으로 유의수준 0.1%에서 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 가설 4는 채택되었다.

사업 만족이 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향의 표준화 계수는 0.145로 유의수준 5%에서 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 가설 5는 채택되었다.

정부 정책 신뢰가 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향의 표준화 계수는 0.128로 유의수준 5%에서 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 가설 6은 채택되었다.

지역 애착 요인 중 정체성이 지속적 주민참여 의도에 미치는 영향의 표준화 계수는 0.342로 유의수준 1%에서 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 가설 7은 부분 채택되었다. 반면에 의존성과 친분성은 유의하지 않은 것으로 나타났다. 의존성이 유의하지 않게 나타난 것은 농촌중심지활성화사업이 주민소득 증대등 지역경제 활성화가 아닌 주민들의 편의 증진을 주된 목적으로 추진되기 때문에 주민들의 지속적 참여 의도에는 영향을 미치지 못한 것으로 볼 수 있다. 또한 농촌중심지활성화사업은 중심지와 배후지로 구분되어 사업을 추진하게 되는데, 중심지 주민들이 희망하는 수요와 배후지 주민들의 희망하는 수요에 대한 차이가 있기 때문에 친분성이 지속적 주민참여 의도에 영향을 미치지 못한 것으로 볼 수 있다. 관광개발사업의 경우 지역 소득 증대나 환경변화 등 경제적, 사회적, 환경적 영향을 미치게 되는데, 농촌지역 개발사업의 경우 주민들이 최소한의 정주 여건을 누릴 수 있도록 하기 때문에 선행연구(서유영, 2013; 조성규 외, 2018; 양귀석, 2019)와 상이한 결과를 보이는 것으로 나타났다.

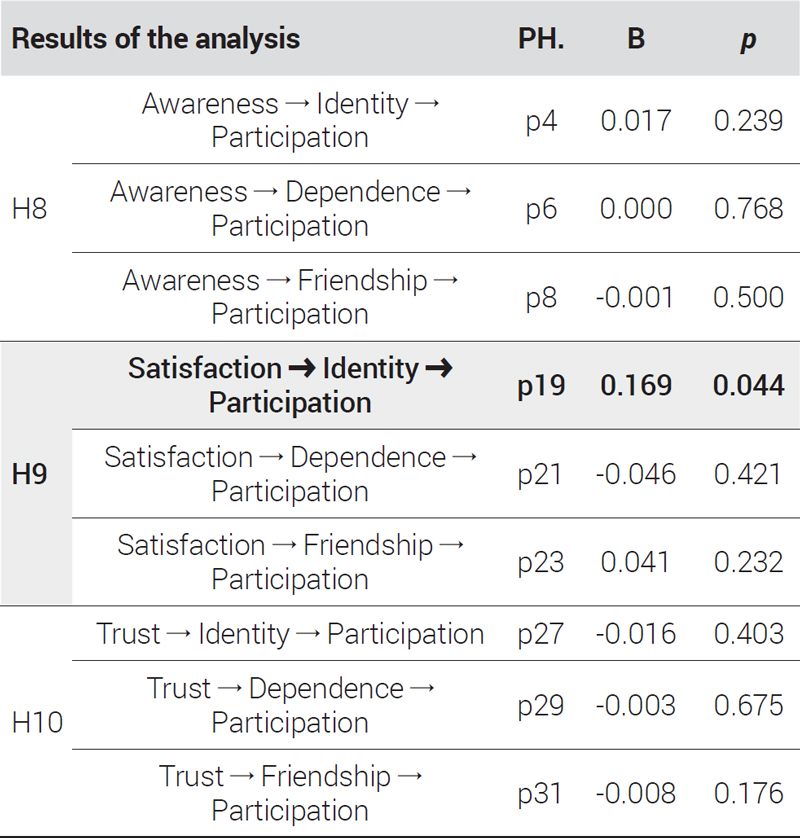

농촌지역개발사업의 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계에 있어 지역 애착이 매개 효과를 갖는지 확인하였다(Table 9). 지역 애착(정체성, 의존성, 친분성)과 같이 매개변수가 두 개 이상인 경우 다중매개모형을 구성하여야 한다. 매개 경로에 대한 개별적인 간접 효과의 크기와 유의성을 확인하기 위해 유령 변수(Phantom Variable)를 이용하였다(Figure 4).

사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계에서 정체성은 매개효과가 있는 것으로 나타났다. 사업 만족→ 정체성→ 지속적 주민참여 의도(p19)의 간접 효과는 0.169로 유의수준 5%에서 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 매개효과가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 반면에 의존성(B=-0.046), 친분성(B= 0.041)은 유의하지 않은 것으로 나타났다.

사업 사전 인지도 및 정부 정책 신뢰와 지속적 주민참여 의도 간의 영향 관계의 경우 독립변수가 매개변수인 정체성, 의존성, 친분성에 유의한 영향을 미치지 않기 때문에 매개효과가 없는 것으로 나타났다. 이에 가설 9는 부분 채택되었고 가설 8과 가설10은 기각되었다.

6. 소결

농촌지역개발사업의 사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 지역 애착, 지속적 주민참여 의도 간 구조적 관계를 살펴본 결과, 첫째, 사업 만족이 높을수록 지역 애착이 높아지는 것으로 나타났다. 지역사회 구성원 간에 친분이나 유대를 통하여 형성되는 사회적 애착(친분성), 지역사회에 대한 감정적 애착(정체성), 특정 장소 또는 환경에 대한 기능적 애착(의존성) 등을 형성하는 데 있어 사업 만족도가 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 지역애착은 주민들의 거주 욕구와도 밀접한 연관이 있기 때문에 인구감소, 지방소멸에 있어 중요한 요인이라고 할 수 있다. 반면에 사업 사전 인지도와 정부 정책 신뢰는 지역 애착에 통계적으로 유의한 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 주민들의 사업 인식과 정부 정책에 대한 신뢰가 지역사회 발전 및 공동체 형성과는 연관성이 없기 때문이라 할 수 있다.

둘째, 사업 사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 정체성이 높을수록 농촌지역개발사업에 대한 지속적 주민참여 의도가 높아지는 것으로 나타났다. 특히 정체성의 경우 지속적 주민참여 의도에 가장 높은 영향을 주는 것으로 나타났는데, 이는 농촌지역개발사업이 거주환경을 개선하는 사업이기 때문에 주민들의 정체성이 주민참여 의도에 가장 큰 영향을 미친다고 할 수 있다.

마지막으로 사업 만족이 지속적 주민참여 의도에 직접적인 영향을 미치는 동시에 정체성이 매개되어 간접적으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 사업에 대한 높은 만족도를 가진 주민들의 정체성을 높여 주민참여를 극대화하는 방안이 필요함을 시사한다. 반면에 의존성과 친분성의 경우 주민참여 의도에 직접적인 영향을 미치지 않기 때문에 매개효과가 없다고 할 수 있다.

Ⅴ. 결론 및 시사점

본 연구는 지역주민들의 농촌지역개발사업의 사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 지역 애착이 지속적 주민참여 의도에 미치는 직접적인 영향을 검증함과 동시에 지역 애착의 매개효과를 보이는지 규명하는 데 목적을 가지고 있다. 이를 위해 전라남도 함평군 손불면, 학교면, 해보면 거주자들을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 수집된 데이터는 구조방정식 모형을 사용하여 인과관계를 분석하였다.

본 연구의 학술적 시사점으로 첫째, 농촌지역개발사업에서 주민들의 사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 지역 애착이 지속적 참여 의도에 영향을 미치는 요인임을 발견하였다는 점이다. 본 연구에서는 사업 사전 인지도, 정부 정책 신뢰, 사업 만족, 정체성이 주민참여 의도에 정(+)의 영향을 미친다는 결과를 도출하였다.

둘째, 사업 사전 인지도와 정부 정책 신뢰, 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계에서 지역 애착의 매개효과를 검증하였다는 점에서 의의가 있다. 그동안 사업 사전 인지도, 정부 정책신뢰, 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 단순 경로만을 살펴본 연구가 진행되었으나 이들 간 매개효과를 검증한 연구를 확인할 수 없었다. 그러나 본 연구는 지역 애착의 매개효과 검증을 통해 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 관계에서 정체성이 매개 효과를 갖는다는 것을 발견하였다.

본 연구의 정책적 시사점으로 첫째, 지속적 주민참여 의도를 높이기 위해서는 기존 안내 방식과 함께 새로운 주민밀착형 정보전달 수단을 마련할 필요가 있다. 현재 방식인 설명회나 공청회, 현수막 등은 주민들에게 정보를 전달하는 데 한계가 있을 수 있다. 따라서 기존 정보 전달 방식과 함께 현재 농림축산식품부에서 진행하고 있는 교육 프로그램의 대상을 사업추진위원에서 지역주민으로 확대하여 사업에 대한 인지도를 제고시킬 필요가 있다.

둘째, 중앙정부와 지방자치단체에서는 기관 신뢰를 높일 수 있도록 정책 정보 공개와 공약사항 이행, 주민과의 소통·교류 확대 등의 방안이 마련되어야 한다. 정부에 대한 신뢰가 주민들이 사업에 참여하게 되는 계기가 될 수 있는 만큼 정부에서는 정책 수립 시 현실에 적합한지를 검토하여 실효성 있는 정책을 제시하여 주민들의 신뢰를 제고하여야 한다. 또한 지역개발 정책 정보와 공모사업 선정 과정 등을 투명하게 공개하여 공정성을 확보하고, 정책·사업 담당자와 주민들 간 소통 및 교류를 통해 유대관계를 형성할 필요가 있다.

셋째, 지역 여건 분석과 주민 수요조사에 기반한 사업계획을 수립하여 주민 만족도를 제고할 필요가 있다. 사업계획 수립 시 지역의 취약한 부분이나 실제 주민들의 필요사업 등이 반영되지 않다 보니 사업 완료 후 주민들의 참여가 저조한 사례가 발생하고 있다. 주민참여를 높이기 위해서는 지역에 대한 기초적인 조사·분석과 주민들이 필요로 하는 사업이 무엇인지를 명확하게 파악하는 것이 중요하다. 이 밖에도 농촌중심지활성화사업과 같이 중심지와 배후 지역 모두 서비스를 전달하는 사업의 경우 각각의 지역이 요구하는 서비스가 다를 수 있기 때문에 중심지와 배후지를 고려한 사업계획이 수립되어야 한다.

넷째, 주민들의 정체성을 높일 수 있는 주민역량강화 프로그램 기획·운영이 필요하다. 지역 애착 중 정체성만이 지속적 주민참여 의도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났고 사업 만족과 지속적 주민참여 의도 간 영향 관계에서 정체성이 매개효과를 갖는 것으로 나타났다. 이에 우수사례 선진지 견학 시 최대한 많은 주민이 참여할 수 있도록 독려하고 주민 간 단합 목적의 프로그램을 포함하여 단결력을 높일 필요가 있다. 이 밖에도 지역축제나 화합 한마당 등 문화 프로그램 운영을 통해 주민들의 정체성을 높여줄 필요가 있다.

다섯째, 주민들의 지속적 참여를 위해 농촌지역개발사업 관련 지침 개정이 필요하다. 농촌지역개발사업을 통해 조성된 시설과 프로그램은 지역주민들이 직접 관리하는 것이 바람직하나 생업으로 인해 실제로 참여가 어려운 실정이다. 특히 현재 농촌지역개발사업 관련 지침에는 소득사업이나 사업비 내 인건비 편성 등이 제한되어 있다. 지속적인 사후관리와 운영을 위해서는 수익이 안정될 때까지 사업비 일부를 인건비와 중간 지원조직 지원금으로 사용할 수 있도록 한시적으로 허용할 필요가 있다. 또한 자체수익사업 가능 범위를 확대하여 주민들이 사업에 직접적으로 참여할 수 있도록 하고, 지방자치단체의 재정적 부담을 완화하는 방안도 고려할 필요가 있다.

마지막으로, 사업 종료 이후에도 주민들의 관심도와 참여도 제고를 위해 사후관리 조직체계 구축이 필요하다. 사업이 종료되어 시설이 준공되면 사업에 참여했던 주민이나 지자체에서는 관심이 소홀해질 수 있다. 이를 해결하기 위해 주민과 공무원, 전문가들이 정기적으로 만나 소통하고 사후관리 등에 대해 논의할 수 있는 사후관리를 위한 주민-행정-전문가 공동협의체 등을 구성하였으면 한다.

그러나 본 연구는 시간적·공간적 문제로 인해 국가에서 추진하고 있는 농촌지역개발사업 중 농촌중심지활성화사업만을 살펴보았고, 연구 대상 지역을 전라남도 함평군으로 한정하였다는 점에서 연구의 일반화에 한계가 있다. 또한 중앙정부와 지방정부를 구분하지 않고 정책 신뢰 요인을 살펴보았다는 한계점이 있다.

향후 연구과제로 농촌지역개발사업뿐만 아니라 어촌지역을 대상으로 하는 지역개발사업 연구가 진행될 필요가 있다. 농촌과 어촌은 지역 환경부터 문화 등의 차이가 있어 지역적 특성에 따라 차이가 있을 것으로 판단된다. 따라서 어촌지역개발사업을 사례로 본 연구에서 사용한 모형을 적용했을 때 어떠한 결과가 나오는지 도출하여 농촌과 어촌 간 비교한다면 유의미한 연구 결과가 도출될 것으로 판단된다.

Acknowledgments

이 논문은 주저자의 박사학위논문(2024년) 일부를 수정, 보완 및 발전시켰음.

References

-

강신겸, 2001. “지역사회 애착도가 관광개발에 대한 태도에 미치는 영향”, 한양대학교 박사학위논문.

Gang, S.G., 2001. “The Impact of Community Attachment on the Attitudes toward Tourism Development”, Ph. D. Dissertation, Hanyang University. -

국창민·김도균·정아람, 2020. “평창동계올림픽 후 레거시 효과가 국가기관 신뢰, 자주적 관여, 장소애착에 미치는 영향”, 「한국체육과학회지」, 29(4): 675-691.

Kuk, C.M., Kim, D.K., and Jung, A.L., 2020. ”Legacy Effects on the Trust in National Institutions, Independent Engagement, and Place Attachment after Pyeongchang Winter Olympics”, The Korea Journal of Sports Science, 29(4): 675-691. [ https://doi.org/10.35159/kjss.2020.08.29.4.675 ]

-

김경아·김현정, 2021. “관광형 도시재생에 의한 장소성 형성이 지역사회 애착과 태도에 미치는 영향: 서울시 용산구 해방촌을 중심으로”, 「여가관광연구」, 23(3): 47-70.

Kim, K.A. and Kim, H.J., 2021. “Effects of Placeness on the Attachment and Attitude of Local Community by the Tourism-type Urban Regeneration: Based on Haebangchon in Yongsan-gu, Seoul”, Journal of Leisure and Tourism Research, 23(2): 47-70. -

김기현, 2018. “지역주민의 사회연결망과 사회자본이 복지거버넌스에 미치는 영향: 지역사회 애착도의 매개효과를 중심으로”, 남부대학교 박사학위논문.

Kim, K.H., 2018. “A Study on the Effects of Social Network and Social Capital on Welfare Governance: Used Community Attachment as a Parameter”, Ph. D. Dissertation, Nambu University. -

김나영·김진강·김수진, 2020. “관광형 도시재생사업에 있어서 지역주민의 지역애착도가 참여의사에 미치는 영향: 관광 젠트리피케이션 인식의 매개효과”, 「Tourism Research」, 45(3): 51-75.

Kim, N.Y., Kim, J.K., and Kim, S.J., 2020. “The Influence of the Regional Attachment of Residents on Participation Intention in Tourism-Type Urban Regeneration Project: Mediating Effect of the Tourism Gentrification”, Tourism Research, 45(3): 51-75. -

김대욱·이승종, 2008. “정부신뢰의 참여에 대한 효과”, 「한국사회와 행정연구」, 18(4): 43-62.

Kim, D.W. and Lee, S.J., 2008. “The Effect of Trust in Government on Citizen Participation”, Korean Society and Public Administration, 18(4): 43-62. -

김병준, 2012. 「지방자치론」, 파주: 법문사.

Kim, B.J., 2012. The Theory of Local Autonomy, Paju: Bobmunsa. -

김영교·남궁미, 2019. “도시재생사업에서 주민참여도에 미치는 영향요인 연구: 장소애착심 매개효과를 중심으로”, 「한국지역개발학회지」, 31(3): 43-66.

Kim, Y.K. and Namgung, M., 2019. “A Study on Factors Influencing the Residents’ Participation of Urban Regeneration: Focused on the Mediating Effect of Place Attachment”, Journal of the Korean Regional Development Association, 31(3): 43-66. -

김은희, 2004. “쓰레기 감량행태의 영향요인 분석: 계획행태이론의 적용을 중심으로”, 조선대학교 박사학위논문.

Kim, E.H., 2004. “A Study on the Factors Affecting the Garbage Reduction Behavior: From the Perspective of the Theory of Planned Behavior”, Ph. D. Dissertation, Chosun University. -

김은정·유연우, 2022. “농어촌개발 컨설팅에서 주민참여의도가 사업성과에 미치는 영향”, 「디지털융복합연구」, 20(4): 261-268.

Kim, E.J. and You, Y.Y., 2022. “Effect of Resident Participation Intention on Project Performance in Rural Development Consulting”, Journal of Digital Convergence, 20(4): 261-268. -

김주진·정봉현·신우진, 2017. “관광개발사업의 인지성이 배후지역주민의 태도에 미치는 영향: 무안군 생태갯벌유원지를 사례로”, 「한국지역개발학회지」, 29(5): 73-90.

Kim, J.J., Jeong, B.H., and Shin, W.J., 2017. “The Impact of Perceptions of Tourism Development Project on the Attitudes of Residents in a Case of Muan-gun Ecology Tidal Flat Amusement Park”, Journal of the Korean Regional Development Association, 29(5): 73-90. -

김주진·나주몽, 2021. “한국 청년의 지역 만족도가 행복감에 미치는 영향: 비수도권 도시 내 지역 애착의 매개효과를 중심으로”, 「아시아연구」, 24(1): 211-232.

Kim, J.J. and Na, J.M., 2021. “The Influence of Local Satisfaction of Korean Youth on Happiness: Focusing on the Mediating Effect of Local Attachment to Non-Capital Cities”, The Journal of Asian Studies, 24(1): 211-232. [ https://doi.org/10.21740/jas.2021.02.24.1.211 ]

-

김태량·강희주·조중현, 2022. “농촌중심지 생활SOC시설 이용의 영향요인 연구: 강진군 성전면 농촌중심지활성화사업 거점지구를 대상으로”, 「농촌계획」, 28(2): 51-59.

Kim, T.R., Kang, H.J., and Cho, J.H., 2022. “A Study on the Factors Affecting Utilization of Life SOC Facilities of Rural Center: In the Case of Base District of Seongjeon-myeon Rural Center Revitalization Project of Gangjin-gun”, Journal of Korean Society of Rural Planning, 28(2): 51-59. -

김필·한익현, 2021. “정부신뢰와 참여: 제도적 혁신은 어떤 역할을 하는가”, 「한국행정학보」, 55(1): 57-91.

Kim, P. and Han, I.H., 2021. “The Relationship between Trust in Government and Citizen Participation: What Role Dose Democratic Innovation Play?”, Korean Public Administration Review, 55(1): 57-91. [ https://doi.org/10.18333/KPAR.55.1.57 ]

-

김환배, 2020. “도시재생활성화지역 주민들의 지속적인 참여의도에 미치는 영향요인 간 구조적 관계 분석: 장위도시재생활성화 지역을 중심으로”, 한양대학교 박사학위논문.

Kim, H.B., 2020. “The Structural Relationship between Factors Affecting Consistent Participation of Citizens in Urban Regeneration Area: Focusing on Jangwi Urban Regeneration Area”, Ph. D. Dissertation, Hanyang University. -

김환호, 2021. “지역주민의 도시재생사업 인식이 주민참여와 주민만족에 미치는 영향”, 광주대학교 박사학위논문.

Kim, H.H., 2021. ”The Effect of Local Residents’ Perception of Urban Regeneration Projects on Residents’ Participation and Satisfaction”, Ph. D. Dissertation, Gwangju University. -

김황배·안우영·이상화, 2014. “도시철도역사의 유형별 특성을 고려한 환승시설의 중요도 분석”, 「대중교통학회지」, 32(5): 487-496.

Kim, H.B., Ahn, W.Y., and Lee, S.H., 2014. “Importance Factor Analysis on Transfer Facilities by Considering Characteristics of Urban Railway Station”, Journal of Korean Society of Transportation, 32(5): 487-496. [ https://doi.org/10.7470/jkst.2014.32.5.487 ]

-

농림축산식품부, 2023. 「2023년 일반농산어촌개발사업 추진계획」, 세종.

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 2023. 2023 Rural Development Promotion Plan, Sejong. -

문종철, 2021. “지역사회 협력과 정부신뢰가 주민 안전참여행동에 미치는 영향에 관한 연구”, 건국대학교 박사학위논문.

Moon, J.C., 2021. “A Study on Effects of Local Society Cooperation and Government Trust on Residents’ Safety Participation Behaviors”, Ph. D. Dissertation, Konkuk University. -

문호준·주창범, 2022. “도시재생정책의 지속가능성 연구: 주거환경 개선과 지역주민참여를 중심으로”, 「사회과학연구」, 61(1): 267-287.

Mun, H.J. and Ju, C.B., 2022. “A Study on the Sustainability of Urban Regeneration: Focusing on the Improvement of the Living Environment and the Participation of Local Residents”, Journal of Social Sciences, 61(1): 267-287. [ https://doi.org/10.22418/JSS.2022.4.61.1.267 ]

-

박경순, 2014. “정책·정부 신뢰가 정책 수용도에 미치는 영향 연구: 국민연금정책을 중심으로”, 전남대학교 박사학위논문.

Park, K.S., 2014. “A Study on the Effects of Policy/Government Trust on the Degree of Policy Acceptance: Focusing on National Pension Policy”, Ph. D. Dissertation, Chonnam National University. -

박서연·전희정, 2019. “사회자본과 정책인지도가 주민참여 의사에 미치는 영향: 서울시 ‘찾아가는 동주민센터’ 사업을 중심으로”, 「한국정책학회보」, 28(1): 195-222.

Park, S.Y. and Jeon, H.J., 2019. “The Effect of Social Capital and Policy Literacy on the Willingness to Participate in Community Development Activities: The Case of ‘Reaching Out Community Service Center’ in Seoul”, The Korea Association for Policy Studies, 28(1): 195-222. [ https://doi.org/10.33900/KAPS.2019.28.1.7 ]

-

박창환·전영록, 2019. “축제 개최에 따른 지역주민의 지방정부 신뢰와 지역 영향인식 간 관계 연구: 안동 국제탈춤페스티벌을 중심으로”, 「동북아관광연구」, 15(4): 209-229.

Park, C.H. and Jeon, Y.R., 2019. “A Study on the Relationship between Trust in Local Government and Regional Impact awareness by Festivals: Focusing on Andong Maskdance Festival”, Northeast Asia Tourism Research, 15(4): 209-229. [ https://doi.org/10.35173/NATR.15.4.11 ]

-

배은석·손지현·박해긍·송영지, 2017. “지역사회애착이 지역사회만족에 미치는 영향: 소득수준 차이를 중심으로”, 「사회과학연구」, 24(1): 137-156.

Bae, E.S., Son, J.H., Park, H.K., and Song, Y.J., 2017. “The Impact of Community Attachment on Community Satisfaction: Focused on the Income Level”, Journal of Social Science, 24(1): 137-156. [ https://doi.org/10.46415/jss.2017.03.24.1.137 ]

-

사운주, 2020. “도시재생사업 만족도가 지역사회 애착 및 주민참여의도에 미치는 영향관계 분석: 중국 베이징시 동사남지역을 중심으로”, 한양대학교 석사학위논문.

Shi, Y.S., 2020. “An Analysis on the Influence of Satisfaction on Community Attachment and Intention of Resident Particpation in an Urban Regeneration Area: Focusing on Dongsi Nan, Beijing, China”, Master’s Dissertation, Hanyang University. -

서남진·김호철, 2019. “도시재생사업에 대한 주민만족도 결정요인 연구: 도시활력증진사업을 중심으로”, 「대한부동산학회지」, 37(3): 25-46.

Suh, N.J. and Kim, H.C., 2019. “A Study on the Determinants of Residents’ Satisfaction in Urban Regeneration Projects: Focused on Urban Vitality Promotion Projects”, Journal of the Korea Real Estate Society, 37(3): 25-46. -

서유영, 2013. “지역주민의 문화가치가 지역사회애착과 지역이벤트 태도 및 주민참여행동에 미치는 영향”, 경기대학교 대학원 박사학위 논문.

Seo, Y.Y., 2013. “The Influence of Cultural Values on Community Attachment, Attitudes toward Local Community Event and Behaviors of Resident’s Participation”, Ph. D. Dissertation, Kyonggi University. -

송미령·성주인·정문수·김태완·나현수, 2020. 「농촌중심지활성화사업 개편 방향 연구: 농촌중심지 유형 구분 및 거점서비스 진단 기준 개발을 중심으로」, 나주: 한국농촌경제연구원.

Song, M.R., Seong, J.I., Jung, M.S., Kim, T.W., and Na, H.S., 2020. A Study on the Improvement Direction of Rural Center Revitalization Project, Naju: Korea Rural Economic Institute. -

송지준, 2015. 「논문작성에 필요한 SPSS/AMOS 통계분석방법」, 파주: 21세기사.

Song, J.J., 2015. SPSS/AMOS Statistical Analysis Method Required for Thesis Preparation, Paju: 21st Century History of Book Publishing. -

신소연·이상우, 2012. “트위터와 페이스북 이용자들이 형성하는 사회자본유형이 정치참여에 미치는 영향”, 「사이버커뮤니케이션학보」, 29(4): 191-232.

Shin, S.Y. and Lee, S.W., 2012. “The Influence of Social Capital: Focusing on Twitter & Facebook Users’ Political Participation”, Journal of Cybercommunication Academic Society, 29(4): 191-232. -

안중호, 2013. “농촌마을 종합개발사업의 주민 만족도 영향 분석”, 한양대학교 박사학위논문.

An, C.H., 2013. “Analysis of Resident Satisfaction Degree in the Comprehensive Rural Village Development Project”, Ph. D. Dissertation, Hanyang University. -

양귀석, 2019. “취약지역 마을만들기사업에서 지역사회애착심이 주민참여에 미치는 영향: 부여군 구교1·3리 고령자를 중심으로”, 공주대학교 대학원 석사학위 논문.

Yang, G.S., 2019. “The Effect of Local Attachment on Residents’ Participation in Vulnerable Areas Maeul-Mandeulgi Project: A Case Study for the Elderly in Gugyo-ri 1 & 3 in Buyeo County”, Master’s Dissertation, Kongju National University. -

양승필, 2012. “생태관광 개발에 대한 지역주민의 인식 영향요인, 지각된 혜택, 개발 지지도, 참여의도간의 관계 연구”, 「관광연구」, 27(2): 319-339.

Yang, S.P., 2012. “A Study on the Relationships of Residents` Perceptions, Perceived Benefits, Development Supports and Intentions to Participate toward Eco-tourism Development”, International Journal of Tourism Management and Sciences, 27(2): 319-339. -

이경영·김범석·정문기, 2018. “주거환경만족도가 주민참여에 미치는 영향: 지역애착도의 매개효과를 중심으로”, 「한국정책학회보」, 27(1): 89-117.

Lee, K.Y., Kim, B.S., and Jeong, M.G., 2018. “The Effect of Residential Environment Satisfaction on Citizen Participation: Focusing on the Mediating Effect of Local Attachment”, The Korea Association for Policy Studies, 27(1): 89-117. -

이승종, 2003. 「지방자치론」, 서울: 박영사.

Lee, S.J., 2003. The Theory of Local Autonomy, Seoul: Parkyoungsa -

이재완, 2014. “서울시 마을공동체 사업의 주민참여 결정요인에 관한 연구: 정책인지도를 중심으로”, 「지방정부연구」, 17(4): 409-437.

Lee, J.W., 2014. “A Study on the Determinants of Citizen Participation in Seoul Village Community Projects: Focused on Policy Literacy”, The Korean Journal of Local Government Studies, 17(4): 409-437. -

이재준·이상문, 2003. “지속가능한 농촌발전을 위한 주민참여 요인분석에 관한 연구”, 「국토계획」, 38(3): 39-55.

Lee, J.J. and Lee, S.M., 2003. “Analysis on the Factors Motivating the Residents’ Participation in Sustainable Rural Village Program”, Journal of Korea Planning Association, 38(3): 39-55. -

이지혜·이명훈·전병혜, 2009. “마을만들기 사업에 있어서 주민참여도에 관한 영향구조 분석: 광주광역시 북구지역을 대상으로”, 「국토계획」, 44(1): 73-85.

Lee, J.H., Lee, M.H., and Jeon, B.H., 2009. “A Study on Affecting Factor-Construction of the Residents-participatory in Maeulmandeulgi: Focused on Gwangju City Bukgu”, Journal of Korea Planning Association, 44(1): 73-85. -

이후석, 2011. “지역주민의 지역애착 수준별 농촌 관광영향 인식과 관광개발태도 관계 분석”, 「관광연구저널」, 25(5): 29-45.

Lee, H.S., 2011. “Analysis of the Relationships between the Residents’ Perceptions of Tourism Impact and their Attitudes toward Tourism Development According to the Level of Community Attachment”, International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(5): 29-45. -

장대기, 2021. “도시재생활성화사업에 관한 주민인식 및 지역애착이 주민참여에 미치는 영향 연구: 영천시 사례를 중심으로”, 경일대학교 박사학위논문.

Jang, D.K., 2021. “A Study on the Effects of Resident Awareness about and Local Attachment to a Project of Revitalizing Urban Regeneration on Resident Participation: Case of the City of Youngcheon”, Ph. D. Dissertation, Kyungil University. -

장정순·임원선, 2015. “지역사회 애착도에 영향을 주는 요인 연구: 경기도 의정부 지역을 중심으로”, 「한국정책연구」, 15(2): 101-125.

Jang, J.S. and Lim, W.S., 2015. “Studies on the Effects of Community Attachment: Based on Uijeongbu, Kyunggi Province”, The Journal of Korean Policy Studies, 15(2): 101-125. -

전미리, 2019. “농촌지역개발사업에서 사회적 자본(통합성, 연계성) 인식수준이 주민의 참여의도에 미치는 영향”, 서울시립대학교 박사학위논문.

Jun, M.R., 2019. “The Influence of the Perception Level of Social Capital(Integrity, Connectivity) on the Residents’ Participation Intention in Rural Development Projects”, Ph. D. Dissertation, University of Seoul. -

정봉섭, 2010. “지역관광개발에 있어서 주민의 참여와 협력, 통합의 관계”, 경기대학교 박사학위논문.

Jung, B.S., 2010. “The Relations of Residents’ Participation, Collaboration, and Integration for Community Tourism Development”, Ph. D. Dissertation, Kyonggi University. -

정하용, 2007. “지방자치시대의 지역사회개발과 주민참여 활성화 방안”, 「한국지역개발학회지」, 19(3): 1-30.

Jeong, H.Y., 2007. “A Study on the Community Development and Resident’s Participation in the Era of Local Autonomy”, Journal of the Korean Regional Development Association, 19(3): 1-30. -

정현·정문기, 2019. “사회적 자본이 주민참여에 미치는 영향: 서울특별시 금천구 독산2·3동을 중심으로”, 「지방행정연구」, 33(1): 3-35.

Jeong, H. and Jeong, M.G., 2019. “The Effect of Social Capital on Citizen Participation: The Case of Doksan 2·3dong, Geumcheon-gu, Seoul”, The Korea Local Administration Review, 33(1): 3-35. -

조성규·한창민·최규환, 2018. “일반농산어촌개발사업 대상 지역주민의 관광개발 참여의도에 미치는 영향 요인에 관한 연구: 인지된 효과의 조절효과”, 「관광레저연구」, 30(3): 299-317.

Cho, S.K., Han, C.M., and Choi, K.H., 2018. “A Study on the Influence Factor of Local Residents’ Participation Intention in Rural Development Project Areas: Focusing on Moderating Effects of Perceived Effects”, Journal of Tourism and Leisure Research, 30(3): 299-317. [ https://doi.org/10.31336/JTLR.2018.03.30.3.299 ]

-

진두생, 2010. “지역개발에 있어서 주민참여에 관한 연구: 서울시 뉴타운 사업을 중심으로”, 건국대학교 박사학위논문.

Jin, D.S., 2010. “A Study of Citizen Participation in Regional Development: Focused on the Newtown Project of the Seoul Metropolitan Government”, Ph. D. Dissertation, Konkuk University. -

최성현, 2023. “강원특별자치도 출범에 따른 지역주민의 관광영향 인식이 삶의 만족에 미치는 영향: 지역애착과 관광정책 신뢰의 조절효과를 중심으로”, 강원대학교 박사학위논문.

Choi, S.H., 2013. “The Effect of Local Residents’ Perception of Tourism Impact on Life Satisfaction with the Launch of Gangwon Special Self-Governing Province: Focusing on the Moderating Effect of Regional Attachment and Tourism Policy Trust”, Ph. D. Dissertation, Kangwon National University. -

최자은·박은경, 2018. “관광개발영향이 지역주민의 만족도와 삶에 대한 만족도에 미치는 영향: 동해안권 광역관광개발사업 대상 지역의 주민들을 중심으로”, 「관광연구」, 43(1): 255-273.

Choi, J.E. and Park, E.K., 2018. “Influence of Tourism Development Impact on Local Resident‘s Satisfaction and Life Satisfaction: Focused on the Residents of Regions Where Have Been Promoted Tourism Development in Eastern Coast of Korea”, Tourism Research, 43(1): 255-273. [ https://doi.org/10.32780/ktidoi.2018.43.1.255 ]

-

최재국·조금숙·문국경, 2022. “사회적 자본과 도시재생사업 참여의사 관계에서 지방정부 역량 인식의 조절효과: 사회적 신뢰와 사회적 네트워크를 중심으로”, 「한국정책연구」, 22(1): 55-78.

Choi, J.K., Cho, K.S., and Moon, K.K., 2022. “Moderating Effect of Recognition of Local Government Capability on the Relationship between Social Capital and Intent to Participate in Urban Regeneration Projects: Focusing on Social Trust and Social Network”, The Journal of Korean Policy Studies, 22(1): 55-78. [ https://doi.org/10.46330/jkps.2022.3.22.1.55 ]

-

최희용·정문기, 2019. “지역사회애착도가 주민참여의지에 미치는 영향: 서울시 5대 생활권 간 비교를 중심으로”, 「한국행정논집」, 31(4): 855-878.

Choi, H.Y. and Jeong, M.G., 2019. “The Effect of Local Community Attachment on Resident’s Willingness to Participate: Focusing on the Comparison among Five Regions in Seoul”, Korean Public Administration Quarterly, 31(4): 855-878. [ https://doi.org/10.21888/KPAQ.2019.12.31.4.855 ]

-

하정봉·길종백, 2013. “주민참여에 영향을 주는 요인에 관한 연구: 이익, 제도, 이념 등을 중심으로”, 「한국거버넌스학회보」, 20(3): 249-274.

Ha, J.B. and Kil, J.B., 2013. “An Analysis on the Impact Factors of Citizen Participation: Focused on Interest, Institutions, and Ideology”, Korean Governance Review, 20(3): 249-274. [ https://doi.org/10.17089/kgr.2013.20.3.010 ]

-

이상호·이나경, 2023. “지방소멸위험 지역의 최근 현황과 특징”, 「지역산업과 고용」, 7: 112-119. .

Lee, S.H. and Lee, N.K., 2023. “Recent Status and Characteristics of Regions at Risk of Local Extinction”, Local Industry and Employment Policy, 7: 112-119. . -

한국농촌경제연구원, 2023. 「농업전망 2023: 농업·농촌의 혁신과 미래」, 나주.

Korea Rural Economic Institute, 2023. Agricultural Outlook 2023: Innovation and the Future of Agriculture and Rural Areas, Naju. -

홍진이, 2013. “마을 만들기 사업과 지방자치단체의 역할”, 「공공사회연구」, 3(2): 151-169.

Hong, J.I., 2013. “The Role of Local Government on the Community Building Project”, Journal of Public Society, 3(2): 151-169. -

황기웅·정문기, 2023. “도시재생 뉴딜사업 참여 정도가 지역애착도에 미치는 영향: 충주시 도시재생 뉴딜사업을 중심으로”, 「한국행정연구」, 32(4): 133-159.

Hwang, K.W. and Jeong, M.G., 2023. “The Impact of Urban Regeneration New Deal Project Participation on Regional Attachment: A Focus on Chungju-Si”, The Korean Journal of Public Administration, 32(4): 133-159. -

황동열·류희진, 2015. “공공미술 프로젝트에 대한 지역주민 인식이 지역사회 애착도 및 참여의도에 미치는 영향: 서울시 종로구 이화동 벽화마을을 중심으로”, 「조형디자인연구」, 18(3): 109-127.

Hwang, D.R. and Ryu, H.J., 2015. “The Effect of Local Resident’s Perception of Public Art Projects on Community Attachment and Participatory Intention: Focusing on Ihwadong Mural Village in Jongno-gu, Seoul”, The Journal of the Korea Society of Art&Design, 18(3): 109-127. -

황영섭, 2021. “농촌지역의 사회적 자본 형성과 지역개발사업 참여의지와 형성: 농촌지역개발 지역역량강화사업의 효과 모델화를 중심으로”, 전남대학교 박사학위논문.

Hwang, Y.S., 2021. “Formation of Social Capital in Rural Areas and Intention to Participate in Regional Development Projects: Focusing on Modeling the Effectiveness of Regional Capacity Building”, Ph. D. Dissertation, Chonnam National University. - Barber, B., 1983. The Logic and Limits of Trust, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

- Fishbein, M. and Ajzen, L., 1975. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading, MA: Addison-Wesley.