계획의 존립 근거에 관한 탐구

Abstract

The purpose of this study is to clarify the rationale behind the existence of planning, which has been institutionalized in society for over 100 years. Despite its long-standing presence, there has been little discussion on the fundamental reasons for planning’s existence. Societal expectations and the perceived necessity of planning do not fully explain its presence, as deriving a rationale solely from these factors is overly doctrinaire. This study examines the rationale for planning’s existence through the lens of Ludwig Wittgenstein’s early philosophy, particularly his views in the “Tractatus Logico-Philosophicus,” and John Rawls’ concept of the “veil of ignorance.” While necessity has driven the institutionalization of planning, this study argues that the existence of planning precedes such necessity. Ultimately, planning exists not because society deems it necessary, but because of the fears and expectations shared by humans and the communities to which they belong.

Keywords:

The Ontology of Planning, Planning Theory, The Peculiar Nature of Planning키워드:

계획의 존재론, 계획이론, 계획의 기이한 특이성Ⅰ. 서 론

계획의 오비추어리(obituary)1)는 필요 없다. 계획이 아무리 쓸모없어져도 우리는 계획을 세울 것이다. 장욱(1995a)은 계획의 실패·부재·쇠퇴와 계획가의 능력에 대한 믿음의 상실 때문에 더 이상 계획이 설 자리가 없으며, 이에 따라 계획의 오비추어리를 준비한다고 했다. 그러나 계획의 여러 문제점을 타개하지 못하더라도 계획은 존립할 수 있다. 물론 계획의 역할과 한계를 분명하게 나타내고자 그와 같은 비판을 했다고 여겨지지만, 그가 말한 모든 문제점과 상관없이 오비추어리는 필요 없다. 이 외에도 계획의 정당성을 위협하는 여러 요소에 대한 그의 논의(장욱, 1995b; 1996; 1999a; 1999b)는 계획의 죽음을 고하는 데 있어 무의미하다. 그런데, 계획이 쓸모가 없다면 어떻게 그것의 존립이 가능한가? 본 글은 이에 대한 탐구의 결과물이며, 이로부터 계획이 가진 기이한 특이성(the peculiar nature of planning)2)을 엿볼 수 있다.

우리는 사회의 필요에 따라 계획을 제도화하였으나, 필요 이전에 계획의 존립을 요청한다. 우리가 계획의 존립을 요청한다는 것은 계획의 존재론을 사회3) 안에서 도출한다는 의미다. 사회 밖에서 계획의 존재론을 보게 되면, 사회의 부족한 점을 보완하기 위해 필요한 기능으로써 계획이 제도화되었다고 결론짓게 된다. 다시 말해 그것의 필요성으로 계획의 존립 근거를 설명하게 된다. 계획의 실패와 한계가 명확해진다면 필요성에 의문을 제기하게 되고, 그 결과 존립 기반이 흔들린다. 반면 사회 안에서 계획의 존재론을 논할 경우, 우리가 사회의 필요와 무관하게 계획의 존립을 요청한다고 설명할 수 있다. 계획의 존재론이 우리로부터 연역되는 것이다. 사회를 구성하는 공동체가 알 수 없는 미래에 대한 기대감과 두려움을 공유하고, 이를 기반으로 계획의 존립을 요청한다.

계획의 존립이 우리로부터 연역되는 것이라면, 계획의 존재론을 재정립할 필요가 있다. 눈에 보이는 실체가 아니므로 계획은 사회의 구성물이다. 우리는 미래를 알 수 없으므로 미래에 대해 두려워하기도 하고 기대하기도 한다. 개인은 이러한 미래를 대비할 수도 있고 그러지 않을 수도 있다. 그러나 사회에서 알 수 없는 미래는 공동체의 불안 요소가 된다. 사회를 유지하기 위해서는 평화가 수반되어야 하기 때문이다. 미래의 불안 요소를 잘 관리해야 평화로운 환경을 조성할 수 있다. 미래에 일어날 일이 사회에 유익하리라 생각한다면 이는 기대 요소가 된다. 한편, 기대를 저버리지 않기 위해서는 기대를 저버릴 불안 요소를 최소화해야 한다. 요약하자면 우리는 도시 및 지역사회를 형성한 이래 미래에 대한 두려움을 없애고 기대를 충족시키기 위해 계획의 존립을 요청하게 되었다. 많은 인구가 모여 살게 되면 도시 규모가 커지고 인구밀도가 증가한다. 계획의 존립 요청은 개인이 아닌 사회 공동체로부터 나오며 이는 도시 및 지역의 형성과 무관하지 않다. 참고로 우리나라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제1조는 도시계획의 당위성을 ‘공공복리’에서 찾고 있다(김흥순, 2021). 계획의 존재론은 개인이 아닌 공동체 차원에서 다루어져야 한다. 이러한 차원에서 본 연구에서는 근대 도시 및 지역계획을 중심으로 ‘계획’을 논하였다. 계획이론은 근대화 이후 도시 및 지역을 중심으로 발전했기 때문이다(전상인, 2007).

본 연구의 목적은 계획의 존립이 어떻게 가능한지 밝히는 것이지, 그 기원을 탐구하는 것이 아니다. 이 같은 전제 아래 크게 두 가지 차원에서 연구를 수행하였다. 첫째, 계획의 존재론에 대한 기존의 여러 논의가 가진 한계점을 논하였다. 19세기 말 20세기 초 근대화 과정에서 계획은 사회로부터 여러 가치를 받아들였다. 그 과정에서 선택받지 못하고 배제된 가치를 고려해야 한다는 비판이 있었으며, 계획이론모형은 이러한 가치들을 흡수하는 형태로 발전해 왔다. 그러나 ‘가치 선택과 배제’라는 비판의 고립화가 계획의 존재론을 논하는 데 있어 한계로 작동하였다. 둘째, 근대화를 거치면서 인류공동체가 불확실한 미래에 대해 느끼는 두려움과 기대가 계획을 요청하게 되는 메커니즘을 논하였다. 근대화 시기부터 지금까지 우리 세계관의 패러다임을 형성한 Wittgenstein의 「논리-철학 논고(이하 논고)」와 두려움을 공유하는 집단이 안전장치를 마련하게 되는 메커니즘을 명료하게 제시한 Rawls의 ‘무지의 베일(veil of ignorance)’ 개념을 중심으로 논의를 전개하였다. 끝으로 계획의 존재론으로부터 발견되는 계획의 기이한 특이성을 논하고 이를 바탕으로 본 연구의 계획이론적 함의를 서술하였다.

Ⅱ. 계획의 존재론에 대한 기존 논의의 한계

1. 계획이론 비판의 순환고리와 굴레

2차 세계대전이 끝나고 냉전을 겪으면서 근대적 산물인 모더니즘에 대한 비판이 활발히 일어났는데, 대부분 근대화 과정에서 배제된 가치에 초점이 맞추어졌다. 도시 및 지역계획 또한 해체주의를 위시한 수많은 비판에서 벗어날 수 없었다. 문제는 이들 비판이 ‘선택으로부터 배제된 가치의 고려’라는 틀에 갇혀버림으로써 계획의 존재론에 대한 논의 영역 또한 이에 맞게 축소되었다는 것이다. 사회에 필요한 기능으로 받아들여졌으므로, 계획의 존립 기반은 그것이 사회에서 수행하는 역할과 기능을 중심으로 논의될 수밖에 없었다.

합리적 계획모형을 시작으로, 계획은 근대화 과정에서 내포하게 된 가치를 다시 들여다보게 되었고 그 중 배제하게 된 가치들을 흡수해 가며 진화하였다. 합리적 계획모형은 절차적 합리성, 도구적 합리성, 기술적 합리성, 산수의 합리성, 개인 합리성, 인식의 합리성을 받아들였는데 이 과정에서 실체적 합리성, 가치적 합리성, 행동의 합리성, 집단행동의 합리성을 배제하였다(장욱, 1992). 계획이론모형은 이처럼 기존에 채택한 가치나 개념을 다시 들여다보고 비판과 해체의 과정을 거쳐 새로운 계획이론모형을 탄생시키는 방식으로 발전해 왔다.

계획이론모형의 발달 과정에서 계획의 수립 주체인 계획가와 계획의 대상인 시민의 간극을 좁히는 한편 가치중립이 아닌 가치의 다양성으로 권력의 균형을 새롭게 맞추고자 하는 노력이 수반되었다. 그러다 보니 시민참여와 의사소통 행위(communicative action)의 합리성을 강조하는 협력적 계획모형을 끝으로 계획이론모형은 새로운 모형을 제시하지 못하고 발달을 멈추었다. 물론 권력이 지식을 가능케 한다는 점(푸코, 1992; 2020)에서 의사소통 행위의 합리성에 대한 비판이 이 제동에 큰 영향을 미쳤다.

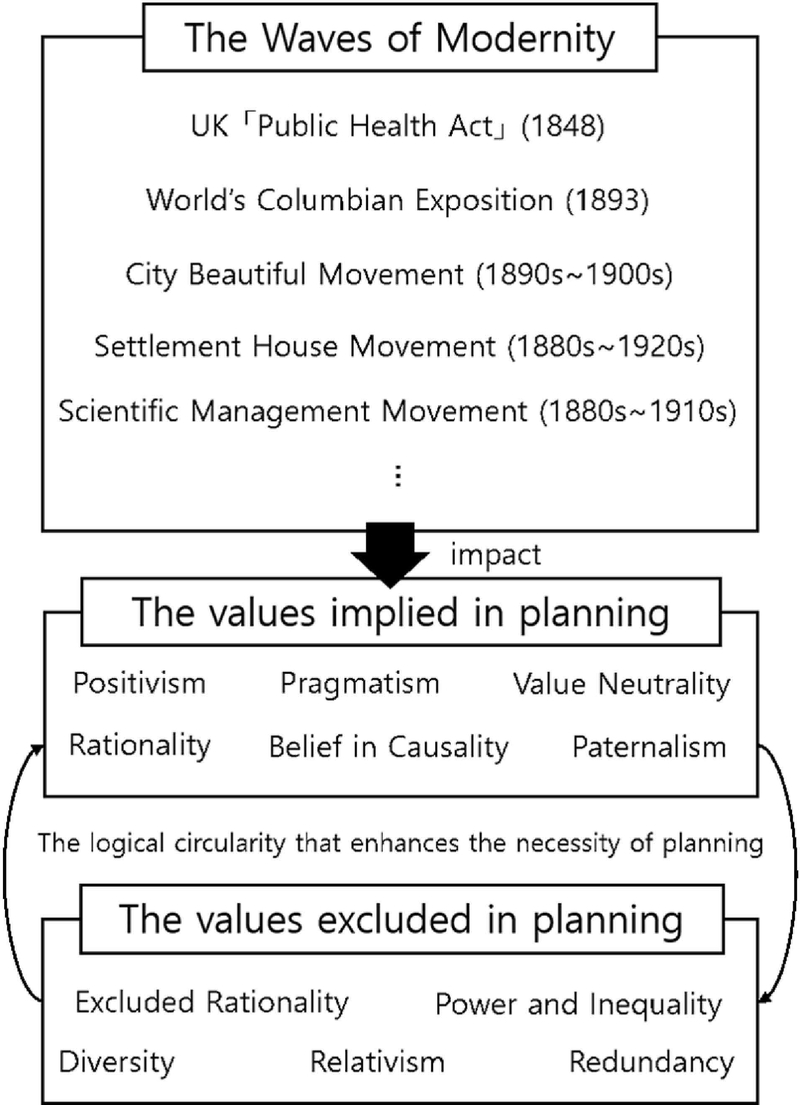

19세기 말 20세기 초 근대화의 물결 속에서 도시 및 지역계획이 사회에 필요한 기능으로 제도화되었다. 1848년 파리의 근대 도시계획과 영국의 「공중위생법(Public Health Act)」 제정을 기점으로 근대의 여러 사건이 계획의 제도화에 영향을 미쳤다. 이 과정에서 실증주의(positivism), 실용주의(pragmatism), 가치중립성(value neutrality), 합리성(rationality), 인과율에 대한 믿음(belief in causality), 온정주의(paternalism) 등 근대를 상징하는 가치관이 도시 및 지역계획을 지배하는 가치관으로 흡수되었다.

위와 같은 과정을 거쳐 계획은 사회에 필요한 하나의 기능으로 받아들여졌으나, 계획의 존립 근거는 필요성과 별개로 논할 수 있다. 계획의 존재론은 “계획이 사회에 필요한가?”라는 질문에서 벗어날 수 없어 보인다. 그러나 그렇게 보일 뿐, 계획의 존립 근거의 본질과 사회에서 계획의 필요성은 무관하다. 사회의 필요에 따라 계획이 존립한다는 주장은 계획의 존재론에 관해 본질적인 접근을 막는 굴레와도 같다(Figure 1). 근대 도시 및 지역계획에 대한 비판과 그로부터 야기되는 계획의 존재론에 대한 기존 논의의 한계 또한 이 굴레에서 벗어나지 못했다.

2. 계획의 존재론에 대한 기존 논의의 부족

계획의 존재론을 다룬 문헌을 살펴보면 계획의 사회적 필요성에 집중하거나(김흥순, 2021), 존재론적 접근을 통해 계획을 수립해야 한다는 주장에 그치고 있어(Alkan, 2017), 계획의 존립 근거를 본질적으로 다룬 선행 연구가 부족하다. 따라서 계획의 존재론을 직접적으로 다룬 문헌보다 기존 계획이론에 관한 여러 논의와 그 한계점을 먼저 살펴볼 필요가 있다. 본 논문에서는 최초의 계획이론모형인 합리적 계획모형에 대한 비판에서 계획의 존립 근거를 규명했거나, 그러한 가능성을 가졌는지 검토하였다.

합리적 계획모형이 가정하는 계획가의 무한한 인식능력(infinite cognitive capacity)에 대한 비판으로부터 제한된 합리성(bounded rationality) 개념이 등장하였다(Simon, 1997). 이를 바탕으로 하여 부분적 점진주의 모형(disjointed incrementalism)이 나왔으며 그 이후 부분적 점진주의 모형을 수정한 혼합조사모형(mixed scanning)이 등장했다(Lindblom, 1959; Etzioni, 1968). 그러나 위의 두 모형은 합리적 계획모형의 한계를 지적함으로써 보다 현실적인 이론을 제시한 것에 지나지 않는다. 계획의 존재론에 대한 새로운 관점을 찾아볼 수 없었다.

Friedmann(1973; 1987)의 적응적 계획 등 계획의 실천에 중점을 둔 이론 역시 기존 계획이론에 대한 비판으로부터 등장했으나, 계획의 존립 근거를 따로 규명하지는 않았다. 즉 계획의 존립 근거가 계획의 필요성에 있다는 대전제를 바탕으로 논의를 전개하기에 본 논문에서 제기하는 연구 질문에 충분한 답을 제공하지 못한다. Friedmann(1973; 1987)의 적응적 계획 및 상호거래모형, 권태준의 상호적응모형(Kwon, 1976; 장욱, 1992에서 재인용), Davidoff(1965)의 옹호계획모형(advocacy planning), 그리고 협력적 계획모형(Healey, 1997)까지 그 어떤 계획이론모형도 사회가 요청하는 계획의 필요성이 계획의 존재론이라는 것을 부정하지 않는다.

그렇다면 기존의 실천론이 계획의 존재론을 설명할 수 있을까? 합리적 계획모형 등 계획이론모형이 여러 가정을 통해 현실을 제대로 반영하지 못하므로 이론모형보다 계획 과정과 실천을 강조할 수 있다(Friedmann, 1987). 이에 따라 실천에 중점을 두고 계획의 존재론을 설명할 수도 있다. 그러나 이와 같은 접근으로는 사회가 계획에 기대하는 역할 등 필요성이 악화되어 계획이 극단적으로 쓸모없어지는 경우에도 계획이 어떻게 존립할 수 있는지 설명할 수 없다. 즉 실천론은 계획의 한계를 극복하기 위한 하나의 방법론이지, 계획의 존립 근거를 직접적으로 설명하거나 존재론을 대체하는 것은 아니다.4)

계획이 사회에서 수행하는 역할과 기능에 있어 이론과 실제의 괴리가 한계로 작동할 수 있지만, 이것이 계획의 존립을 위협할 수는 없다. 단지 계획의 실천이라는 영역에서 나타나는 한계이지 계획의 존재론과는 무관한 것이다. 현실적으로 도시 및 지역계획을 수립할 때 이론과 실천 사이의 괴리가 문제일 수 있으나 동시에 그 사이의 거리가 무조건 가까울 필요도 없다(장욱, 1996). 계획은 기술적 판단과 정치적·규범적 판단이 뒤섞인 종합예술이기 때문에 계획이라는 전문 실천의 행위를 규정하는 과학적이고 보편타당한 지침 같은 건 존재할 수 없다. 그래서 Friedmann(1973; 1987)의 적응적 계획이 합리적 계획보다 현실을 더 적합하게 설명한다. 다만 실천론은 현실을 제대로 반영하지 못하는 이론에 대한 비판일 뿐 계획의 존립 근거를 온전하게 설명하지는 못한다.

Ⅲ. 도시 및 지역계획에 스며든 근대성

현재 우리가 배우고 연구하고 현장에서 적용하고 있는 도시 및 지역계획은 근대의 산물이다. 여러 조정 과정을 거치며 발전하긴 했지만, 한 번 스며든 근대적 가치관은 쉽게 빠지지 않는다. 그래서 근대성(modernity)을 대표하는 여러 가치관이 계획의 형성 과정에 미친 영향을 짚어보고, 이 과정에서 계획의 존재론을 논하는 데 기존 계획이론이 가진 한계를 살펴볼 필요가 있다.

근대성은 도시 및 지역계획의 생성과 발달에 지대한 영향을 미쳤으며, 그 영향이 지금까지 이어져 오고 있다. 최초의 계획이론모형인 합리적 계획모형은 우연히 발생한 사고(thinking)의 결과가 아니라 역사적·사회적 산물이다(장욱, 1992). 19세기 말 20세기 초 미국의 도시미화운동(city beautiful movement), 개혁운동(reform movement), 과학적 경영운동(scientific management movement), 2차 세계대전 중의 전쟁 수행 노력과 전후 복구 노력, 이후의 경제 개발 노력 등으로 도시 및 지역계획에 합리성이 스며들었다. 그에 따라 계획은 이성적인 기준에 따라 정당화되어야 했다.

산업혁명 이후 도시에는 일자리를 찾아 수많은 인구가 모여들었다. 당시 산업화가 진행되던 대부분의 대도시 주거지역은 인근 공장으로부터의 매연과 악취로 뒤덮였으며, 시 정부 당국은 이를 통제하지 못했다. 미국 시카고에서는 이처럼 악화된 주거환경을 개선하기 위한 도시미화운동이 시작되었다. 그 결과 공업지역과 주거지역을 분리하는 최초의 토지이용 분리가 이루어졌으며, 이는 물리적 환경에 대한 합리적 통제로 일컬어진다(장욱, 1995a).

첫 번째 계획이론모형인 합리적 계획모형이 갈망한 것은 무엇보다 정치로부터 자유로운 계획이었다(전상인, 2007). 정치 개혁운동은 부정·부패가 만연한 도시정치를 정화하려던 노력에서 시작되었다(장욱, 1992). 이해관계의 영역인 정치로부터 계획을 분리하고 정치의 개입을 배제하기 위해 객관성과 가치중립성이 강조되었다(장욱, 1992). 이는 합리적 계획모형이 정치로부터 자유로울 수 있도록 가치중립성을 강화하는 데 영향을 미쳤다.

사회 개혁운동 중 하나인 인보관 운동(settlement house movement)은 농촌지역으로부터 이주해 온 빈민들에게 숙소와 끼니를 제공해 주는 개혁운동이었다(Mohl and Betten, 1974; 장욱, 1992). 개혁가들 대부분이 중산층이나 상류층이었는데, 그들이 생각하는 도시에서의 바람직하고 우월한 삶의 양식을 빈민들에게 일방적으로 전달하게 되었다. 이러한 온정주의적 태도는 합리적 계획모형을 따르는 계획가가 계획의 대상이 되는 시민보다 더 많이 알고 더 멀리 볼 수 있다는 의식을 형성되는 데 영향을 미쳤다. 그리하여 계획가의 무한한 인식능력과 이에 기반한 개인의 합리성이 일반 시민보다 더 우월하며 나은 수단을 가져올 것이라는 가정이 합리적 계획모형에 자리 잡게 되었다.

과학적 경영운동은 실제적 목표를 달성하기 위해 수단과 방법에만 집중하는 결과를 가져왔다(장욱, 1992). 2차 세계 대전을 전후로 하여 과학에 엄청난 발전이 있었다. Saint Simon과 Comte는 과학적 지식의 적용으로 영구적이고 이상적인 사회질서를 세우고자 하였다(장욱, 1992). 모든 사회 지식 체계에 자연과학의 방법론을 적용하고자 하였으며 이때 인과율에 대한 믿음이 사회과학 및 공학의 영역에 걸쳐 있는 도시 및 지역계획에 스며들었다. 실용주의 또한 문제 그 자체보다, 문제를 해결할 수 있는 수단과 방법에 초점을 맞추었다. 2차 세계대전을 거치며 실용주의가 강해졌고, 계획이론이 다루어야 할 계획의 실제적·규범적 문제에 대한 무관심은 더욱 커졌다(장욱, 1992).

Max Weber의 합리성 개념을 도시 및 지역계획에 적용한 이는 Manheim이었다. Mannheim(1949)은 사회가 비합리성으로 가득 차 있기에 외부의 어떠한 힘으로부터도 영향을 받지 않는 ‘free floating intelligentia’가 필요하다고 했다. 이는 Etzioni(1968)의 사회조정(societal steering)이라는 개념을 통해 도시 및 지역계획에 도입된다. 계획가라는 전문가를 통한 합리적 사회 변화를 추구한 것이다. 애당초 계획은 권력으로부터 독립된 인간 이성을 통한 사회지도(societal guidance)가 가능할 것이라는 믿음 아래 탄생한 것이라 볼 수 있다. 여기서 가치중립성과 합리성과 온정주의를 발견할 수 있다.

19세기 말 20세기 초 근대성이 계획에 스며들면서 도시 및 지역계획이 탄생하였다. 도시계획은 근대 이전에도 있었으나 우리가 현재 배우고 현장에서 적용하는 계획은 근대 도시 및 지역계획이다. 토지이용의 혼재로 인한 외부불경제성을 사전에 완화하기 위해 토지이용의 분리를 꾀하는 토지이용계획이 시작되었다. 토지의 부증성, 부동성, 영속성이라는 특성은 사후 관리를 어렵게 만들기 때문이다. 이 외에도 여러 도시문제를 해결하고 사회 지도의 기능을 강화하기 위해 사회는 계획을 필요로 하였다. Tugwell (1954)을 중심으로 현대 사회에서 계획이 수행하는 필수적인 역할이 강조되었으며, 도시 및 지역계획이 제도화되었다.

그 결과 사회의 필요에 따라 계획이 존립한다는 오래된 착각이 우리 무의식 한쪽에 자리 잡게 되었다. 계획이 제도화되던 19세기 말 20세기 초 근대를 지배했던 세계관을 들여다보아야 한다. 즉 계획의 존립을 요청한 우리 자신에 대한 이해가 선행되어야 한다. 이는 사회 안에서 계획의 존재론을 논하는 작업이다.

Ⅳ. ‘무지의 베일’과 계획의 존립 요청

우리가 공동체 차원에서 미래에 대해 가지는 막연한 두려움을 통제하는 메커니즘에 대해서는 Rawls의 ‘무지의 베일’ 개념을 가져와 설명할 수 있다. Rawls(1999)는 원초적 입장(original position)의 시민은 자신의 이익을 극대화하고자 하는 합리적 개인들이며, 이들이 합의하고자 하는 원칙이 분배적 정의의 원칙이라고 주장하였다. 이때 서로 나누고자 하는 분배의 산물을 사회적 기본가치(social primary goods)라 한다(황경식, 2018). 이 같은 원리는 ‘무지의 베일’에서 공동체가 공평무사함을 보장하는 사회 안전장치를 구축하기에 가능한 것이다. 그리고 무지의 베일에서 개개인이 이와 같은 결론을 짓는 이유는 기본적으로 원초적 입장에서 자신의 미래가 공동체 내에서 어떻게 결정지어질지 모른다는 두려움 때문이다.

우리의 두려움이 공동체의 공평무사함을 보장하도록 계획의 존립을 요청한다. Comte(1896)는 산업화를 직접 목격하며 종교적 사고와 형이상학적 사고보다 과학적 사고가 더 높은 수준의 인식 형태라 주장하였다. 이에 따라 사회학이 실증적인 과학이 되어야 한다고 보았다(Comte, 1896; Giddens, 2017). 이후 사회적 사실들이 자연과학처럼 엄밀하게 분석될 수 있는 단단한 객체적 실제를 가지고 있다는 믿음 아래(Durkheim, 1982), 사회학의 발전과 근대화가 촉진되었다. 그런 면에서 우리 공동체의 두려움을 통제하고 기대를 충족시키기 위해 도시 및 지역계획의 제도화가 이루어졌다고 보아도 지나치지 않다.

Rawls의 ‘무지의 베일’ 개념을 바탕으로 계획의 존재론을 다음과 같이 표기할 수 있다: (∃x)Φx. 여기서 x는 어느 한 사회공동체이며, Φ는 두려움과 기대로부터 계획의 존립을 요청하게 하는 연산자, 즉 근대화가 진행된 도시 및 지역 여부를 판별하는 함수이다. 계획의 필요성이 계획의 존립 기반을 강화하거나 약화할 수 있는데, 이것을 식으로 나타내자면 다음과 같다: fx=ga+hb+kc+⋯. 여기서 f는 어느 한 사회공동체의 계획의 존립 기반을 강화 또는 약화하는 함수이며, a, b, c 등 인수는 사회에서 계획의 필요성을 의미한다. g, h, k 등은 a, b, c 등 각 계획의 필요성에 대한 계수이다. 개별적인 이유는 모든 상황에서 각각의 필요성 인수가 실제 사회공동체에 필요한 게 아닐 수도 있고 그 영향력이 각기 다를 것이기 때문이다. 어떤 것은 필요하다가 필요 없어지기도 하고, 또 어떤 것은 필요했다가 오히려 사회에 악영향을 미쳐 폐기해야 할 수도 있다. g, h, k 등은 이를 조정하고 걸러주는 연산자 기능을 가진 계수다.

계획의 존립 근거는 이들 필요성 및 그에 의한 영향과 독립이다. 즉, 사회에서 계획에 요구하는 필요성을 계획의 존재론 표기법에 추가한다면, (∃x)[Φx×fx]가 아니라 (∃x)[Φx+fx]으로 나타내야 한다. 계획의 필요성이 계획의 존립 기반을 강화하거나 약화하는 등 영향을 미친다 해도 이것은 계획의 존립 그 자체에 영향을 미칠 수 없다. f는 근대화 과정에서 계획이 제도화됨에 따라 확인할 수 있었기에, 지금까지 우리는 이 필요성이 계획의 존립 근거라 본 것이다. 요약하자면 사회에서 계획의 필요성을 나타내는 fx는 계획의 존립 기반을 강화하거나 약화할 수 있지만, 계획의 존립 근거인 Φx와는 무관하다.

어느 한 저지대에 대규모 도시개발사업이 예정되어 있다고 하자. 이로 인한 재난 발생과 그 피해를 저감해야 하므로 자연재해저감종합계획이 필요하다. 이렇게 우리는 계획의 존립이 필요성에 의해 도출된다고 여긴다. 반면 Φ는 우리로부터 연역적으로 도출되는 것이기에 확인할 수 없다. 도시 및 지역에 근대성이 스며들면서 우리 안에 계획의 존립을 요청하게 하는 연산자가 새겨진 것이다. 자연재해저감종합계획이 재해를 완화하기보다 재해리스크를 가중하는 결과를 가져오더라도 우리는 이를 수정·보완하는 계획을 세우게 된다. 어쩌면 근대를 지나면서, 우리는 미래에 대한 두려움을 완화하는 방법으로 계획을 세우는지도 모르겠다.

Ⅴ. 「논고」의 근대적 세계관과 계획의 존재론적 특이성

근대는 경험론과 실증주의 패러다임이 어떤 때보다 견고했던 시기라 볼 수 있다. 그런 면에서 Wittgenstein의 「논고」는 근대적 세계관을 뚜렷하게 제시하고 있다. 「논고」에 나와 있는 7개 명제는 근대적 세계관의 논리학적 해명이라고 보아도 무방하다(조중걸, 2017). 「논고」에 따르면, 세계는 일어나는 모든 것이며, 말할 수 없는 것에 대해서는 침묵 속에 지나쳐야 한다(비트겐슈타인, 2016). 일어나는 것, 즉 사실은 사태들의 존립이며 사태는 대상들의 결합이다(비트겐슈타인, 2016). 사실들의 논리적 그림이 사유이며 사유는 뜻이 있는 명제이다(비트겐슈타인, 2016). 말할 수 있는 영역에 속하는 것은 자연과학의 명제다.

「논고」에 따르면 확률 명제는 그 자체로 말할 수 있는 것에 속하지 않는다(박정일, 2003). 확률 명제들에 고유의 특수한 대상이 존재하지 않고(비트겐슈타인, 2016), 논리적으로 하나의 사건은 발생하거나 발생하지 않거나이며 그 중간은 없다(비트겐슈타인, 2016). 우리가 어떤 사실을 완전하게 알지 못하지만, 그 사실의 형식에 관해서는 어떤 것을 알고 있을 때 확률을 사용한다(박정일, 2003). 확률 명제가 세계의 사실에 대한 그림 관계에 있는 명제가 아니라는 것이다(박정일, 2003). 이를 통해 확률에 의지하여야만 하는 사회과학의 명제들은 대부분 말할 수 있는 것에 속할 수 없게 된다. 그렇다면 미래를 다루는 계획의 명제는 말할 수 있는 것인가? 계획에서 도출되는 명제에도 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것이 있다.

계획의 명제 중 말할 수 있는 것은 자연과학의 명제에 속하는 것을 계획의 차원에서 다룰 때 발견할 수 있다. 예를 들면, “진공 상태에서 질량이 다른 두 물체를 같은 높이에서 낙하시키면 바닥에 동시에 떨어진다”, “로마는 이탈리아에 있다”, “2023년 서울시 자동차 등록대수는 x대이다”와 같은 명제는 말할 수 있는 영역에 속한다. 실증할 수 있고 세계의 사실에 대한 그림을 그릴 수 있기 때문이다.

계획의 명제 중 말할 수 없는 것 중 하나는 확률 명제에 속하는 것이다. 우선 확률 명제의 예를 살펴보면 다음과 같다. 도시재난관리 분야에서 도시화와 자연재해 피해량 간의 관계를 나타내는 명제를 제시할 수 있다. 이는 보통 계량경제모형을 설정하고 대리변수를 통해 실증분석을 해서 결론으로 도출된다. 도시화를 불투수 면적, 자연재해 피해 규모를 자연재해 피해액으로 보았다고 하자. 그리고 “불투수 면적이 1m2 증가할수록 자연재해 피해액은 평균적으로 x원 증가한다. 그리고 이 모형의 예측 확률은 y%이다”는 분석 결과를 얻었다고 하자. 이때 예측 확률을 기반으로 “10년 후 이 지역의 불투수면적이 10,000m2 증가할 때 자연재해 피해액은 k원일 것이다. 예측 확률은 y%이다.”는 명제가 제시된다면, 이는 확률 명제로서 말할 수 없는 것에 속한다. 자연재해의 피해액은 도시화 정도에 따라 해당 수치만큼 커지거나 그러지 않을 수도 있다. 그러나, 이를 확률로써 말하고 있으므로 위 명제는 세계의 사실에 대한 그림 관계에 있지 않다. ‘평균적으로’라는 명확한 모형의 한계를 나타냈음에도 자연과학의 명제에 속할 수 없는 이유는 이 확률 자체가 실제에 대응하는 그림을 그리지 않기 때문이다. 즉 뜻을 가지지 않는 명제이다.

확률 명제는 아니지만 단지 논리합으로써 가능한 세계를 나열해서 보여주는 명제 또한 말할 수 없다. 예를 들어 “내일은 비가 오거나 오지 않거나 둘 중 하나이다”라는 명제는 자연과학의 명제가 아니다. 실재하는 세계를 설명하지 못하기 때문이다. 이는 항진명제로서 Wittgenstein에 따르면 말해질 수 없고 보여져야 하는 것이다.

계획의 명제 중 말할 수 없는 것 중 다른 하나는 명확히 사유가 아니면서 사유를 위장하는 것이다. Wittgenstein에 따르면 사유는 명제여야 하고 실증적이고 논리적이어야 한다(비트겐슈타인, 2016). 앞서 예로써 제시한 명제들은 사실들의 논리적 그림이 아니면서 당장 실증할 수 없기에 사유라 할 수 없다. 논리형식을 갖춘 것처럼 사유를 위장하는 것들이 있는데, 이는 말할 수 없을뿐더러 침묵 속에 스쳐 지나가야 하는 것들이다. “아름다운 도시는 x라는 요소를 반드시 가지고 있다.”와 같은 것이 이에 속한다. 우리는 사실이 아님에도 논리적 그림을 그릴 수 있다. 그림의 대상과 그림의 뜻은 독립적이며(비트겐슈타인, 2016; 박정일, 2019),5) 더 나아가 언어가 사유를 위장하기 때문이다. 그래서 위와 같이 도시계획에서 미추를 다루는 것들은 자연과학의 명제가 아니기에 과학적으로 접근할 때 조심스럽게 다루어야 한다. 하나의 의견으로 제시될 수 있으나, 자연과학의 명제, 보편타당한 진리, 선험적 명제로 제시되어서는 안 된다.

미래에 대한 우리의 기대와 두려움이 계획의 존립을 요청한다. 계획은 말할 수 없는 미래를 다루는데, 이는 우리의 미래에 대한 기대와 두려움으로부터 요청되는 것이다. 개인의 차원에서는 이 관계가 명확하지 않다. 왜냐하면 개인은 그럴 수도 있고 아닐 수도 있기 때문이다. 어떤 학생은 방학 동안 미래 성적 향상의 기대감으로 계획을 세울 수도 있다. 반면 또 다른 학생은 계획 없이 하루하루의 휴식을 즐기는 데 집중할 수도 있다. 그런데 사회를 구성하는 공동체는 다르다. 사람이 모여 살고 도시가 형성되고 규모가 커지면 커질수록 이러한 경향은 더욱 짙어진다. 사회 구성원이 일정 수준을 넘어서 더 많아질수록 미래는 더욱더 알기 힘든 상태가 되기 때문이다. 그렇게 사회 공동체는 미래에 대한 기대를 유지하고 두려움은 통제하고 싶어 한다. 따라서 기대보다는 두려움이 계획의 존립 기반에 있어 더 큰 지분을 차지한다.

이 메커니즘이 가능한 이유가 Wittgenstein의 「논고」와 「철학적 탐구」에 나타난다. “사자가 말할 수 있다면 우리는 사자를 이해할 수 없을 것이다(If a lion could talk, we could not understand him)”(Wittgenstein, 1958; 비트겐슈타인, 2019; 2020). 다른 동·식물과 다르게 인간이 가진 고유한 특징은 논리형식을 지니고 있다는 점이다. 사자가 우리 언어와 동일한 언어로 말한다고 해도 공통된 삶의 양식을 공유하지 않기에 우리는 사자를 이해할 수 없다(신상규, 2004). 논리형식은 이처럼 초월적이다. 경험하지 못해 알 수 없는 미래에 두려움을 느끼는 것은 우리가 그렇게 생겨 먹었기 때문이지 다른 근거가 있는 것이 아니다. 고양이는 죽음을 감지할 수도, 예측할 수도 없다고 한다. 그래서 고양이는 집단에 의한 계획을 수립하지 않는다.

과학적 분석을 통한 예측과 인과율이 뒤섞인 도덕적 명제는 어떻게 보면 두려움을 채우는 수단이라 볼 수 있다. 그런데 계획은 미래를 지향할 수밖에 없는 언어적 기반과 그 때문에 말할 수 없는 것을 다루어야 하는 학문적 특성을 가지고 있다. 또한 사회의 필요성에 따라 제도화되었으나 그 존립 기반은 그것과 무관하게 우리 스스로로부터 연역된다는 특성도 가지고 있다.

계획은 미래지향성(future orientation)을 추구하기에(Connell, 2009; 권원용, 2005), 기본적으로 말할 수 없는 것들을 다루는 경우가 많다. 또한 ‘과학적 계획’의 차원에서는 침묵 속에 스쳐 지나가야 하는 것들을 다루지 않는다. 계획의 모든 명제가 미래를 다루지는 않지만, 사회에서 유용하게 쓰이는 계획의 명제는 대부분 미래를 다룬다. “부산은 대한민국에 있다”보다 “부산의 탄소중립 목표 달성을 위해서는 연간 x tCO2eq.의 온실가스 배출량 감축 효과를 나타낼 것으로 기대되는 y라는 zoning 기법과 제도를 도입해야 한다” 등과 같이 미래를 다루는 명제가 보통 계획의 영역에 속한 전문가들이 제시하는 것들이다. 그리고 이러한 명제가 사회에서 유용하게 받아들여진다.

사회가 계획에 요청하는 역할과 기능은 과학적 전문성이 수반되어야 한다. 계획은 미래를 다루도록 제도화되어 있으며, 과학적 방법을 기반으로 관련 연구가 수행되는 경우가 많다. 과거의 패턴을 정량적으로 분석하고 이에 대한 미래지향적 대안을 제시하는 메커니즘이 주를 이룬다. 그런데 미래를 예측하는 확률 명제는 자연과학의 명제에 속할 수 없고 인과율에 대한 믿음은 그 자체로 위험하다. 실증주의를 위시한 근대적 세계관에서 인과율에 대한 믿음은 경계해야 할 대상이다. 미래에 대한 우리의 두려움과 기대가 계획의 존립을 요청하는데, 과학에 속할 수 없는 유용한 명제를 과학적 분석으로 제시하는 메커니즘이 계획의 존재론이다. 따라서 계획은 존재론적으로 기이하다. 이는 계획이라는 학문 분야 고유의 특이성이다.

다른 학문 분야에서는 계획과 같이 존재론적으로 기이한 특성을 찾기가 쉽지 않다. 가령 물리학에서 미래를 예측하는 명제를 제시한다고 하자. 그러면 물리학 또한 기이한 특이성을 가질까? 아니다. 미래를 예측하는 명제를 제시한다고 해서 기이한 것이 아니라, 그 자체의 존재론이 그러한 관계성을 포괄하기 때문에 기이한 것이다. 물리학은 미래를 다루어야 한다는 당위성도, 사회의 필연적 요구도 없다. 물리학에서 미래의 상태를 예측하는 확률 명제를 제시한다고 했을 때 그것은 당장 자연과학의 명제가 아니다. 토목공학에서 ‘흙은 삼상물질이다’라고 하였을 때 이는 자연과학의 명제다. 그런데 어떤 물성의 변동에 대한 확률 기반 예측은 그 자체로 자연과학의 명제를 제시할 수 없다. 과학적 실증분석에서 추정을 거쳐 구축된 모형은 확률값을 가지기 때문이다. 한편, 경제학의 “주택 임대료에 대한 상한선의 설정은 일반적으로 주택의 수량과 품질을 저하시킨다”와 같은 보편적인 명제 또한 기이하지 않다. 경제학은 미래를 다루어야 할 당위성이 없기 때문이다. 다른 학문 분야와 달리 계획은 그 자체로 미래지향성을 추구하도록 되어 있기 때문에 존재론에서 이를 무시할 수 없다. 계획이 미래지향성을 잃으면 행정과 다를 바 없다.

Ⅵ. 계획이론적 함의

본 글의 결론을 요약하자면 다음과 같다. 첫째, 계획은 미래에 대한 우리의 기대와 두려움 때문에 존립할 수 있다. 계획은 사회에 필요한 기능으로써 제도화되었는데, 그 필요성은 계획의 존립 근거라 할 수 없다. 우리로부터 연역되는, 미래에 대한 사회공동체의 두려움과 기대가 계획의 존립 근거다. 그래서 쓸모없어져도 계획은 존립 가능하다. 둘째, 계획은 존재론적으로 기이하다. 19세기 말 20세기 초 사회에 필요한 기능으로 흡수되면서, 계획은 근대적 세계관이 지배하던 시기 과학적 방법을 따라 각종 사회현상을 진단하고 미래를 예측하게 되었다. 그런데, 계획에서 유용한 명제는 대부분 미래를 다루기에, 자연과학의 명제에 속하지 않는다. 또한 계획은 존재론적으로 미래지향적이기에 미래를 다루지 않을 수 없다.

계획의 존립 근거를 파헤치다 보면 그것의 기이한 특이성을 보게 된다. 이때 우리의 반응과 선택은 크게 두 가지로 나뉠 것이다. 하나는 계획의 존립 기반이 매우 약하므로 행정학의 한 분야로서 다루어져야 한다는 주장이다. 그런데 이는 1차원적인 반응으로써 계획이 가진 존재론적 기이함을 완화할 수 없다. 단지 기계적으로 하나의 학문·전문 분야를 소거시킬 뿐이므로 사회 전체 효용을 감소시킬 위험이 더 크다고 볼 수 있다. 다른 하나는 계획의 존립 기반은 매우 강하지만 계획에서 제시되는 유용한 명제는 확률에 기댈 위험이 클 것이라는 반응이다. 본 연구는 후자의 반응에 따라 다음과 같은 계획이론적 함의를 나타내었다.

계획가는 확률 명제를 강조하기보다 발생 가능한 미래를 탐구하고 보여주는 데 더 많은 힘을 들일 필요가 있다. 기존에 놓치고 있거나 다루지 않던 문제를 끊임없이 발굴하면서 동어반복(tautology)의 함정에 빠지지 않도록 주의해야 한다. 도시 및 지역계획에서 확률 명제가 무의미한 것은 아니다. 다만 계획의 기이한 특성 때문에 무의미한 확률 명제가 난무할 경우 여러 혼돈이 발생할 수 있다. 실제로 두 가지 이상의 개념 간 연결고리를 탐구하는 과정에서 많은 도시 및 지역계획 연구자들이 회귀분석을 수행하는데, 50%도 되지 않는 모형의 설명력으로 수많은 정책 및 계획 제언을 쏟아낸다. “열에너지 효율이 평균적으로 x만큼 더 높은 건물은 옥상녹화가 되어있을 확률이 y이다. (ROC-AUC score=0.6)”와 같은 확률 명제를 제시하는 데 집중하기보다 옥상녹화가 진행될 경우 가능한 미래를 나열하는 방식에 집중하는 것이 더 효과적이다. 위 계량경제모형에 따른 분석 결과가 실제 들어맞을 가능성은 매우 낮기도 하거니와 한계점 또한 크기에, 오히려 분석에 의해 도출되는 확률 명제는 명제 그 자체보다 도시계획적 제언과 더불어 모형의 한계점이 더 부각되어야 한다. 다양한 시나리오를 나열하는 방식으로, 옥상녹화사업을 추진할 경우 해당 지역에 가져다줄 수 있는 효용을 설명하는 것이 더 중요할 수 있다. 이처럼 계획의 존립은 미래에 대한 우리의 두려움으로부터 요청되는 것이므로 계획가는 최대한 발생가능한 미래를 탐구하고 보여주는 데 집중해야 한다. 말할 수 없는 것은 우리 삶에 매우 중요한 문제지만, 그만큼 조심스럽게 다루어야 한다(비트겐슈타인, 2020). 도시 및 지역계획 또한 이로부터 자유로울 수 없다.

Notes

References

-

고트롭 프레게. 2003. 박준용·최원배 옮김, 「산수의 기초」, 파주: 아카넷.

Frege, G. 2003. The Foundations of Arithmetic, Paju: Acanet. -

권원용, 2005. “계획활동과 미래예측의 내재적 관련성에 관한 연구”, 「국토계획」, 40(2): 9-21.

Kwon, W., 2005. “A Study on the Intrinsic Relationship Between Planning and forecasting”, Journal of Korea Planning Association, 40(2): 9-21. -

김흥순, 2021. 「도시계획가를 위한 계획이론」, 서울: 박영사

Kim, H., 2021. Planning Theory for Urban Planners, Seoul: PARKYOUNGSA. -

박정일, 2003. “비트겐슈타인 「논리철학논고」”, 「철학사상」, 16(spc2- 14): 1-206.

Park, J., 2003. “Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus”, The Journal of Philosophical Ideas, 16(spc2-14), 1-206. [ https://doi.org/10.4324/9780203010341 ]

-

박정일, 2019. “[논리-철학 논고]의 그림 이론에 관하여”, 「논리연구」, 22(2): 253-291.

Park, J., 2019. “On the Picture Theory of the Tractatuss”, Korean Journal of Logic, 22(2): 253-290. -

신상규, 2004. “비트겐슈타인 「철학적 탐구」”, 「철학사상」, 18(spc3- 22): 1-192.

Shin, S. 2004, “Wittgenstein’s Philosophical Investigations”, The Journal of Philosophical Ideas, 18(spc3-22): 1-192 -

장욱, 1992. “계획이론에의 접근(Ⅰ): 합리적 계획모형의 해체”, 「환경논총」, 30: 70-86.

Chang, W. 1992. “Approach to Planning Theory (Ⅰ): Dissolution of the Rational Planning Model”, Journal of Environmental Studies, 30: 70-86. -

장욱, 1995a. “한국 계획과정에의 비판적 접근(Ⅰ)”, 「국토계획」, 30(1): 5-27.

Chang, W., 1995a. “Planning and Its Obituary(Ⅰ)”, Journal of Korea Planning Association, 30(1): 5-27. -

장욱, 1995b. “한국 계획과정에의 비판적 접근(Ⅱ)”, 「국토계획」, 31(2): 5-27.

Chang, W., 1995b. “Planning and Its Obituary(Ⅱ)”, Journal of Korea Planning Association, 31(2): 5-27. -

장욱, 1996. “Frankfurters vs French Fries: Relevance of Critical Theory and Poststructuralism to Planning Theory”, 「국토계획」, 31(6): 249-274.

Chang, W., 1996. “Frankfurters vs French Fries: Relevance of Critical Theory and Poststructuralism to Planning Theory”, Journal of Korea Planning Association, 30(6): 249-274. -

장욱, 1999a. “계획 내의 편견과 오해 그리고 망각증세 Ⅰ: 교통체증의 재고”, 「국토계획」, 34(2): 19-28.

Chang, W., 1999a. “Prejudice, Misunderstanding and Amnesia in Planning Ⅰ: Rethinking Traffic Congestion”, Journal of Korea Planning Association, 34(2): 19-28. -

장욱, 1999b. “계획 내의 편견과 오해 그리고 망각증세 Ⅱ: 교통체증 관련 정책수단”, 「국토계획」, 34(3): 7-19.

Chang, W., 1999b. “Prejudice, Misunderstanding and Amnesia in Planning Ⅱ: Rethinking Traffic Congestion Policy Measures”, Journal of Korea Planning Association, 34(3): 7-19. -

전상인, 2007. “계획이론의 탈근대적 전환에 대한 비판적 성찰”, 「국토계획」, 42(6): 7-24.

Jun, S., 2007. “A Critical Study of Paradigm Shift in Planning Theory”, Journal of Korea Planning Association, 42(2): 7-24. -

조중걸, 2017. 「비트겐슈타인 논고 해제」, 부천: 북핀.

Cho, J., 2017. Wittgenstein Tractatus Review, Bucheon: Bookpin. -

비트겐슈타인, 2016. 「논리-철학 논고」, 이영철 옮김, 서울: 책세상.

Wittgenstein, L., 2016. Tractatus Logico-Philosophicus, Translated by Lee, Y.C., Seoul: Chaeksesang. -

비트겐슈타인, 2019. 「철학적 탐구」, 이영철 옮김, 서울: 책세상.

Wittgenstein, L., 2019. Philosophical Investigations, Translated by Lee, Y.C., Seoul: Chaeksesang. -

비트겐슈타인, 2020. 「소품집」, 이영철 옮김, 서울: 책세상.

Wittgenstein, L., 2020. Kleine Schriften, Translated by Lee, Y.C., Seoul: Chaeksesang. -

푸코, 1992. 「지식의 고고학」, 이정우 옮김, 서울: 민음사.

Foucault, M., 1992. The Archaeology of Knowledge, Translated by Lee, J.W., Seoul: Minumsa. -

푸코, 2020. 「감시와 처벌」, 오생근 옮김, 파주: 나남.

Foucault, M., 2020. Discipline and Punish, Translated by Oh, S.G., Paju: Nanam. -

황경식, 2018. 「존 롤스 정의론」, 서울: 쌤앤파커스.

Hwang, K.S., 2018. A Theory of Justice: Rawls, John, Seoul: SAM & PARKERS. -

Alkan, A., 2017. “Ontological Planning”, ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 5: 1-17.

[https://doi.org/10.15320/ICONARP.2017.22]

-

Connell, D.J., 2009. “Planning and its Orientation to the Future”, International Planning Studies, 14(1): 85-98.

[https://doi.org/10.1080/13563470902741609]

- Comte, A., 1896. The Positive Philosophy, Translated by Martineau H., London: George Bell and Sons.

-

Davidoff, P., 1965. “Advocacy and Pluralism in Planning”, Journal of the American Institute of Planners, 31(4): 331-338.

[https://doi.org/10.1080/01944366508978187]

-

Durkheim, E., 1982. The Rules of Sociological Method, Translated by Halls, W.D., New York: The Free Press.

[https://doi.org/10.1007/978-1-349-16939-9]

- Etzioni, A., 1968. The Active Society: A Theory of Societal and Political Process, New York: The Free Press.

- Friedmann, J., 1973. Retracking America: A Theory of Transactive Planning, Milwaukee: Anchor Press.

-

Friedmann, J., 1987. Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action, Princeton: Princeton University Press.

[https://doi.org/10.1515/9780691214009]

- Giddens, A., 2017. Sociology, 8th Edition, UBC Cambridge: Polity.

- Healey, P., 1997. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies, Vancouver, Canada: UBC Press.

- Kwon, T.J., 1976.“A Model of the Coadaptive Interaction Process of Social Systems Planning”, Ph.D. Dissertation, New York, U.S.A.: State University of Newyork. (unpublished)

-

Lindblom, C., 1959. “The Science of “Muddling Through””, Public Administration Review, 19(2): 79-88.

[https://doi.org/10.2307/973677]

- Mannheim, K., 1949. Man and Society in the Age of Reconstruction, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

- McLuhan, M., 1964. Understanding Media: The Extensions of Man, New York: MIT Press.

- Mohl, R.A. and Betten, N., 1974. “Paternalism and Pluralism: Immigrants and Social Welfare in Gary, Indiana, 1906-1940”, American Studies, 15(1), 5-30.

- Rawls, J., 1999. A Theory of Justice, 2nd Edition, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.

- Simon, H.A., 1997. Administrative Behavior, 4th Edition, Massachusetts: Free Press.

- Tugwell, R.G., 1954. The Place of Planning in Society, Technical Paper Number 7, San Juan: Puerto Rico Planning Board.

- Wittgenstein, L., 1958. Philosophical Investigations, Translated by Anscombe, G.E.M., Oxford: Basil Blackwell Ltd.