신시가지의 가로연결성 비교 분석: 일산, 분당, 왕숙, 창릉을 사례로

Abstract

Streets play a vital role as public spaces that facilitate social activities, and effective street connectivity enhances permeability, creating a “place” for social interactions beyond mere movement. The Complete Streets policy, which focuses on prioritizing pedestrian activities, is widely promoted. Although South Korea's planning direction for the 3rd new town aims to make street space the core of urban life, similar to the Complete Streets concept, it lacks detailed standards. This study compares and analyzes street connectivity in Korean new towns by examining the characteristics of connectivity measurement methods, which vary across urban, transportation, and architecture fields. The study uses UN-Habitat's recommended metrics: street density of 20 km/km2, intersection density of 100 int/km2, and intersection distance of 85 m. The findings show that the street density in the 2nd and 3rd new towns is approximately 60% of UN-Habitat's standards, with the 3rd new towns showing increased connectivity through the use of green streets and public walking paths. In contrast, the 1st Bundang new town achieved about 90% of the standard. Based on these findings, the study suggests enhancing street connectivity in the current 3rd new town plan and advocates for the inclusion of a street connectivity density concept in urban and district unit planning standards.

Keywords:

Street Connectivity, Spatial Permeability, Livability, New Town Plan키워드:

가로 연결성, 공간 투과성, 생활성, 신시가지Ⅰ. 서 론

가로(Street)는 전통적으로 동선, 공적인 공간, 건축된 전면이라는 세 가지 물리적 역할의 결합이었으나 차량 중심의 도시계획이 진행되었던 모더니즘 시대를 거치며 보행을 위한 가로를 도로(road)와 분리하고자 하는 움직임으로 인하여 교통, 조경, 건축의 영역으로 가로를 구성하는 요소는 해체되고 분열되었다(Marshall et al., 2005).

가로는 공공공간으로써 사회적 활동을 돕는 중요한 요소이기 때문에, 현대에 들어와 도시 공간을 하나의 통합적인 관점에서 바라봐야 한다는 인식이 높아지면서, 가로를 모든 사람들의 사회적 생활공간의 하나로 계획하는 방식인 ‘온전가로(Complete Streets)’ 접근이 대두되고 있다(Gregg and Hess, 2017). ‘걸을 수 있는 도시(Walkable City),’ ‘15분 도시(15-minutes City)’ 등 사람을 존중하는 도시계획적 접근 또한 사람 중심의 가로를 중요시하고 있다. 가로는 ‘이동’을 위한 흐름을 담는 목적을 넘어 사회적 활동이 일어나는 머무름을 담는 ‘장소’로서의 역할을 한다(임유경 외, 2015).

보행과 생활을 위한 공공공간 측면에서 가로의 연결성은 중요한 요소로 알려져 있다. 가로연결성이 좋으면 이동 경로가 다양해지고 조밀해지므로, 가로를 이용하는 사람들에게 경로 선택권이 많이 주어지고, 블록이 작으면 시각적인 투과성이 함께 높아져 다음 교차점을 보기 쉬워지고 선택할 수 있는 경로를 쉽게 파악할 수 있다(장아영·강명구, 2024; Carmona et al., 2003). 이에 따라, 여러 선진국 도시들에서 가로연결성을 고려한 가로설계디자인매뉴얼 또는 가로연결성조례(street connectivity guide) 등을 마련하고 있다(Wasatch Front Regional Council, 2017; IPR Praha, 2016).

하지만, 도시 공공공간으로서의 가로연결성에 대한 개념과 평가에 대한 연구는 미흡하다. 가로연결성이라는 용어를 사용하는 기존 연구들은 많지만, 이 연구들은 교통적 관점 또는 건축적 관점에서의 가로연결성이라는 한계를 갖고 있다. 교통적 관점에서의 가로연결성은 이동효율성에 기반하여 지점과 지점 간의 이동이 원활한 정도를 의미하고, 건축적 관점에서의 가로연결성은 공간구문론에 기반하여 한 지점이 다른 지점들로부터 접근하기 쉬운 정도를 의미하고 있다. 또한, 두 관점 모두 거리에 대한 인간적 척도(human scale) 개념이 결여되어 있는 한계를 갖고 있다.

사람 중심의 보행과 생활공간으로서의 가로연결성에서는 인간적 척도(human scale)가 중요하다. 예를 들어, 사람들은 도시공간에서 무슨 일이 벌어지는지 파악하기 어렵다고 느낄 때 두려움을 느끼기 때문에, 가로공간의 시각적 인지성은 중요하다(Carmona et al., 2003). Gehl(2010)에 따르면, 인간적 척도 중 하나인 사람의 시력에는 물리적 한계가 있는데, 약 100m가 넘어가면 사람의 형상을 식별할 수 없고, 통상적으로 50~75m 정도까지가 인지할 수 있는 보편적 한계다. 시각적 인지 거리를 넘어서는 비인간적 가로패턴은 사람들에게 불안을 유발하기 때문에, 보행과 생활의 공간기능이 떨어지고, 종종 범죄 공간이 되는 경우가 많다.

이에 따라, UN-Habitat(2013)는 도시 생활성(livability)의 중요한 요소로서 가로연결성을 정의하고, 인간적 척도 측면의 공간적 투과성을 고려한 가로 밀도(street density)와 교차점 밀도(intersection density) 등 ‘밀도(density)’ 개념의 가로연결성 측정지표를 제시하였다.

따라서, 본 연구는 우선 우리나라에서 널리 사용되고 있는 교통 분야와 건축 분야의 가로연결성의 지표들의 개념과 한계를 고찰하고, 나아가 인간적 척도에 기반한 도시 분야의 밀도기반 가로연결성 지표와 비교하고자 한다.

다음으로, 앞에서 살펴본 밀도기반 가로연결성 지표를 이용하여 계획적으로 만들어진 우리나라 신시가지들의 가로연결성 측정에 시범 적용하여 도시계획에의 함의를 도출하고자 한다. 구체적으로, 1990년대 수도권 신시가지인 일산과 분당, 그리고 2020년대 수도권 신시가지인 남양주 왕숙1과 고양 창릉을 분석 대상으로 하였다. 가로연결성 측정을 위한 자료로, 기성의 신시가지는 오픈스트리트맵(Open Street Map, OSM)과 주소정보누리집의 가로 데이터를 사용하였고, 계획 중인 신시가지는 계획도면을 사용하였다.

Ⅱ. 이론 및 선행연구 고찰

1. 가로연결성: 이동, 보행, 그리고 활동

가로망은 여러 가지 기능을 동시에 갖고 있는 도시의 공공공간이다. 가로망은 우선 물리적 기능으로서, 도시 이동성의 기본이 되는 도시의 연결 네트워크이자 도시의 기본적인 공공서비스 시설을 설치하는 네트워크이다.

가로망의 두 번째 기능은 사회적 의미로서, 사람들 간의 상호작용과 소통의 핵심 요소이고, 이는 공간의 보행성과 보도의 안전성 및 가로변 상가의 형태·위치와 깊은 관련이 있어 궁극적으로는 가로 생활(street life)의 양과 질을 결정하는 중심 요소이기도 하다(UN-Habitat, 2016; UN-Habitat, 2013; UN-Habitat, 2012).

전통적으로 연결성은 지점들 간의 ‘이동’에 초점을 두고 있다. 연결성이 좋아지면 이동 거리가 감소하고 경로 옵션이 증가하여 목적지 간 더 많은 직행 이동이 가능하며 각 지점으로의 접근이 보다 쉽고 탄력적인 시스템을 만든다(Victoria Transport Policy Institute, 2005). 연결성은 구체적으로 네트워크의 연결 밀도와 링크의 직접성 등으로 측정되며, 잘 연결된 네트워크는 일반적으로 다수의 짧은 링크, 수많은 교차로, 최소한의 막다른 골목 등을 갖춘 형태를 갖는다.

Carmona et al.(2003)에 따르면, 자동차가 보편화되기 이전인 1900년대 초까지는 사람들의 ‘이동’은 거의 대부분 ‘보행’을 의미하였기 때문에, 이동의 원활함이란 곧 보행의 원활함과 동일하였다. 즉, 이때까지만 해도 연결성은 인간적 척도인 ‘보행’과 분리되지 않았기 때문에, 가로망의 이동적 측면의 연결성과 사람들의 보행성과 활동성 측면의 연결성을 구별할 필요가 크게 없었다. 하지만, 자동차의 보편화 이후 상황이 크게 달라졌다. 자동차에 의한 이동이 증가하면서, 이동의 속도와 이동에 따른 위험이 증가하였다. 이는 이동과 보행이 분리되는 결과를 초래하였다(강명구, 2021a; 강명구, 2021b).

현재 널리 사용되고 있는 건축 분야의 공간구문론과 교통 분야의 그래프 분석에서 사용하는 가로연결성 지표들은 장소 전체의 가로연결성 측면과 인간적 척도 측면의 고려가 부족하다. 예를 들어, 100미터 사이의 연결과 수 킬로미터 사이의 연결은 위상학적으로는 동일하게 간주하지만, 인간적인 측면에서는 걷기 쉬운 거리와 걷기 부담스러운 거리로서 서로 다르다.

이에 따라, 1970년대부터 미국과 유럽은 ‘생활성(livability)’은 국가와 도시 발전의 주요 의제로 채택하여 다양한 정책 및 사업을 추진해 왔고, 이러한 연장선에서는 최근에는 온전가로 정책이 대두되고 있다(VTPI, 2005). 이는 모든 사람들이 연령이나 능력, 이동수단과 관계없이 가로를 안전하게 이동하고 이용할 수 있도록 계획하는 접근이다.

미국 시카고 교통국은 삶의 질 향상을 위해 도로를 건설·유지하고, 생활성에 대한 달성도 측정을 위해 이동 수단, 건물 형태·용도, 가로 형태를 복합적으로 고려한 가로 설계 기준을 제시하고 있다(Chicago Department of Transportation, 2013). 캐나다 밴쿠버의 경우 온전가로의 원칙인 교통, 적응가능성, 장소성, 그린 인프라 4가지를 바탕으로, 온전가로계획에 대한 가이드를 마련해두고 있다.

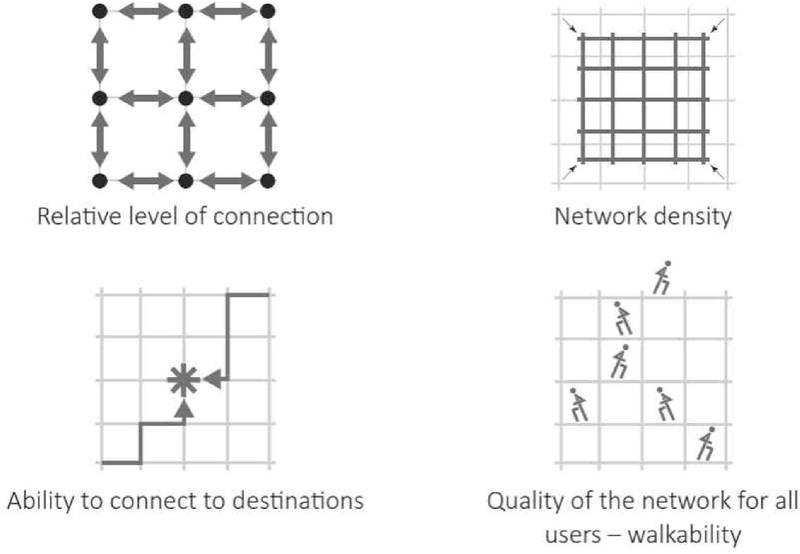

미국 유타주 전역의 지역사회에서 가로 연결성을 개선하기 위하여 만든 유타의 가로 연결성 지침(The Utah Street Connectivity Guide)은 문헌 검토, 설문조사 및 3개의 지역사회(Lehi, Layton 및 Tooele County)에 대한 사례 연구 수행을 바탕으로 컨텍스트 유형별 지침 내용을 담고 있다. 이에 가로 연결성을 기본적인 측면과 진보된 측면으로 나누어 가로 연결성을 측정하는 자세한 방법을 제시하였다. 기본적인 지표체계는 링크-노드 비율로 측정하는 연결성 지수인 연결의 상대적인 수준과 평방마일당 교차점 밀도로 산정하는 네트워크 밀도로써, 상대적으로 쉬운 계산을 통해 가로 연결성에 대한 기본적인 이해를 제공한다. 고급 지표체계는 네트워크 분석을 통한 특정 목적지에 연결하는 접근성과 최대 보행자 블록 길이 측정을 통한 모든 사용자를 위한 네트워크의 질로 나뉜다(<Figure 1> 참조).

온전가로의 논의를 통해, 최소 연결 기준, 최대 블록 길이와 로컬 수준의 교차로 간격, 막다른 도로 관리 사항, 자전거와 보행자 연결 사이의 최대 간격, 가로의 폭 제한 등의 표준 지침과 함께 신규 개발 시 지역, 커뮤니티, 근린 등 규모별로 다양한 맥락에 따라 적용할 수 있도록 가로 연결성 지표체계를 제시하고 있다.

국내에서는 한국교통연구원이 온전가로 정책 도입의 필요성을 '완전가로 구현 방안 연구’을 통해 제시한 적이 있다(정경옥 외, 2011). 정부 차원에서는 2012년 「보행안전 및 편의 증진에 관한 법률 시행령」시행에 따른 지방정부 시책 공모로 청주시 완전도로 조성사업이 선정되어 추진되었고, 최근 서울숲길 사업과 같은 차로를 줄이는 대신 녹지공간을 만들거나 보도를 확장하는 방식의 정책들이 주로 추진되고 있다. 이와 함께 서울시는 「서울시 가로 설계·관리 매뉴얼(2017)」을 별도 마련하여 도로 규모, 보도폭, 토지이용에 따라 가로 유형을 분류하여 보도와 차도, 교차로 설계지침을 제시하고 있다.

국내 연구들을 보면, 이동 중심의 분석 또는 공간구문 방법을 적용한 연구가 주를 이룬다. 예를 들어, 박준영 외(2013)은 대전 “으능정이 문화거리” 지구를 대상으로 26개 노드와 31개 선분을 ASA (Angular Segment Analysis) 분석법을 통해 상업지구 내 가로망의 공간배열 특성을 연구하였다. 강창덕(2015)은 서울시를 대상으로 도시형태 관련 지표가 토지가격에 미치는 영향을 파악하기 위해 연결성의 세부 지표로 노드 정도, 근접성, 그물망을 사용하였는데, 한 토지로의 가로망의 연결성이 그 토지의 가격을 높이는 요인이라고 하였다. 이들이 사용한 가로연결성 지표는 전통적인 흔히 사용되어 온 것으로서, 건축의 공간구문적 접근 지표들과 교통의 위상학적 접근 지표들에 머무르고 있다.

2. 가로연결성 지표 비교

본 절에서는 기존의 지표들을 자세히 살펴보고 그 한계를 파악할 것이다. 이어서, 인간적 척도를 고려하면서 비교적 단순하게 측정할 수 있는 방법으로 유엔 해비타트가 제시한 도시번영지수의 가로연결성 지표를 살펴볼 것이다.

가로 연결성을 측정하기 위한 여러 지표들이 개발되었고, 이에 대한 다양한 연구들이 지속적으로 진행되고 있다. Shashank (2016)는 연결성(connectivity), 근접성(proximity), 그리고 접근성(accessibility)의 개념을 구분하고 서로 상호 보완적인 관계를 지닌다고 하였다.

‘연결성(connectivity)’에 대한 의미가 어떠한 관점에서 바라보느냐에 따라 다를 수 있기 때문에, 가로연결성을 측정하는 지표와 방법은 각 분야별로 다른 접근 방식에 의해 개발되었다. 크게는 네트워크상의 지점 간의 연결 정도를 측정하거나(예, 교통의 위상학적 접근), 각 지점별로 갖고 있는 다른 지점과의 연결 정도를 측정하고 있다(예, 건축의 공간구문적 접근). 교통에서 주로 사용하는 알파, 베타, 감마 지수 등은 링크와 노드의 위상학적 특성과 개수를 기반으로 측정되기 때문에, 지점 간의 거리가 가깝고 먼 것에 따른 척도가 없어 보행과 같은 인간적 측면을 고려하는 데 한계가 있다. 건축의 공간구문적 접근에 기반한 지표들은 한 지점이 갖는 다른 지점과의 연결성에 중점을 두고 있어 공공공간으로서의 일정지역 가로 전체의 연결성을 측정하는 데는 한계가 있고 이 또한 축척에 대한 고려가 없다.

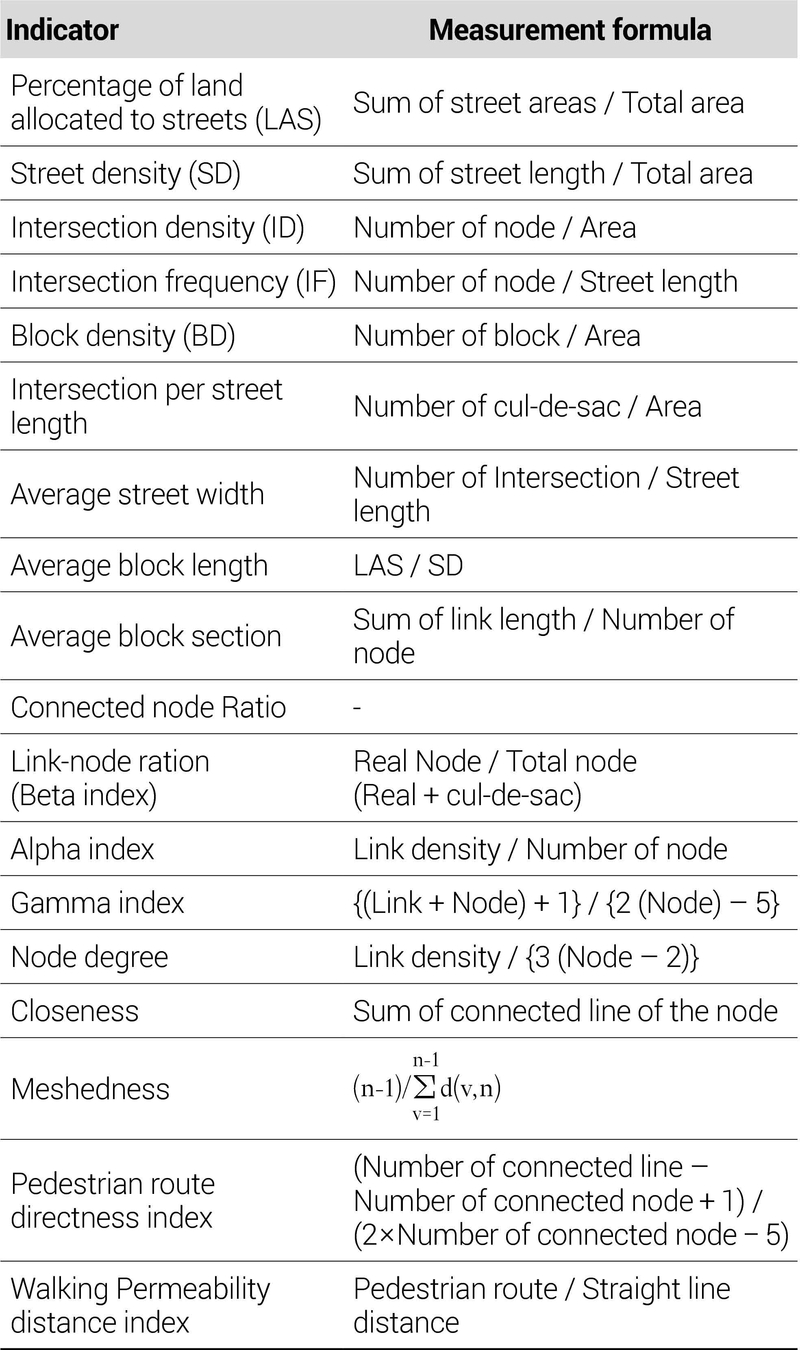

가로의 공공공간적 성격이 강조되면서, 기존의 연결성 지표들이 갖는 한계를 극복할 수 있는, 가로연결성 지표의 필요성이 대두되었다. 특히, 인간적 척도를 고려한 가로연결성 지표가 필요하게 되었다. Tresidder(2005)은 GIS를 사용한 연결성 측정의 다양한 방법을 조사하고 다양한 크기의 연구 영역에서 인구 조사 지역을 분석 단위로 활용하여 교차점 밀도, 가로 밀도, 연결된 노드 비율, 링크-노드 비율, 블록의 평균 길이, 알파지수, 감마지수의 8가지 연결성 측정을 실행하여 그 효과와 한계를 평가하였다.

연결성 측정을 위하여 사용되고 있는 다양한 지표들을 정리하면 <Table 1>과 같다. 인간적 척도를 포함하기 위한 지표에는 가로면적율, 가로밀도, 교차점밀도, 교차로 빈도, 블록 밀도, 막다른 도로 밀도, 가로 길이당 교차로 수, 평균 가로 폭, 평균 블록 길이, 평균 블록 섹션이 있다. 위상학의 노드를 중심으로 한 측정 지표에는 연결된 노드 비율, 링크 노드 비율, 노드 수준이 있고, 개별 지점의 접근성 중심의 지표에는 가까움, 그물망 지표가 있으며, 교통지리학적 관점에서 시작된 주요 지표에는 알파·베타·감마 지수가 있다. 마지막으로 보행성 평가 연구 시 주로 사용되는 가로 접근성 측면의 지표에는 보행자도로 직접성 지수, 도보 투과성 거리 지수가 있다.

공간구문론(Space Syntax)은 공간구조와 그래프이론 접근방식에서 공간의 연결 관계를 공간의 시· 지각적 속성에 기초한 분석을 통해 각 공간의 위상적 중요도를 정량적으로 측정하고 이에 따라 공간의 사회적 속성을 분석하기 위한 이론이다. 이는 최초에 건축가들의 디자인 결과물의 효과를 분석하고자 1970년대 후반에서 1980년대 초반에 영국 런던대학 바틀렛의 Bill Hillier 및 동료들에 의해 착상되었다. 하지만 위상학적 구조에만 초점을 둔 축선도에는 도시 공간의 기하학적 정보 부족으로 많은 모순들이 발생하여 몇몇 연구자들은 초기 모델을 비평하였고, 한계를 보완하여 다양한 분석 방법들이 연구되고 있다(박준영 외, 2013).

공간구문론의 가장 중요한 개념은 공간 깊이(Spatial Depth)로 특정 공간에서 다른 공간으로 이동 시 거치는 최소한의 공간의 수로 계산한다. 특성값에는 연결도, 통제도, 통합도, 명료도, 조화도가 있다.

연결도(Connectivity)는 특정 공간과 직접 연결된 축선만을 고려하기 때문에 국소적인 연결 관계를 나타내는 지표로써 특정 장소의 상대적인 중요성을 뜻한다. 이러한 연결도를 특정한 한 노드에서 다른 노드로 가기 위해 거쳐야 하는 축선의 개수를 의미하는 공간 깊이를 이용하여 산출한 통합도 값은 링크의 접근성을 뜻한다.

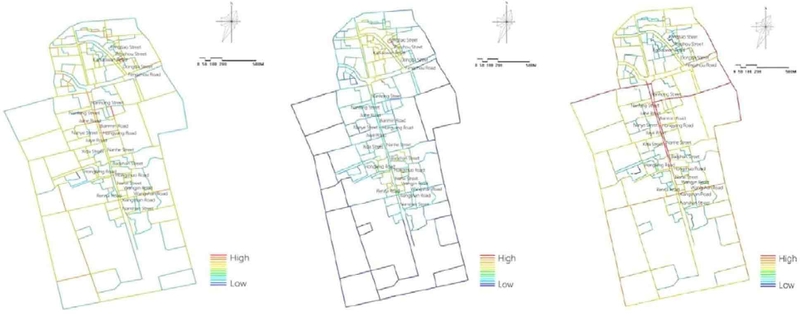

Xu et al.(2021)는 공간구문론을 이용하여 베이징-항저우를 대상으로 분석하였다. 이 연구에서 볼 수 있듯이 도시 가운데에 위치한 지점의 연결성 측정값이 높게 나타나고, 가장자리의 측정값이 낮게 나온다. 즉, 해당 측정값에서 나타내는 연결성은 중심성 개념에 더 가깝다고 할 수 있다. 또한, 대상지 내의 Boaoshan 역사 블록에 대한 미시적인 범위를 대상으로 측정한 결과에서도, 분석 범위 내의 각 지점별 ‘상대적’ 연결 수준을 보여준다는 한계를 갖는다(<Figure 2> 참조).

그래프이론(Graph Theory)은 1763년 Euler에 의해 시작되어 1936년 D. Kinig에 의해 체계화된 학문으로 위상수학(topology)의 일부로서 다양한 방면에서 활용되고 있다. 이는 공간의 점(vertex)과 두 점을 연결한 선분(edge)의 집합으로 구성된 기하학적 구조인 그래프를 통해 네트워크의 모양이 아닌 구조를 나타냄으로써 결절점 간 관계에 의미를 부과하여 그 특징을 해석하는 것이다. 이 중 1960년대에 Kansky가 처음 개발한 몇 가지 측정 방법 및 지표를 사용하여 네트워크 효율성을 분석할 수 있다. Network density와 Detour, Pi, Eta, Theta, Alpha, Gamma index의 다양한 지표가 있는데, 일부 지수는 공간적 특징(거리, 표면)과 활동(교통량) 수준을 고려하는 반면 다른 지수는 네트워크의 위상적 차원에만 의존한다.

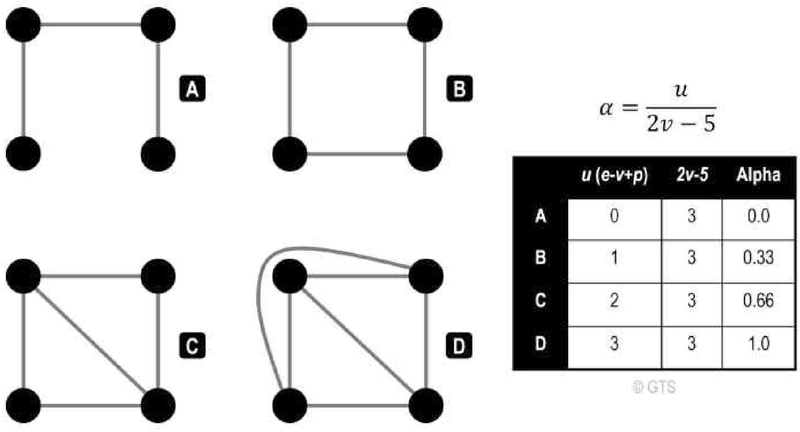

특히, 알파지수는 교통공학 분야에서 도로교통망 연결성을 측정하는 지표로 가장 많이 활용되고 있는데, <Figure 3>과 같이 값이 높을수록 더 많은 네트워크가 연결되어 있음을 의미한다.

알파지수는 네트워크의 가능한 최대 회로 수에 대한 기본 회로 수의 비율을 의미하며, 감마지수는 네트워크의 실제 링크의 수와 가능한 최대 링크 수의 단순한 비율로 그래프화된다.

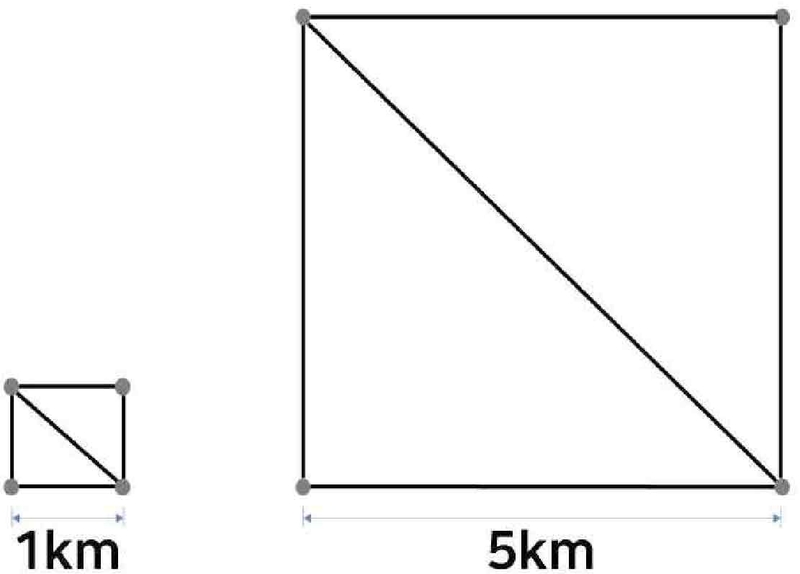

다음 <Figure 4>를 통해 교통공학에서 사용되는 측정 지표와 본 연구에서 중점적으로 다루는 가로 연결성 측정 지표의 결과에 대한 해석의 차이를 이해할 수 있다. 4개의 노드가 동일한 연결 방식의 5개 링크로 연결되어 있을 때, 좌측의 1km2 대상과 우측의 25km2 대상은 노드 수와 링크 수가 동일하기 때문에 동일한 값의 알파·베타·감마지수를 가진다.

반면, 밀도(density) 방식의 가로 연결성을 측정하면 더욱 촘촘하게 공간을 연결하고 있는 좌측은 가로 밀도 5.414km/km2와 교차점 밀도 4int/km로, 우측의 가로 밀도 1.082km/km2와 교차점 밀도 0.16int/km인 것에 비해 높은 수치를 나타낸다. 이와 같이 교통공학 분야의 연결성 측정 지표는 노드의 위상학적 연결 정도를 측정하는 것으로서, 지점 간의 거리가 갖는 인간적 척도를 고려할 수 없는 한계가 있다.

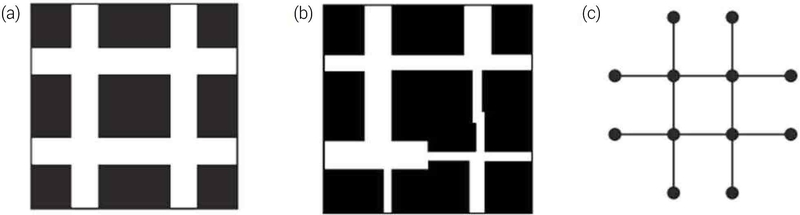

생활성(livability)의 한 요소로의 공간 투과성 측면의 가로 연결성은 공간 전체에 대한 전반적인 접근과 이동을 용이하게 하는 면적 또는 권역적인 속성을 의미한다. 아래 <Figure 5>에서 (a)가 (b)보다 투과성이 더 높지만, 위상학적 연결성은 (c)처럼 동일하다. 위상학적으로는 동일할 수 있지만, 인간적 관점에서 공간의 이곳저곳으로 ‘스며드는’ 물리적 또는 시각적 투과성은 위상학적 측면을 넘어 인간적 척도의 고려가 필요하다.

UN-Habitat(2012)는 가로연결성 측정을 위해 3개의 지표를 제안하였다. 가로면적율(Land Allocated to Street, LAS)은 시가지 면적 중 가로 면적의 비율로서 공공공간으로서의 가로의 비중을 나타내고, 가로밀도(Street Density, SD)는 시가지 면적 대비 총 가로 길이의 비로서 가로 밀도가 높다는 것은 목적지까지 짧고 직접적인 경로의 가능성이 높음을 의미하며, 교차점밀도(Intersection Density, ID)는 시가지 면적 대비 총교차점 수의 비로서 교차점 밀도가 높다는 것은 블록을 이동하는 가로 들과의 합류와 진출입이 용이하여 보행 투과성이 높다는 것을 의미한다.

이러한 지표체계를 바탕으로, UN-Habitat(2016)는 세계 여러 도시들을 대상으로 가로 연결성을 분석하였고, 권장기준도 제시하였다. 유엔 해비타트가 권장하는 가로에 대한 최소 기준은, 가로면적율 30%, 가로밀도 20km/km2, 교차점밀도 100/km2이다. 추가적으로, 가로 폭 평균은 15m, 교차점 간 거리 평균은 85m (가로 중심선 기준)을 제시하고 있다.

UN-Habitat(2012)의 가로연결성 지표들은 비교적 측정이 쉽고 단순하다는 것이 큰 장점이지만, 실제 지표 측정에서는 몇 가지 주의가 필요하다.

Heba(2016)는 기자(Giza City)의 비공식 정착지를 무작위로 10ha 면적의 38개 지역을 선택하여 가로 연결성을 측정한 결과, 비공식 정착지에 많이 나타나는 끊어진 길(쿨데삭)이 지표에 왜곡을 낳을 수 있기 때문에 주의가 필요하며, 추가적으로 연결된 노드 비율 지표를 포함할 것을 제안하였다.

또한, 일반적으로 가로밀도와 교차점밀도가 상관관계가 높기는 하지만, 이 두 지표를 복합응용한 지표인 가로 밀도 대비 교차점 밀도의 비율(ID/SD)은 보완지표로서 활용 가능성이 있다.

추가적으로, 시가지 내에 대규모의 오픈 스페이스 또는 녹지가 있는 경우, 이들이 가로연결성의 관점에서는 단절적 요소로 간주될 수 있음을 고려할 필요가 있다. 즉, 대규모 오픈 스페이스 또는 녹지에는 ‘공식적인’ 가로는 없기 때문에, 지표를 산정할 때 넓은 면적이지만 가로는 없는 것으로 간주되어 가로연결성이 낮게 측정될 수 있다. 따라서 분석 대상에 대규모 오픈 스페이스가 있을 경우 이를 고려하여 지표를 산정하는 것이 필요하다.

가로연결성과 관련한 지표들을 비교한 결과, 각 지표들은 특징과 한계가 있음을 살펴보았다. 본 연구에서는 도시의 생활성을 고려하기 위해 인간적 척도의 개념이 내재된 유엔 해비타트의 도시번영지수의 가로연결성 지표를 이용하여 우리나라 신시가지의 가로연결성 수준을 시범적으로 측정해 보고자 한다.

Ⅲ. 국내 신시가지의 가로 연결성 비교

1. 우리나라 신시가지 도시계획의 지향

본 장에서는 우리나라 신시가지 개발의 주요 흐름과 방향을 짚어 봄으로써, 도시계획에서 추구하고자 했던 지향과 실제로 작성된 계획안의 가로연결성을 비교 평가함으로써, 계획의 지향과 도출된 계획안의 정합성을 평가해 볼 것이다. 평가에 앞서, 우리나라 신시가지 도시계획의 지향을 살펴보면 다음과 같다.

우선 신시가지 계획을 거시적으로 살펴보면, 우리나라에서 계획 신시가지가 본격화된 것은 1960년대 이후이며 대부분 국토·지역개발 또는 대도시 문제 해결을 위한 두 가지 정책목표에 의해 추진되었다.

1960년대 공업화 및 경제개발정책의 본격적인 가동과 더불어 산업 단지 배후도시 성격의 신도시 건설이 시작되었다. 한국 최초의 신도시인 울산 신시가지를 시작으로 1968년 철거민 이주정착지인 성남 광주대단지, 1967년 영동지구 및 여의도 등의 신도시가 계획 및 건설되었다. 1980년대 서울 도심의 확장과정에서 목동과 상계동 등에 주택 중심의 신시가지 성격을 지닌 신도시가 건설되었고, 1980년대 후반에 주택 200만 호 건설의 일환으로 서울에서 25km 내외에 분당, 일산 등 5개의 1기 신도시가 건설되었다. 2000년대에 와서는 주택 수요 대체 및 거점기능 분담을 목적으로 서울에서 40km 내외에 동탄, 운정 등 12개의 2기 신도시가 건설되었다. 현재는 2018년 발표된 수도권 주택공급 확대 방안 등의 일환으로 수도권 주택시장 및 서민 주거 안정을 위해 「공공주택특별법」에 근거하여 남양주왕숙, 고양창릉, 하남교산 등 3기신도시 계획을 수립 중이다.

신시가지 내부의 계획을 검토해 보면, 1·2기 신도시의 경우 개발밀도, 토지용도별 면적, 자족용지율, 녹지율, 상업용지 수요추정 기법, 기반시설 등에 대한 법적 기준의 총량 또는 비율과 물리적인 지표를 중심으로 한 계획이 이루어졌다. 1기 신도시와 달리 2기 신도시 개발과정에서 지속가능한 신도시 계획 기준을 별도로 마련하여 개발하고자 하였다.

3기 신도시의 경우에는 ‘가로공간 중심 공유도시 조성’이라는 목표를 명시적으로 제시하고 있다. 이러한 일환으로 “도시건축통합계획 공통지침”이라는 방식을 추가적으로 도입하기까지 하였다. 따라서, 이러한 노력에 따라 현재 진행되고 있는 3기 신도시 계획안의 가로연결성이 과거보다 더 개선되었는지 또는 그 수준이 우수한지를 중간점검하는 것은 의미있는 일이다.

3기 신도시 정책이 발표된 2018년 이후 진행된 신도시 도시계획 관련 연구는 기존 신도시에 대한 고찰 및 3기 신도시 계획기준 수립에 관한 연구, 실제 참여한 실무진의 관점에서 기술한 연구와 그동안 진행된 설계공모 분석에 관한 연구로 나뉜다.

윤정중 외(2020)는 3기 신도시 계획기준 및 개발방향을 제시하였는데, 공간구조 및 생활권 계획기준으로 도시공간구조의 최소 공간 단위인 블록의 적정 규모를 도로 위계와 용도 지역을 종합적으로 고려하여 제시하였다. 이와 더불어 교통시설 계획의 기준으로 적정 도로율을 15~18% 수준으로 설정하되 간선 도로율을 6~7%로 축소하고 1% 이상의 보행자 전용도로 확보를 통한 보행친화적 도시구조 구현 등 도로 위계별 도로율과 안전속도 5030 정책 및 온전가로 도입을 반영한 도로체계 구성의 필요성을 제시하였다. 신도시는 그 입지와 규모, 특성들이 다르다는 점을 고려하여 유연하게 계획해야 한다.

한지형(2023)은 시범사업 지구를 대상으로 분석을 진행하였다. 1기 신도시인 분당과 2기 신도시인 판교에 비하면 블록 크기가 작아지고 보행 중심의 도시공간구조를 지향한다고 하였지만, 실제 계획안은 큰 블록 단위 기반에 공공보행통로 계획 정도에 그치는 한계를 지니고 있다고 하였다.

1기 신도시 재정비 필요성으로 인하여 최근 1·2기 신도시에 대한 연구도 활발히 진행되고 있다. 신도시와 주변 지역과의 공간적 위계 변화에 관한 연구, 설문조사를 통한 주거환경 또는 삶의 만족도에 관한 연구, 1기 신도시에 대한 평가에 관한 연구, 주택가격 영향에 관한 연구와 함께 최근 건축 분야에서는 공간구문을 활용한 신도시 아파트 단지의 접근성에 관한 연구가 진행되었다. 하지만 도시공간 구조나 도시계획 기준에 대한 정량적인 평가가 부재하고, 단편적인 대상의 분석에 그쳐 국내 계획 신시가지의 도시계획을 종합적으로 정량적인 측정 방법을 통해 연구한 내용이 부재하다.

이에 본 연구는 도시번영지수의 도시연결성 지표를 이용하여 우리나라 신시가지의 가로연결성 수준을 평가하고 유엔 해비타트의 권장 수준과 비교 평가함으로써, 3기 신도시 계획안을 중간점검하고, 또한 1기 신도시 재정비 방향 수립에 있어 도시계획 측면에서의 가로연결성에 대한 제언을 도출하고자 한다.

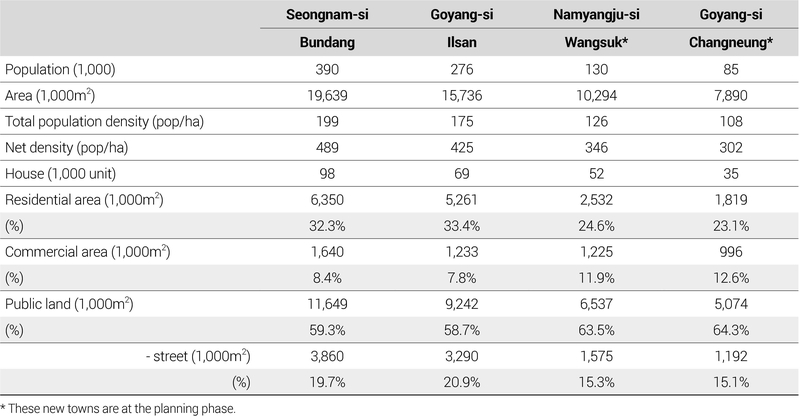

2. 연구 자료 및 방법

본 연구는 1기 및 3기 신도시를 대표하는 각 2개의 대상지를 선별하여 분석하였다. 1기 신도시로 1992년 말 준공된 일산과 1996년 말 준공된 분당을 선정하였고, 3기 신도시 중 규모가 큰 2028년 사업 준공을 목표로 계획 진행 중인 남양주 왕숙1과 2029년 사업준공을 목표로 계획 진행 중인 고양 창릉을 선정하였다.

1기 신도시 일산과 분당의 경계 데이터는 국가공간정보포털에서 제공하는 (센서스경계)행정동경계 중 각 신도시에 해당하는 행정동을 기준으로 추출하여 동 포털 내 지구단위계획구역(현황)을 활용하여 가공하였다. 일산과 분당 신도시의 가로 데이터는 동 포털 내 (도로명주소)도로구간 데이터(Street Address Data, SAD)와 오픈스트리트맵(OSM)의 데이터를 사용하였다. 도로명주소는 사람들의 생활을 기반으로 이름을 붙인 주소정보를 기반으로 하며, 이에 골목길까지 주소정보에 기록되어 있어 도시공간 내 세밀한 가로의 침투성을 파악하기에 용이하다(장아영, 2023). 다만, SAD는 도로를 중심 만들어진 데이터로서, 주거지역, 또는 공원과 녹지 등의 오픈 스페이스에 있는 보행로를 포함하고 있지 않는 한계가 존재한다.

일산과 분당 신도시는 공원, 녹지 사이의 오픈 스페이스뿐만 아니라 공동주택 단지 내를 관통하는 보행로를 통해 보행으로 투과 가능하도록 계획된 특성이 있음에도 불구하고, 도로명주소 기반의 데이터를 활용하면 이러한 가로 현황을 반영하기에 한계가 존재한다. 이를 보완하기 위하여 OSM에서 제공하는 가로 데이터 중 ‘footway’ 항목을 활용하여 가로 연결성 분석을 보완하였다. 다만, OSM의 경우 동일 교차공간 내에 가로 데이터가 여러 개로 중첩되면 다발적으로 추출되는 한계가 있어, 도로명주소 데이터와 오픈스트리트맵 데이터의 상충되는 장·단점을 고려하여 가로연결성을 분석하였다.

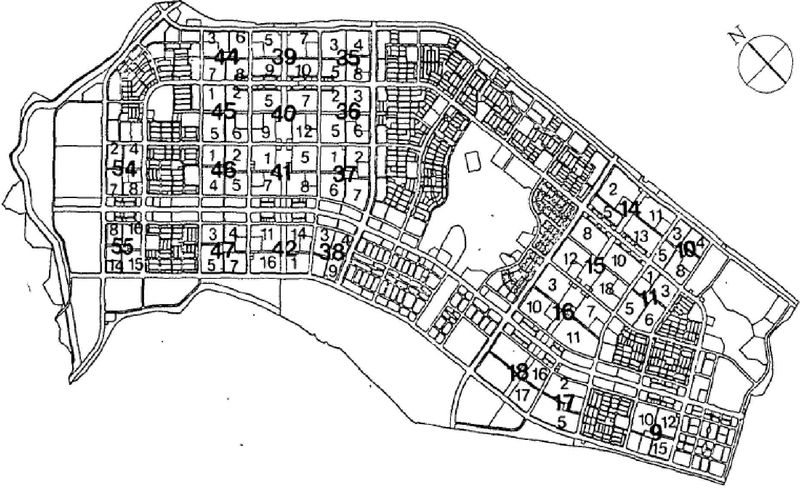

3기 신도시 남양주 왕숙1지구와 고양 창릉지구의 데이터는 내부 자료로써 2022년 11월 공공주택지구 지구계획 변경(1차) 승인된 도면 원본 캐드파일(CAD)을 활용하여 데이터를 가공하였다. 보행자도로를 포함한 모든 도로의 중심선을 기준으로 한 가로 데이터를 기본으로, 3기 신도시의 경우 공통적으로 공원·녹지 네트워크 조성 개념으로 계획 중인 점을 고려하여 도로 이외에 보행가로 성격을 가지는 연결 녹지를 가로에 포함하여 도로와 연결 녹지의 중심선을 기준으로 가로 데이터를 별도로 작성하였다. 또한, 공공보행통로를 추가로 계획 중인 점을 고려하여 이를 포함한 가로 데이터를 별도로 작성하였다.

앞의 이론적 고찰에서 살펴보았듯이, 가로연결성을 측정하는 시가지 면적에 대규모의 오픈 스페이스(예, 공원, 호수 등)가 포함되어 있을 경우, 가로 연결성 지표가 낮게 왜곡될 수 있는 문제가 있어, 대규모 오픈 스페이스를 고려한 지표들을 추가로 산출하였다. 1기 신도시의 경우 공공데이터포털에서 제공하는 토지이용계획공간정보 데이터를 활용하고, 3기 신도시의 경우 원본 도면(CAD)상에 공원, 하천 등 보행이 불가능하여 링크의 성격으로 간주할 수 없는 대규모 오픈 스페이스를 분석 대상에서 제외는 단계를 추가하였다.

이를 바탕으로 가로연결성 분석은 3~4개의 단계로 진행하였다. 1단계는 시가지 전체 면적을 대상으로 보행자도로를 포함한 도로 기준으로 가로 연결성 분석을 진행하였고, 2단계는 오픈 스페이스를 제외한 면적을 대상으로 분석 진행하였으며, 3단계는 연결 녹지 등 보행의 성격으로 계획된 녹지 가로를 도로에 추가 산정하여 가로 연결성 분석하였다. 3기 신도시의 경우에는 4단계를 추가하였는데, 현재 계획되어 있는 공공보행통로를 추가하여 지표를 산출하였다.

가로연결성 측정에 사용된 지표는 유엔 해비타트에서 제시한 밀도 개념의 지표인 가로밀도(SD)와 교차점밀도(ID)를 사용하였다. 계획 시 직관적으로 인지하는 데 도움이 되는 블록 규모에 대한 함의를 얻고자, 추가적으로 교차점밀도를 가로밀도로 나누어 1km당 교차점 수를 산출하여 교차점 간 평균거리를 측정하였다.

3. 대상지별 가로연결성 분석 결과

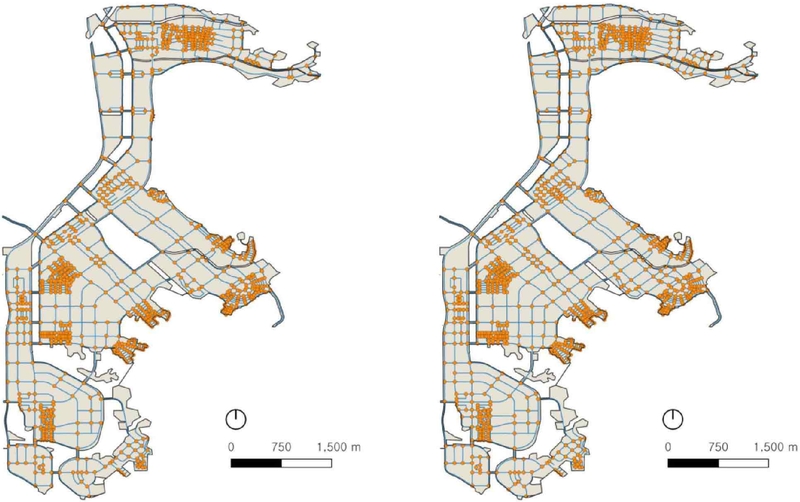

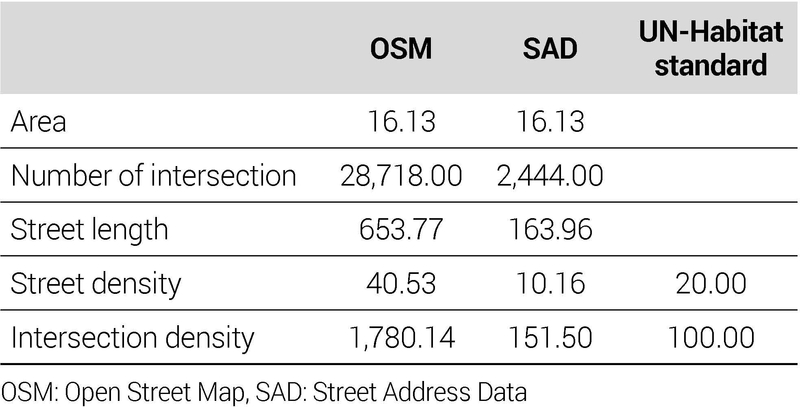

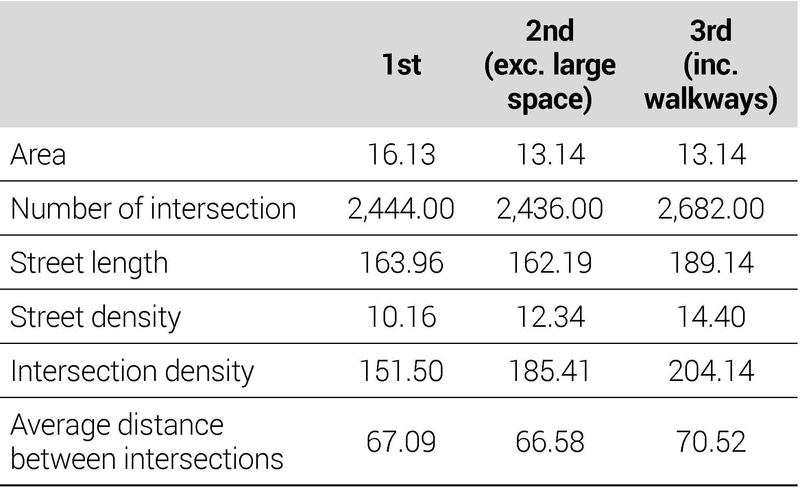

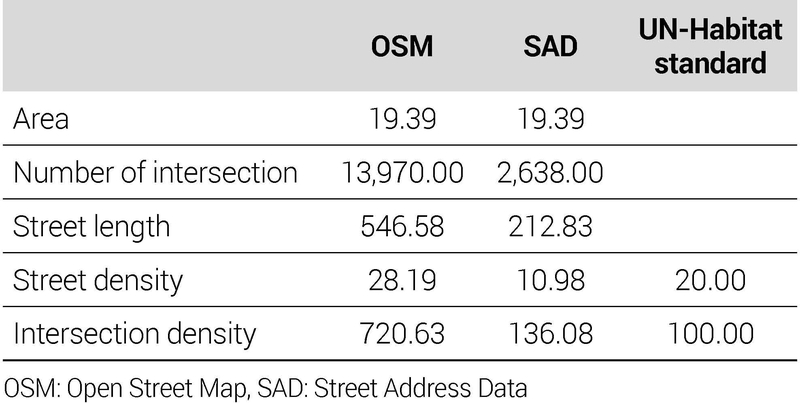

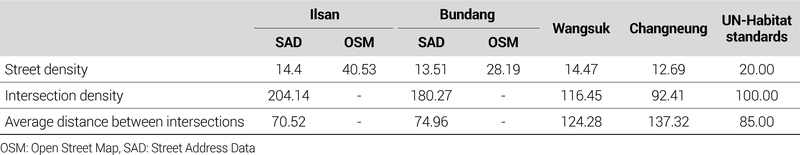

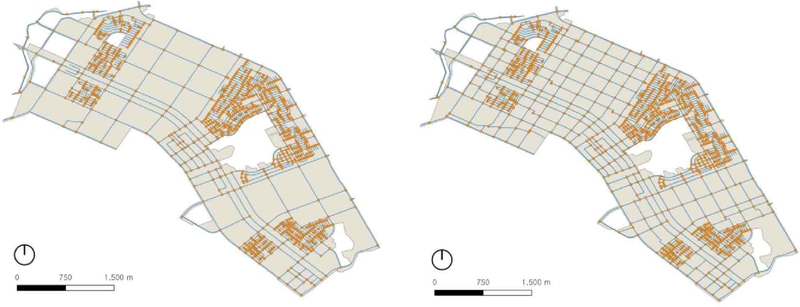

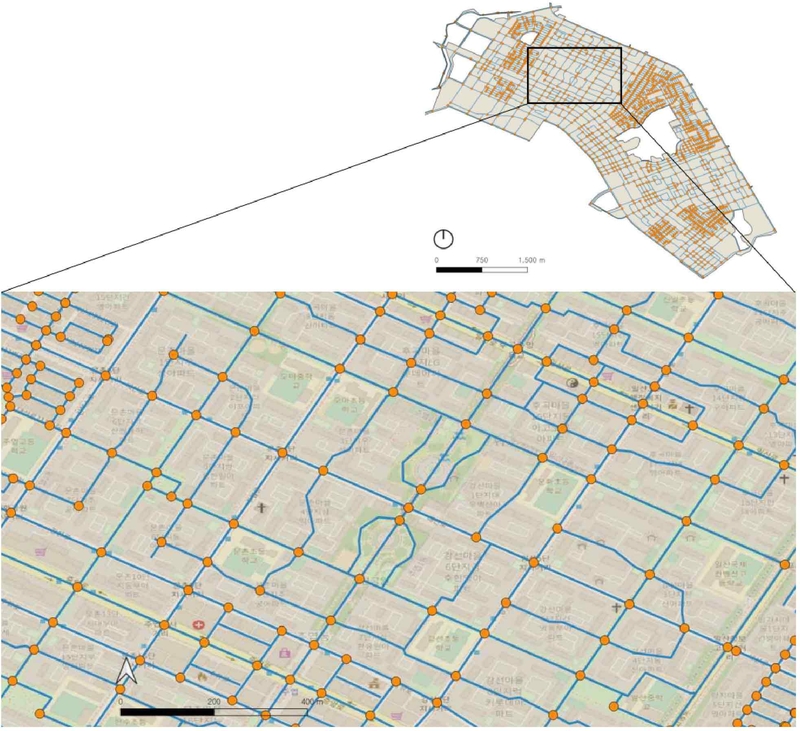

1기 신도시 일산의 전체 면적은 약 16.13km2으로, 가로 밀도에 있어 유의미한 OSM 데이터와 교차점밀도에 있어 유의미한 도로명주소 데이터를 활용하여 측정한 가로 연결성 지표인 가로 밀도 40.53km/km2과 교차점밀도 151.50int/km2를 통해 UN-Habitat의 권고 기준을 충분히 만족함을 기본적으로 확인하였다(<Figure 6>, <Table 2> 참조).

Comparison of measurement of street connectivity by data (Ilsan New Town, Left: OSM, Right: SAD)OSM: Open Street Map, SAD: Street Address Data

또한, 현재 계획 중인 3기 신도시와의 비교를 위하여 도로명주소 데이터를 통해 추출한 가로 및 교차점 데이터를 기반으로 토지이용계획공간정보 데이터를 추가적으로 활용하여 시가지 내 대규모 오픈 스페이스인 정발산과 호수공원 등의 면적을 제외한 ‘개발지(developed area)’ 면적을 기준으로 가로의 현황을 도출하였다. 다음 단계로 보행가로 성격의 연결 녹지를 가로에 포함하여 분석을 진행한 결과, 가로 밀도 14.40km/km2과 교차점밀도 204.14int/km2 및 교차점 간 평균거리 70.52m임을 확인하였다.

대규모 오픈 스페이스를 제외한 2단계 가로연결성 지표와 실질적인 보행로를 포함한 3단계 가로연결성 지표는 아래와 같다 (<Figure 7>, <Table 3> 참조).

Comparison of measurement of street connectivity by approach (Ilsan New Town, Left: 2nd, Right: 3rd)

일산신도시는 아파트용지에 도시설계를 적용하였는데, <Figure 8>과 같이 보행자전용도로가 만나는 결절점을 중심으로 하나의 블록 내에 3~4개의 단지를 묶어 공동으로 이용하는 중심 지구로써 도시설계구역으로 지정하여 규제하였다. 이 내용에는 차량 통행 및 보행자 통행을 위한 단지 내부 동선에 대한 기준을 포함하고 있으며, 이러한 도시설계 원칙에 따라 조성된 일산신도시는 실제로 단지 내 가로가 일단의 도시설계구역 군집별로 연속적으로 연결되는 구조를 지닌다. 이러한 특성은 일산신도시가 높은 가로 연결성 수준을 지니게 되는 중요 요인으로 작용함을 알 수 있다 (<Figure 8> 참조).

Measurement of street connectivity – 4th Approach including the streets within the residential area (Ilsan New Town)

이를 정량적으로 확인하기 위해 아파트 각 동출입을 위한 개별 동선을 제외한 단지 간 연결이 이뤄지는 공공보행 성격의 단지 내 주 보행동선 데이터를 별도로 추출하였다. 그 결과, 가로 밀도와 교차점밀도는 각각 14.40km/km2에서 18.14km/km2로, 교차점밀도 204.14int/km2에서 258.03int/km2로 약 125% 상승하였다.

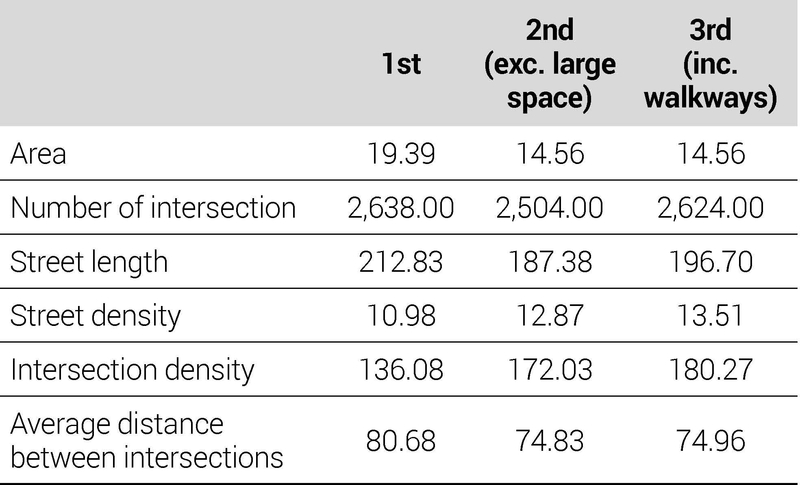

분당신도시 전체 면적은 약 19.39km2으로, 가로 밀도에 있어 유의미한 OSM 데이터와 교차점밀도에 있어 유의미한 도로명주소 데이터를 활용하여 측정한 가로 연결성 지표인 가로 밀도 28.19km/km2과 교차점밀도 136.08int/km2이다(<Table 4> 참조).

일산신도시와 동일한 방법을 적용하여 시가지 내 대규모 오픈 스페이스인 탄천과 분당중앙공원 등의 면적을 제외한 개발지 면적 약 14.58km2를 기준으로 가로의 현황을 도출하였다. 다음 단계로 보행가로 성격의 연결 녹지를 가로에 포함하여 분석을 진행한 결과, 가로밀도는 13.51 km/km2과 교차점밀도는 180.27 int/km2, 그리고 교차점 간 평균거리 74.96m이다(<Table 5>, <Figure 9> 참조).

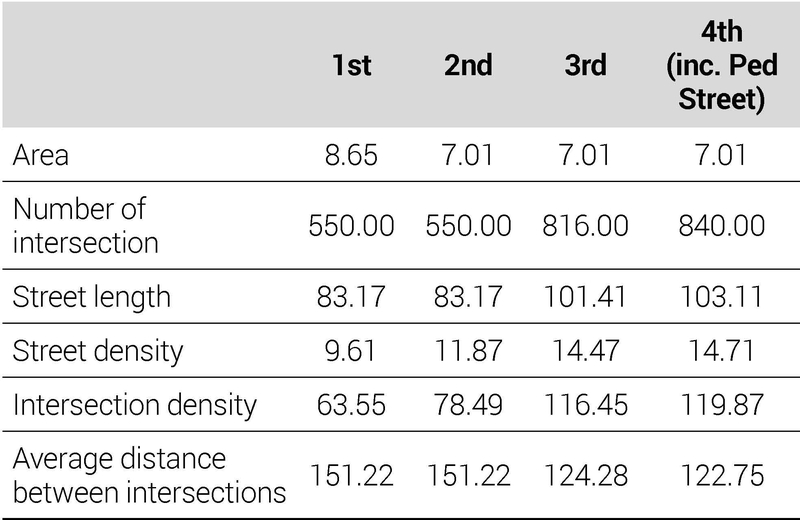

3기 신도시 남양주왕숙1의 전체 면적은 약 8.65km2으로, 가로 및 교차점 데이터 추출 시 가로 밀도 9.61km/km2, 교차점 밀도 63.55int/km2로 1기 신도시에 비해 현저히 낮은 수치이다. 이를 바탕으로 왕숙천, 사릉천, 용정천 등의 대규모 오픈 스페이스 면적을 제외하고, 연결 녹지를 보행가로로 포함할 경우 교차점 밀도가 116.45int/km2까지 상승하였다(<Figure 10>, <Table 6> 참조).

Comparison of measurement of street connectivity by approach (Namyangju Wangsuk 1 New Town, 1st ~ 4th)

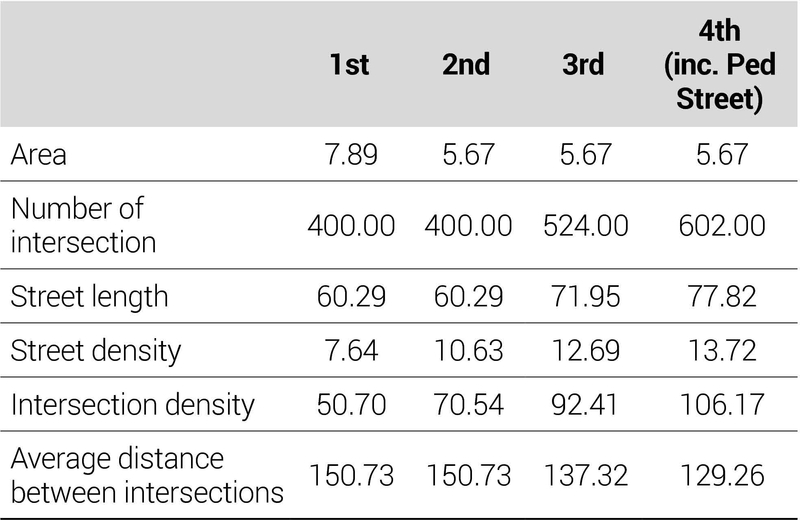

3기 신도시 고양 창릉의 전체 면적은 약 7.89km2으로, 가로 및 교차점 데이터 추출 시 가로 밀도 7.64km/km2, 교차점 밀도 50.70int/km2이다. 여기서, 창릉천, 보전녹지, 문화공원 등의 대규모 오픈 스페이스 면적을 제외한 개발지 면적 약 5.67km2를 기준으로 보행가로 성격의 연결 녹지와 공공보행통로를 포함하여 가로 연결성 측정 시, 교차점 밀도가 106.17int/km2로 상승하였다(<Table 7> 참조).

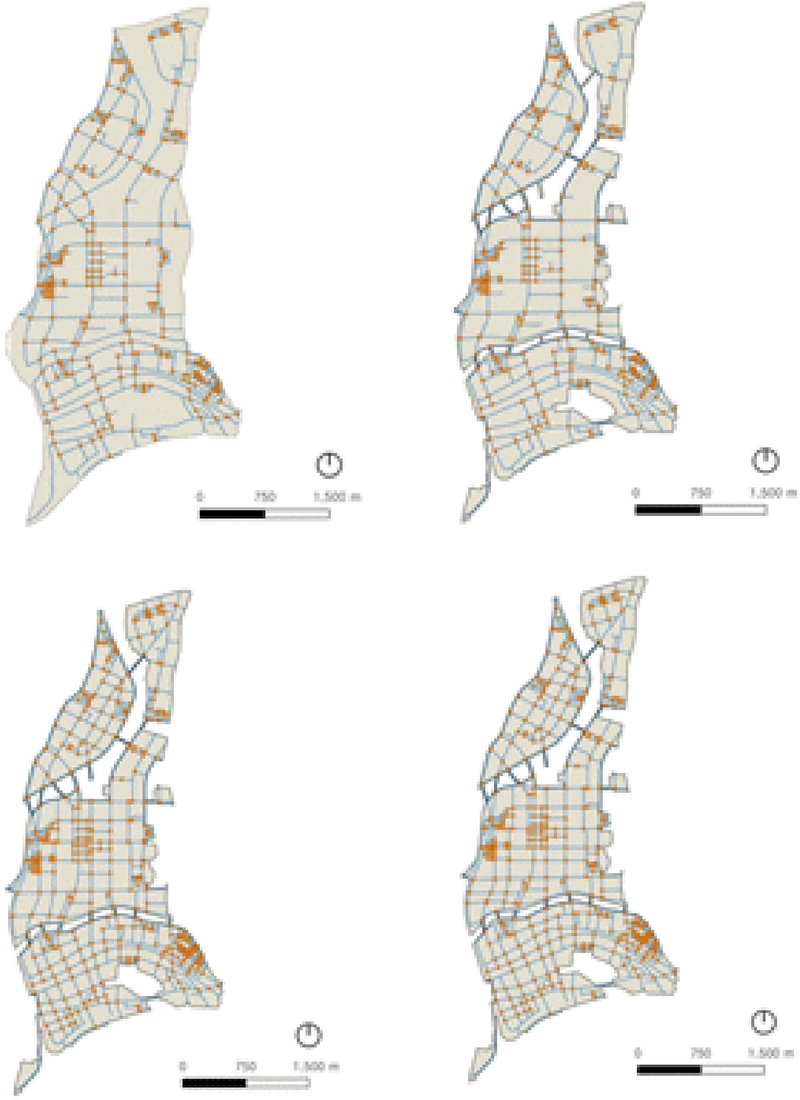

Ⅳ. 신시가지 가로연결성 비교

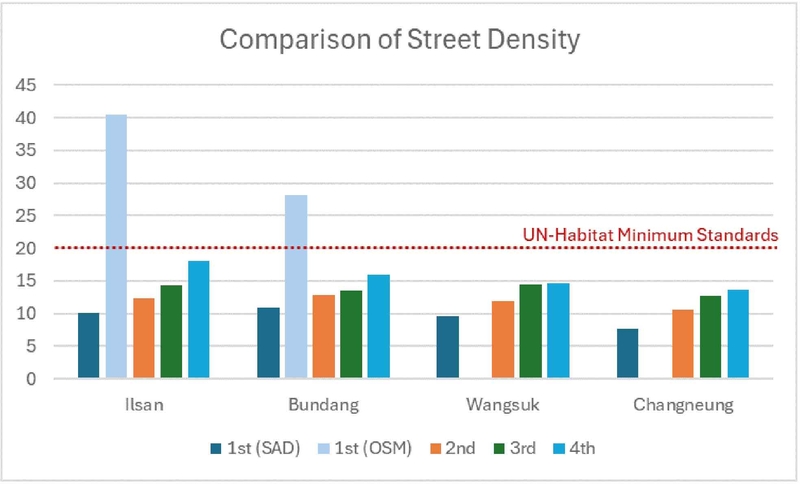

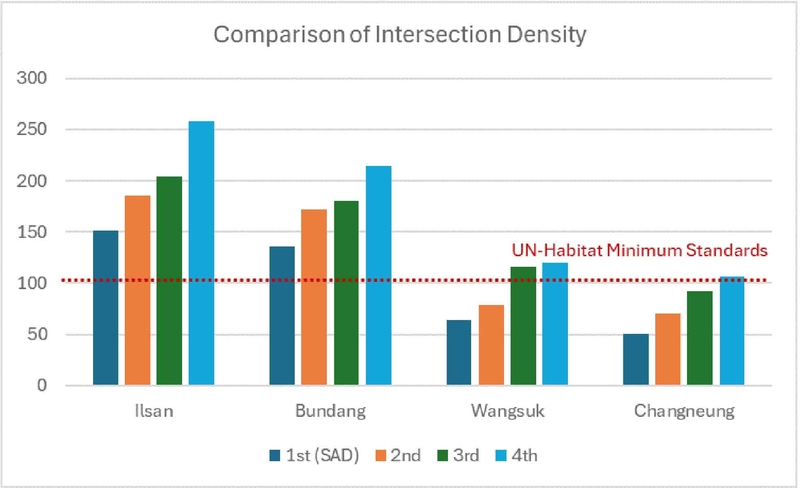

가로밀도의 경우 1기 신시가지들이 3기 신시가지들에 비하여 높은 수치를 보이고 있다. 모든 신시가지에서 도로가 아닌 공간(예, 녹지)에 보행로가 확보되는 경우 가로연결성 지표의 수준이 개선되는 것을 알 수 있다. 보행을 고려한 가로연결성에서는 공식적인 도로뿐만 아니라 도로 이외의 공간에서 보행을 실질적이며 적극적으로 확보하는 것이 도움이 된다(<Figure 11> 참조).

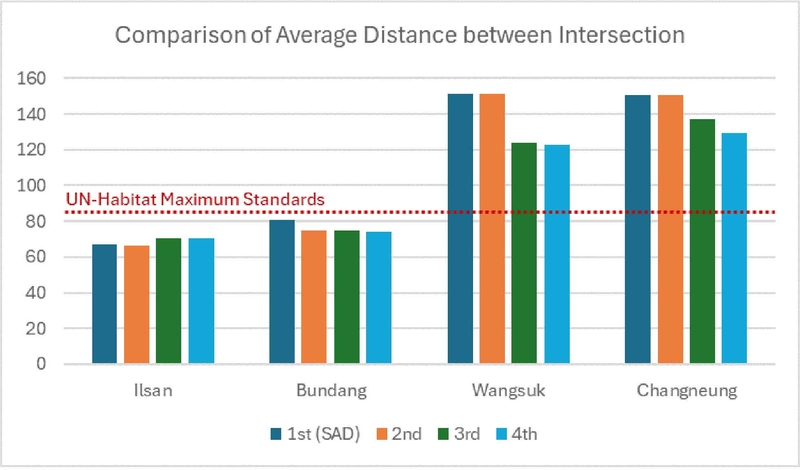

교차점 밀도의 경우, 1기 신도시의 지푯값은 유엔 해비타트 권고 기준을 만족하나, 3기의 지푯값은 권고 기준의 약 75% 수준이다. 남양주왕숙1과 고양창릉은 도로 이외에 연결녹지와 공공보행통로가 보행의 공간으로 계획대로 모두 확보될 경우 유엔 해비타트 최소 기준을 맞추는 수준에 이를 수 있다(<Figure 12> 참조).

가로 밀도에 대한 교차점 밀도의 비율을 활용하여 측정된 교차점 간 평균 거리는, 1기 신도시의 지푯값은 유엔 해비타트 권고 기준으로 제시된 85m 이하의 수준을 만족하나, 3기 신도시의 지푯값은 도로뿐만 아니라 연결 녹지와 공공보행통로를 포함하더라도 권고 기준에 미달하고 있다. 공동주택의 사업 이익 극대화를 위하여 개발사업 단위를 약 3만m2 정도로 확보하는 것을 우선하게 되면서, 블록의 한 변의 길이가 약 175m에 이르기 때문에, 보행은 어렵고 자동차 위주의 도시가 될 개연성이 높다. 이는 단절된 빗장단지들의 도시로서 포용성이 낮고 폐쇄성이 높은 도시가 될 개연성이 높다. 현재의 공공주택 사업성 위주의 설계 관행은 지양되어야 한다(<Figure 13> 참조).

이와 관련하여 추가적으로, 각 신도시의 실제와 계획안 기준 블록 크기를 조사한 결과, 분당신도시는 128m×145m~215m×270m, 일산신도시는 138m×145m~215m×225m, 남양주 왕숙1은 115m×172m~259m×295m, 고양 창릉은 128m×150m~270m×240m의 범위를 갖고 있다. 블록의 최소 크기는 신시가지 간 큰 차이는 없으나, 블록의 최대 크기는 1기 신도시에 비해 3기 신도시가 커졌고 인간적 척도에서 크게 벗어난다는 것을 확인할 수 있다.

1기와 3기 신도시를 종합적으로 동일 수준에서 비교하기 위해, 각 신도시의 가로 연결성 측정 결과 중 오픈 스페이스를 제외하고 도로뿐만 아니라 도로 이외의 보행로를 포함하여 산정한 지푯값을 종합하면 <Table 8>과 같다. 가로면적률은 네 신시가지가 비슷하다. 공식적인 도로는 계획지침에 의해 동일하게 적용되기 때문에 도로 기준으로 측정한 가로연결성 지표는 신시가자 간 차이가 크지 않은 것으로 판단된다.

하지만, 도로 외의 보행공간을 고려한 지표에서는 신도시 간 차이가 크게 나타난다. 교차점 밀도에 있어, 1기 신도시는 3기 신도시에 비하여 약 2배로 높은 수치를 보이고 있으며, 고양 창릉은 유엔 해비타트의 최소 기준도 충족하지 못하고 있다. 3기 신도시의 경우 교차점 간 거리가 최대 권고 기준인 85m의 1.5배 이상이 되고 있어 보행과 생활의 공간으로서의 가로 공간이 되지 못하고 있음을 알 수 있다(<Appendix 1> 참조).

Ⅴ. 결 론

가로는 공공공간으로써 사람들 간의 사회적 활동이 벌어지는 중요한 장소다. 가로의 연결성이 좋으면 가로는, 단순히 ‘이동’을 위한 역할을 넘어, ‘장소’로서의 역을 하게 되며 궁극적으로 도시 생활성 수준 향상으로 이어지고 도시 안전과 시민의 건강과 행복을 증진시킨다. 이러한 맥락에서 가로를 이용하는 모든 사람들의 활동을 중요시하는 온전가로 접근이 선진국 도시들을 중심으로 확대되고 있다. 이러한 접근의 일환으로 가로의 안전성, 심미성, 장소성, 지속가능성 등 다양한 측면을 복합적으로 고려하여 가로에 대한 계획 기준을 제시하는 온전가로 계획방침이 제시되고 있다.

가로 연결성을 측정하고 평가하는 지표로서, 도시적 측면에서는 ‘지점’이 아닌 ‘공간’적 차원의 연결성을 측정하는 ‘밀도(density)’개념의 지표가 국제적으로 널리 사용되고 있다. 이에 반해, 특히 우리나라에서는 교통 측면에서의 지점 간 연결 정도 지표를 사용하거나, 건축 측면에서의 개별 지점이 갖는 연결 정도를 측정하는 지표가 주로 사용되고 있다. 교통과 건축에서 주로 사용하는 지표들은 가로의 ‘이동’ 기능에 초점을 두고 있어 도시 공공공간에서 중요시하는 ‘장소’로서의 가로 기능을 파악하는 데 한계가 있고, 또한 인간적 척도가 고려되고 있지 못하는 한계도 있다.

본 연구는 가로를 사람들의 사회적 삶이 펼쳐지는 중요한 공공공간 중 하나라는 점에 기반하여, 이를 측정할 수 있는 가로연결성 지표들을 검토하였다. 검토 결과, 사람들의 공공공간이라는 측면에서 ‘밀도’ 개념을 바탕으로 한 유엔 해비타트의 도시번영지수에 포함된 가로연결성 지표를 우리나라 도시에 시범적으로 적용해 평가해 보았다.

이 지표들을 이용으로 4곳의 신시가지의 가로연결성을 측정하고 비교하였다. 1기 신도시 일산과 분당, 그리고 계획을 수립중인 3기 신도시 남양주왕숙1과 고양창릉을 대상으로 하여 가로연결성 수준을 분석한 결과, 1기 신도시는 대체로 권고 기준 수준에 준하는 수준을 보이고 있으나, 3기 신도시는 현재 설계안 기준으로 볼 때 1기 신도시에 비해서도 저조하고 유엔의 권고 기준에도 미치지 못하고 있다. 이는 3기 신도시에서 ‘가로공간 중심 공유도시 조성’을 중요한 목표로 제시한 것에 비추어 보면, 오히려 크게 후퇴했음을 보여준다. 3기 신도시의 교차점 간 평균 거리를 추산한 결과 도로 이외의 녹지 가로와 공공보행통로를 포함하더라도 약 120m에 이르고 있음을 보이고 있어, 현재의 3기 신도시 설계는 사람의 생활성이 중심이기보다는 도시에 대한 고령 없이 건축 중심으로 설계되었음을 알 수 있다.

일산과 분당 신시가지를 계획할 때에는 개별 건축사업을 총괄적으로 조율하고 규제하는 도시계획이 역할을 하였기 때문에 신시가지 전체적으로 우수한 가로연결성을 확보할 수 있었다. 예를 들어 일산은 <Figure 14>와 같이 도시설계 방식을 적용하여 공간 전체의 가로체계를 창출해 낼 수 있었다. 페리가 주창했던 아이디어가 반영되어, 학교를 중심으로 가로-세로 약 500m 내외의 보행생활권 단위를 하나의 도시설계 단위로 설정하여 개별 사업을 넘어 종합적인 계획을 통해 공간 전체에 세밀하게 보행을 포함한 가로체계가 가능하였으며, 사람들의 생활을 보호하기 위한 적절한 교통정온화 등이 계획되었다. 잘 짜여진 도시계획 하에서 사업과 건설이 진행되도록 규제하였기에, 시가지 전체 차원에서 가로와 공공공간이 연속적이며 보행친화적으로 조성될 수 있었고, 일산은 수준 높은 가로환경을 조성할 수 있었다.

국내 3기 신도시의 경우 ‘가로공간 중심 공유도시 조성’을 목표로 하고 있고, 도시건축통합계획 공동지침 같은 새로운 접근이 등장하였지만, 실제로 설계된 모습은 목표와 정반대로 되어 있어 퇴행적인 모습을 보이고 있음을 확인할 수 있다. 단위 필지별 개발을 넘어, 이는 사업단위별 접근이 아닌, 동네 단위와 신시가지 전체 차원에서의 종합적인 도시계획이 기본적으로 필요함을 보여준다. 각 필지가 아닌 전체적인 가로연결성 측면에서 도시계획의 틀 마련이 우선적으로 마련되어야 할 것으로 판단된다.

가로연결성을 판단하는 3가지 지표 중에는 가로면적율도 있는데, 본 연구에서는 가로별 속성자료를 구득하기 위하여 이 지표를 포함하지 못한 한계가 있다. 향후 가로에 대한 자세한 속성 자료가 가용해지면 가로면적율에 대한 지표도 비교분석해 볼 수 있을 것이다. 다만, 가로율과 유사한 도로율을 비교하면, 분당 19.7%, 일산 20.9%, 왕숙 15.3%, 창릉 15.1% 인 점을 보았을 때, ‘길’로 사용하는 토지면적이 크게 줄어들어 문제가 될 수 있기 때문에 도로율을 증가시킬 필요가 있음을 시사한다.

본 연구는 가로연결성의 양적인 측면을 측정하는 한계가 있다. 가로연결성의 질적 측면, 보행 및 자전거 길의 접근성 요소 등을 고려하는 것 등이 향후 추가된다면 발전적인 논의가 될 수 있다. 본 연구에서는 보행성에 초점을 두고 보행가능한 경로를 포함하려고 하였으나 자료의 한계가 있었다. 향후 법정 도로 외에 보행 가능한 길을 모두 포함한 자료를 토대로 분석하는 것이 의미가 있을 것이다. 본 연구에서 분석한 4개 대상지 중 2개는 현재 진행 중인 개발로써 향후 변화의 가능성이 있는 점을 고려해야 할 것이다. 이러한 한계에도 앞으로 만들어질 3기 신시가지의 발전적인 모습에 도움을 줄 것이라고 기대된다.

향후, 후속 연구를 통하여 도로명주소와 OSM 데이터를 병행으로 사용하여 보다 정확히 지표를 산출하는 방법을 고안하고자 한다. 또한 기존 신시가지보다 3기 신시가지의 가로 연결성이 낮아진 이유에 대한 여러 가설을 살피고 검증하고자 한다. 나아가 보행 중심의 가로연결성 측정을 위해서는 실제로 사람들이 다닐 수 있는 보행로를 기준으로 가로연결성 지표를 측정할 수 있는 데이터 구축과 지표 산출 방안에 대한 지속적인 연구가 필요하다. 본 방법론을 발전시켜 다른 계획된 신시가지 또는 기성 시가지 등을 대상으로 가로연결성을 측정하여 비교하는 연구를 한다면, 가로연결성 측면에서 우리나라 도시에 대한 이해를 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

Acknowledgments

이 논문은 2023년도 서울시립대학교 연구년교수 연구비에 의하여 연구되었음.

References

-

강명구, 2021a. “도시계획학1 역사: 도시의 자격”, 서울: 서울연구원.

Kang, M., 2021a. “Urban Planning 1 History: The Qualification of a City”, Seoul: The Seoul Institute. -

강명구, 2021b. “도시계획학2 기초: 도시의 비움”, 서울: 서울연구원.

Kang, M., 2021b. “Urban Planning 2 Basics: The Emptiness of a City”, Seoul: The Seoul Institute. -

강창덕, 2015. “가로망 공간구조 특성이 토지가격에 미치는 영향”, 「서울도시연구」, 16(4): 85-107.

Kang, C., 2015. “A Study on the Effects of Street Network Layout on Land Price in Seoul, Korea”, Seoul Studies, 16(4): 85-107. -

박준영·임수영·반영운·정상규, 2013. “인간 생태학적 관점에서의 상업지구 내 가로망의 공간배열 특성”, 「한국생태환경건축학회 논문집」, 13(5): 17-22.

Park, J., Lim, S., Ban, Y., and Jeong, S., 2013. “Space Syntactic Properties of the Street Network in Commercial District from the Perspective of Human Ecology - Focused on Euneungjeongi Culture Street in Daejeon, Korea”, KIEAE Journal, 13(5): 17-22. [ https://doi.org/10.12813/kieae.2013.13.5.017 ]

-

서울시, 2017. 「서울시 가로 설계·관리 매뉴얼」, 서울.

Seoul Metropolitan City, 2017. Seoul Street Design and Management Manual, Seoul. -

윤정중·김두환·최상희·윤은주·윤정란·권오준·송태호·박성용·김동근, 2020. 「3기 신도시 개발전략 및 계획기준 수립 연구」, 대전: 토지주택연구원.

Yun, J., Kim, D., Choi, S., Yun, E., Yun, J., Kwon, O., Song, T., Park, S., and Kim, D., 2020. A Study on Development Strategies and Planning Guidelines in the Third Phase of New-town, Daejeon: Land and Housing Research Institute. -

임유경·성은영·임강륜, 2015. 「사람 중심 가로 조성을 위한 도시설계 연구」, 세종: 건축도시공간연구소.

Lim, Y., Seong, E., and Lim, K., 2015. Making Streets for People: Urban Design Issues, Sejong: AURI. -

장아영, 2023. “도시빅데이터 분석을 통한 상권 활성화와 가로 연결성의 관계에 관한 연구: 서울 발달상권의 외식업종을 중심으로”, 서울시립대학교 석사학위논문.

Chang, A., 2023. “The Relationship between Street Connectivity and Retail Vitalization using Urban Big Data: Focusing on sales of F&B services in Major Retail Areas, Seoul, South Korea”, Master’s Thesis, University of Seoul. -

장아영·강명구, 2024. “가로 연결성이 상권의 경제활력에 미치는 영향: 서울시 상권 단위 매출액 비교를 중심으로”, 「국토계획」, 59(1): 31-45.

Chang, A. and Kang, M., 2024. “The Effect of Street Connectivity on the Economic Vitality of Commercial District: Comparative Analysis of the Commercial Districts in Seoul”, Journal of Korea Planning Association, 59(1): 31-45. [ https://doi.org/10.17208/jkpa.2024.02.59.1.31 ]

-

정경옥·설재훈·박병정, 2011. 「완전도로(Complete Streets) 구현 방안 연구」, 세종: 한국교통연구원

Jeong, K., Seol, J., and Park, B., 2011. A Preliminary Study for Implementing Complete Streets Policy, Sejong: The Korea Transport Institute. -

한국토지공사(LH), 1997. 「일산신도시 개발사」, 진주: 한국토지공사.

Korea Land & Housing Corporation, 1997. Ilsan New Town Development History, Jinju: Korea Land & Housing Corporation. -

한지형, 2023. “3기 신도시 도시건축통합 마스터플랜의 계획 내용 및 설계 해법에 대한 특징 비교 분석 - <과천과천>, <안산신길2>, <수원당수2> 시범지구 당선작을 중심으로”, 「대한건축학회논문집」, 39(2): 207-218.

Han, J., 2023. “The Planning and Design Characteristics of the Integrated Master Plan for Urban and Architecture in 3rd Generation New Towns - In Case of <Gwacheon Gwacheon, Ansan Singil 2, and Suwon Dangsu 2>”, Journal of the Architectural Institute of Korea, 39(2): 207-218. -

Carmona, M., Heath, T., Oc, T., and Tiesdell, S., 2003. 「도시설계: 장소 만들기의 여섯 차원」, 강홍빈·김광중·김기호 역(2009), 대가 출판사.

Carmona, M., Heath, T., Oc, T., and Tiesdell, S., 2003. Public Places Urban Space: The Dimensions of Urban Designs, London: Routledge, Translated by Kang, H.B.., Kim, K.J., and Kim, K.H.(2009), Daega Books. -

IPR Praha, 2016. 「프라하 도시설계 매뉴얼: 공공공간」, 강명구 역, 서울: 서울연구원.

IPR Praha, 2016. Prague Public Space Design MANUAL, IPR Praha, Translated by Kang, M.G.(2023), Seoul: Seoul Institute. - Gehl, J., 2010. Cities for People, Washington D.C.: Island Press.

- Chicago Department of Transportation, 2013. Complete Street Chicago Design Guideline, Chicago: CDOT, https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdot/Complete%20Streets/CompleteStreetsGuidelines.pdf

-

Gregg, K. and Hess, P., 2017. “Complete Streets at the Municipal Level: A Review of American Municipal Complete Street Policy”, International Journal of Sustainable Transportation, 13(6): 1-12.

[https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1476995]

- Heba, A. E., 2016. “Adapting a Composite Street Connectivity Index as a Spatial Tool for Approaching Informal Settlements in Egypt; Applied to Giza City”, International Journal of Development and Sustainability, 6(8): 712-727.

-

Marshall, S., 2004. Streets and Patterns, London: Routledge.

[https://doi.org/10.4324/9780203589397]

- Shashank, A., 2016. “Walkability and Connectivity: Unpacking Measure of the Built Environment”, Master’s Thesis, Simon Fraser University.

- Tresidder, M., 2005. Using GIS to Measure Connectivity: An Exploration of Issue, Portland, OR, USA: School of Urban Studies and Planning in Portland State University.

- UN-Habitat, 2012. CPI (City Prosperity Initiative) Methodology. UN-Habitat Working Paper.

- UN-Habitat, 2013. The Relevance of Street Patterns and Public Space in Urban Areas, UN-Habitat Working Paper.

- UN-Habitat, 2016. The Street Connectivity Index (SCI) of Six Municipalities in Jalisco State, Mexico, UN-Habitat Working Paper.

-

Xu, Y., Rollo, J., and Esteban, Y., 2021. “Evaluating Experiential Qualities of Historical Streets in Nanxun Canal Town through a Space Syntax Approach”, Buildings, 11(11): 544.

[https://doi.org/10.3390/buildings11110544]

- The Geography of Transport System, Accessed November 29, 2023. https://transportgeography.org/

- Victoria Transport Policy Institute (VTPI), 2005. “Roadway Connectivity: Creating More Connected Roadway and Pathway Networks”, TDM Encyclopedia, https://www.vtpi.org/tdm/tdm116.htm

- Wasatch Front Regional Council, 2017. “The Utah Street Connectivity Guide”, https://wfrc.org/Studies/UtahStreetConnectivityGuide-FINALAndAppendix.pdf